渋谷系と市川崑

一方、市川崑監督の61年の作品『黒い十人の女』は90年代に〝渋谷系〟と呼ばれたミュージシャン、ピチカート・ファイヴの中心人物だった小西康陽の提案でリバイバル上映が実現。97年11月8日から13週のロングラン上映で、レイトショー歴代動員数の2位となっている。

この映画の魅力について小西は植草甚一風の名コラム集『ぼくは散歩と雑学が好きだった。小西康陽のコラム1993-2008』(朝日新聞社)の中でこんな風に書いている。

「いまから十数年前〔※記事が書かれたのは97年〕、ぼくは京橋のフィルムセンターの試写室で『黒い十人の女』を見た。そしてその日、ぼくは市川崑を発見した。〔中略〕『黒い十人の女』はリチャード・レスターの『ナック』よりも4年早かったし、市川崑はジャック・タチやジャック・ドゥミと違っていまも現役の監督だ。〔中略〕ぼくはこの『黒い十人の女』をあなたに是非観てもらいたい。ぼくはあなたにも市川崑を発見してもらいたい」

この作品は大映で作られ、初公開時は不入り。市川監督のフィルモグラフィの中ではそれまで埋もれた印象があったが、このリバイバルで人気に火がつき、2002年にはテレビドラマとして市川自身がセリフ・リメイクを果たした(小西はバンドのメンバー役でゲスト出演。市川は彼のためにミュージックビデオも演出している)。

この映画について98年1月9日の『読売新聞』(夕刊)にはこんな記事が出ている。

「〔この映画は〕レイトショー上映だったが、反響が大きく、10日から昼の部で上映されることになった。17日には、主演の一人、岸恵子のトークショーも予定されている」

主人公はテレビ局のプロデューサー(船越英二)で、時間に追われる彼には妻(山本富士子)以外にも、9人の愛人がいて、反省する様子はない。たまりかねた女性たちは共謀して、彼を殺そうと考える。岸は愛人のひとりを演じていて、他に中村玉緒や宮城まり子など、当時の人気女優たちが総出演で、市川崑らしいグラフィックな映像感覚が新鮮な印象を残す(撮影はモノクロ)。

コミュニケーションが希薄になった時代を風刺的にとらえた展開もスリリングで、ひとりの男をめぐる女たちの〝黒い〟かけひきが、時にシュールなタッチで描写される。

当時の渋谷系と呼ばれたおしゃれな音楽は60年代のポップ・ミュージックを新しい解釈で読み直すサウンドを追求していた。そんな音楽の傾向を考えると小西が60年代の先駆的な映画のリバイバルにかかわったことも納得がいく。

もっとも、彼がミニシアターでの映画上映にかかわったのはこれが初めてではなく、91年にはシネ・ヴィヴァン・六本木でリチャード・レスター監督の60年代の代表作『ナック』(65)が彼の推薦作品として上映され、レイトショー上映で約4カ月のロングランとなった。

当時、このリバイバル上映の宣伝を担当した日本ヘラルド映画・映画事業部の高須正道プロデューサーは「小西さんのレコード会社から連絡があり、リバイバルが実現しました。こうしたリバイバルの場合、普通に公開するのではなく新しい味付けを作る人たちが必要だと思います。いわゆるオピニオン・リーダーがいないと絶対に成功しません」と語っていた。

高須プロデューサーは93年には渋谷のセゾン系の劇場、シードホールでマイケル・サーン監督のポップな60年代の青春映画『ジョアンナ』のリバイバルも成功させた。こちらは、マガジンハウスなどでエディターとして力を発揮していた石熊勝巳が火付け役となり、レコードジャケット・サイズのおしゃれなパンフレットも評判となった。

この年、シネセゾン渋谷のレイトショーではエロティックな作風で知られるロジェ・バディム監督の60年代後半のポップなSF『バーバレラ』(67)をかけて大ヒットとなる(9週間上映)。こちらは前述のエディター、川勝正幸が案内人となった。

実は89年からの2年間と93年からの3年間(合計5年間)、シネセゾン渋谷は拡大系ロードショー館となり、本興行ではメジャーな洋画作品がかけられていた(『プリティ・ウーマン』『ダンス・ウィズ・ウルヴス』等)。

しかし、単館系の色合いも残したいということでレイトショーを行い、自由な発想でセレクションをすることで、渋谷らしい遊び心の出た作品群がそろったのだろう。

96年にはイタリアのミケンランジェロ・アントニオ―ニ監督の問題作『砂丘』(70)がリバイバル公開となる(8週間上映)。60年代後半のアメリカの学生運動をシュールな発想で描いた作品で、特にピンク・フロイドの前衛的な音楽が話題を呼んだ。

『砂丘』やゲンスブール主演の『スタン・ザ・フラッシャー』等の配給を担当した日本スカイウェイの宮田生哉プロデューサーは当時を振り返って語る。

「あの頃の渋谷にはおしゃれな雰囲気がありました。お客様は美大生や専門学校の生徒が多くて、トークショーを開くと220くらいの席が満席で立ち見も出ました。サントラ人気が先行している作品もありました。『砂丘』もそんな一本ですね。あの頃のリバイバル作品には、音楽だけではなく、ファッション、インテリアなど、いろいろな要素がつまっていて、それを新しい感覚で楽しむ若い層がいました」

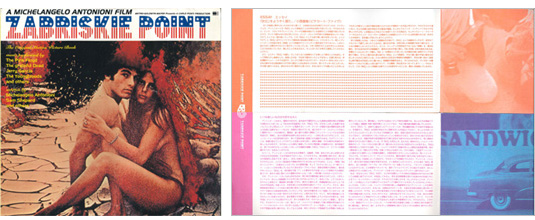

『砂丘』のパンフレットもレコードのジャケット・サイズで、小西康陽や川勝正幸も寄稿している。

◉『砂丘』のパンフレット。LPレコード風のジャケットに凝ったパンフレットが封入されていた。ジャケットには日本語が一切記載されていない 。渋谷系のミュージシャン、ピチカート・ファイヴの小西康陽やカルチャー系の人気ライターだった故・川勝正幸も寄稿。