社会性の強い作品

また、「社会性の強い作品の上映」もこのホールは積極的に実践してきた。

「その代表的な例はポーランドのアンジェ・ワイダ監督の作品でしょうね。80年代以降、ソビエト社会主義に反発する作品が東欧の中から出てきました。タルコフスキーのような監督はソビエトから亡命していましたが、ワイダの場合は社会主義をめぐる問題を扱った映画を撮ってきました」

まもなく90歳を迎える巨匠のワイダは戦後ポーランドの歴史の転換点を背景にした70年代の『大理石の男』(77)や80年代の『鉄の男』(81)で高い評価を受けたが、2014年にホールにかけられた『ワレサ/連帯の男』(13)はこの過去の代表作と地続きともいえる内容で、ポーランドの民主化運動で主導的な役割を担った「連帯」の創始者・ワレサ委員長を主人公にしている。こうした硬派の作品群の受け皿となっているのも岩波ホールである。

「80年代後半にソ連が崩壊すると、90年代以降は民族紛争の時代となります。ユーゴスラヴィアなどを見るとそれが分かりますが、そうした紛争の時代の問題を取り上げた作品も上映していきました」

ユーゴスラヴィアの映画としてはこの国の代表的な監督のひとり、エミール・クストリッツアがユーゴのロマ(ジプシー)の放浪生活を独特の感覚でとらえ、カンヌ映画祭監督賞を受賞した『ジプシーのとき』(89)を91年にかけた。クストリッツア作品はカンヌ映画祭パルムドールを受賞の処女作『パパは、出張中!』(85)も80年代にこの劇場で上映されている(蛇足ながら同監督がボスニア・ヘルツェゴヴィナ=旧ユーゴスラヴィアの50年間の歴史を追った作品には『アンダーグラウンド』〈95〉もあるが、これは別の劇場で上映されている)。

ボスニア・ヘルツェゴヴィナの問題については、この国の戦火をくぐり抜けたアデミル・ケノヴィッチ監督が平和への祈りを込めて作った『パーフェクト・サークル』(97)を98年に封切った。

厳しい社会状況を背負った監督としてはトルコのユルマズ・ギュネイも忘れがたい。政治犯として投獄されていた時にシナリオを書き、代理監督に獄中から指示を出すことで作られた『群れ』(78)『敵』(79)といった作品が80年代にこの劇場にかけられた。

イギリスの社会派、ケン・ローチ監督はスペイン内乱をテーマにした大作『大地と自由』(95)が上映されているが、ゼロ年代には息子のジム・ローチ監督が教会の腐敗を暴いた『オレンジと太陽』(10)でデビュー。父子二代に渡って、その作品が岩波ホールのスクリーンに登場している。

社会問題といえば、日本の戦争をテーマにした作品も上映されてきた。その代表的な例は岩波映画出身の名匠、黒木和雄の<戦争レクイエム三部作>で長崎への原爆投下の前日を描いた井上光晴原作の『TOMORROW 明日』(88)、敗戦の夏の人々の暮らしを見つめた『美しい夏キリシマ』(03)、井上ひさし原作の『父と暮せば』(04)などが上映された。『父と暮せば』は宮沢りえが広島の原爆の悲劇を生きのびたヒロインに扮し、亡くなった父親の幻(原田芳雄)と生きることの意味について語り合う。この作品は再映も含めて25週上映され、歴代動員数の第5位。9万7000人がホールを訪れ、1億円以上の興行成績を上げている。

さらに黒木和雄の助監督だった日向寺太郎の演出による実写版『火垂るの墓』(08、野坂昭如原作)、日系監督のスティーヴン・オカザキがアカデミー賞のドキュメンタリー賞受賞の『ヒロシマナガサキ』(07)などもかけられている。

「『ヒロシマナガサキ』の上映後、特に広島や長崎の原爆の問題に興味を持ちました。そこで佐々木昭一郎監督に新作を撮ってもらう時、長崎をテーマにした作品にできないだろうか、と持ちかけたところ、自分には長崎は撮れない、と言われたんですが、結果的には戦争のテーマも含まれた作品に仕上がりました」

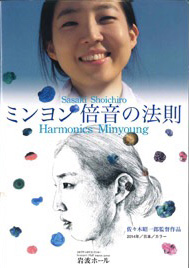

2014年に公開された『ミンヨン 倍音の法則』(14)はNHKの伝説的な監督だった佐々木昭一郎の劇映画デビュー作である。原田さんが初めて製作も手がけ、5年の歳月をかけて作られた。

韓国出身のヒロイン、ミンヨンの意識の旅を追い、さまざまなイメージが交錯していき、戦争をめぐるエピソードも登場する。ミンヨンが出会う宣教師が、午前11時2分で止まった時計を背負っているのだ。これは1945年8月9日、長崎に原爆が投下された時刻を意味している(長崎原爆資料館には実際にこの時間で止まった投下時の時計も展示されている)。

「佐々木監督は自分を赤裸々にさらしつつも、納得できる形にするまで譲らない人で、その強い思いが作品にも出ていると思います。今の邦画は製作委員会方式なので、多くの人が意見を出しながら作っていき、監督の姿が見えなくなることもあります。効率や経済を優先する時代で、その結果、作家性が薄い作品が誕生していく。芸術の意味について考えさせられますね」

そんな昨今の商業的な邦画の傾向とは異なり、どこまでも作り手の自由が発揮された野心作だが、憲法第九条の意味が問い直されている時代に見ることで、戦争の問題についても考えさせられる。

原田さんは高校時代にテレビで佐々木監督のテレビ・ドラマ「さすらい」(71)を見て、「人生の意味について考えた」というが、後に岩波ホールで上映したエルマンノ・オルミ監督の『ポー川のひかり』(06)がきっかけで監督と交流が始まり、70代後半にして監督が劇場映画デビューを飾ることになったこの新作で製作を担当した。岩波ホールはそんな創造的な縁を引き寄せる場所でもあるのだろう(オルミ監督も岩波ホールが大切にしてきた監督のひとりである)。

◉製作にもかかわった伝説のテレビ監督、佐々木昭一郎の劇映画デビュー作『ミンヨン 倍音の法則』(14、シグロ配給)。