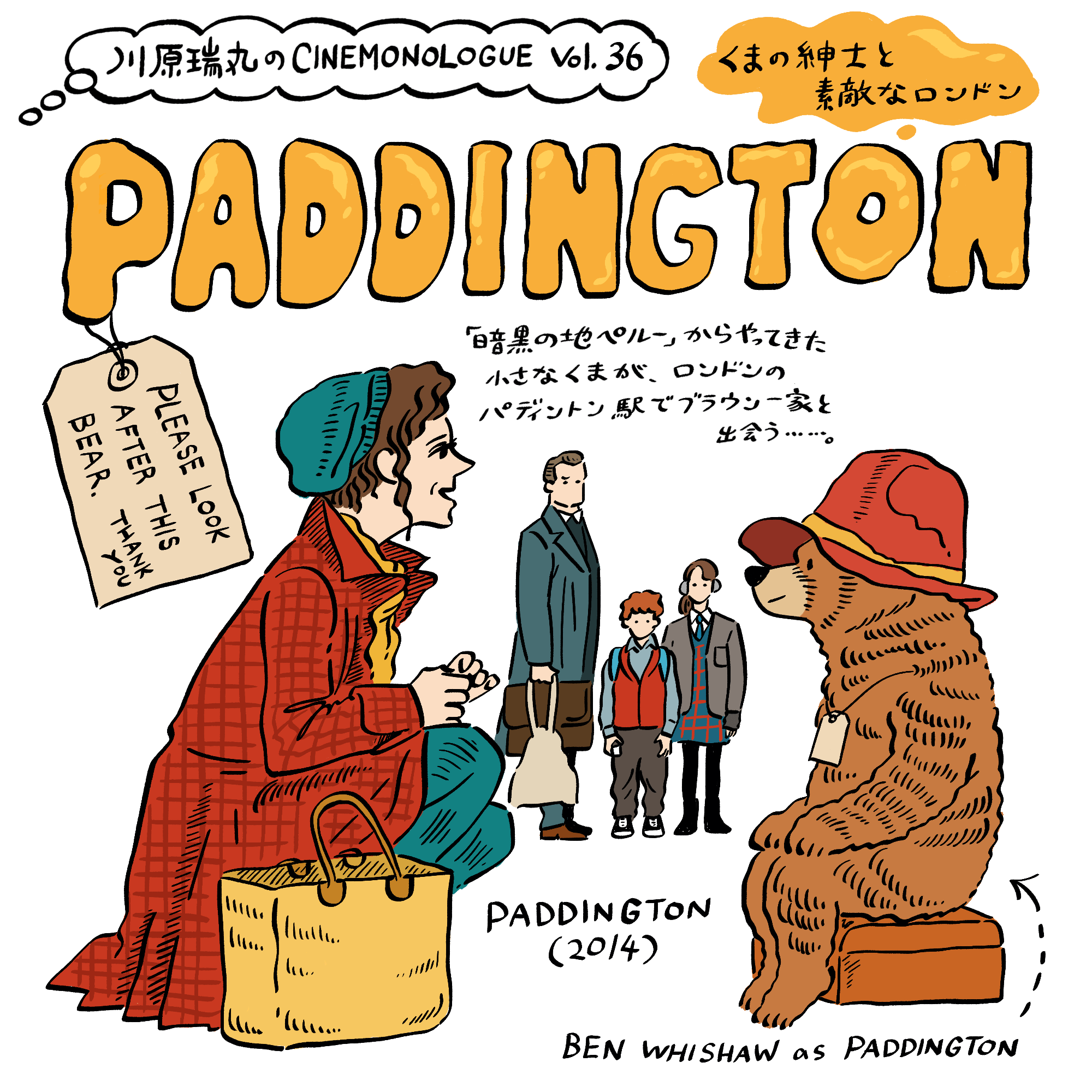

パディントンに合わせた現実世界

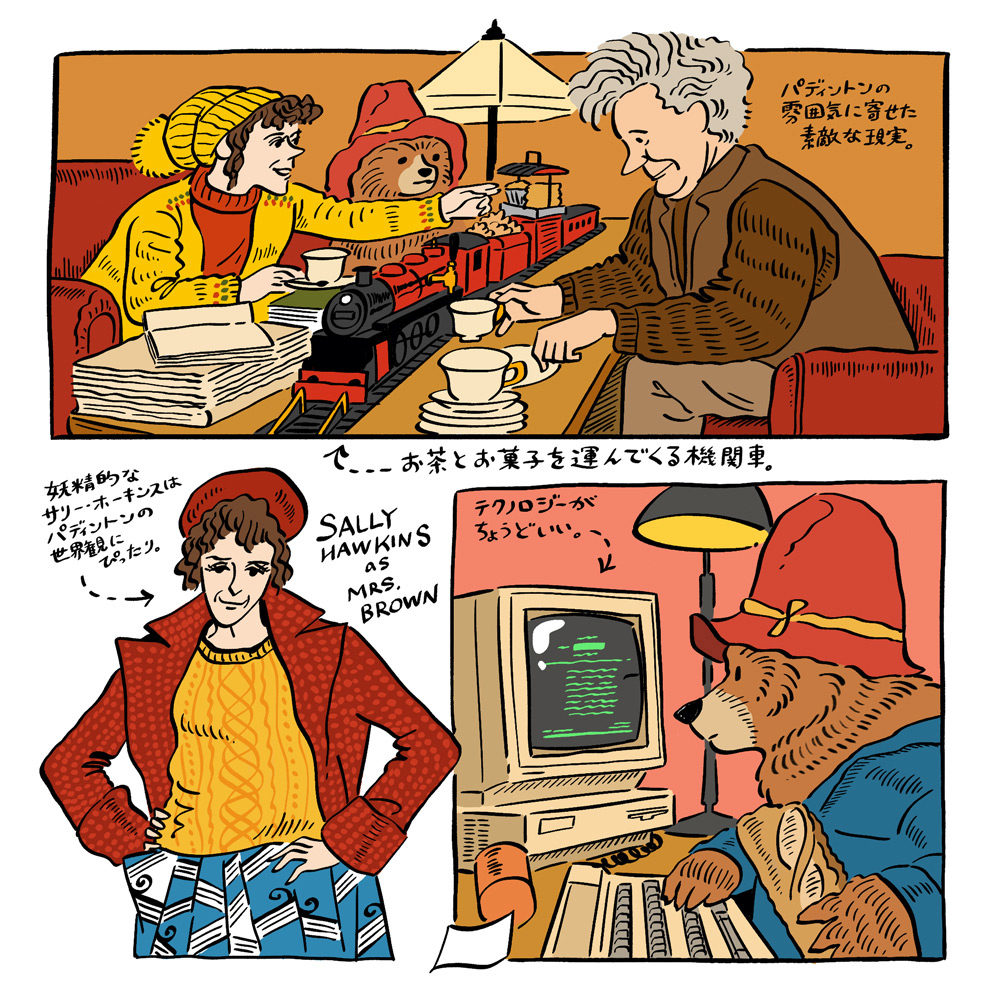

なんといってもぼくの大好物、「イギリスのかわいらしさ」満載の作品である。キャスト、家、街並み、小道具に至るまで、現実の方がパディントンに寄せているといった感じだ。サリー・ホーキンス扮するブラウン夫人は児童文学の挿絵画家という設定だが、彼女自身が絵本から出てきたような風貌でとても素敵。その妖精的な魅力は、服を着たくまの隣にいてもなんら違和感のない雰囲気を出している。ブラウン家の内装も、パディントンを迎え入れるためにあつらえたようなかわいらしさだ。上階まで吹き抜けた螺旋階段、その壁に描かれた壁画、パステルカラーのキッチン、パディントンが暮らす屋根裏、ドールハウスの断面からブラウン家の暮らしを紹介する演出なども最高だ。

舞台は一応現代のロンドンのはずだが、常に様々なものがパディントンの世界観を乱さないように調整されている。登場するコンピューターもアイボリーの大きなボディにブラウン管のモニター、映し出されるのは黒い背景に緑色の文字という恐ろしく時代がかったものだが、こうしたローテク感もパディントンの温かみを損なわないための細かい気遣いだろう。雰囲気優先でテクノロジーをちょうどいいところにおさえるという方法はとても好きだ。

ジム・ブロードベントが演じるグルーバーさんの骨董屋も忘れられない。こちらもパディントンをぬいぐるみとして迎えるおもちゃ箱のようなお店だが、特に、毎日決まった時間に紅茶とお菓子を運んでくる鉄道模型という、イギリスらしさを凝縮したような仕掛けが印象的だ。毎日お茶を運んでくる、などとひとごとのように言うグルーバーさんだが、勝手にやってくるわけはないので自分で用意しているのだろうなあと思うと少し可笑しい。グルーバーさんはこの機関車を、自分が子どもの頃、戦火を逃れて疎開するときに乗ってきたものによく似ていると言う。彼もまた首から名札を下げて見知らぬ土地にやってきたのだ。ここで映画は、それとなくパディントンのインスピレーション元を示し、敬意を払っている。ところで、この真紅の機関車は子どもたちを魔法学校に運ぶホグワーツ特急にそっくりだが、ジム・ブロードベントが『ハリー・ポッター』シリーズにも出演していることと無関係だろうか?

ついでに言うとブラウン家の住み込みお手伝いであるバードさんは、ハリー・ポッターの親友ロン・ウィーズリーの母モリー役のジュリー・ウォルターズ。ペルーでパディントンを育てたルーシーおばさんは、ホグワーツに赴任してきてハリーを目の敵にいじめるアンブリッジ先生役のイメルダ・スタウントン。その夫であるパストゥーゾおじさんには、リチャード・ハリス亡き後ホグワーツ校長ダンブルドア役を引き継いで最後まで演じ上げたマイケル・ガンボンが声を当てている。敵対関係だったアンブリッジ先生とダンブルドア校長が夫婦なのである。『ハリー・ポッター』キャストを見つけるのはイギリスものの映画の楽しみのひとつだ。