©SUN Pictures

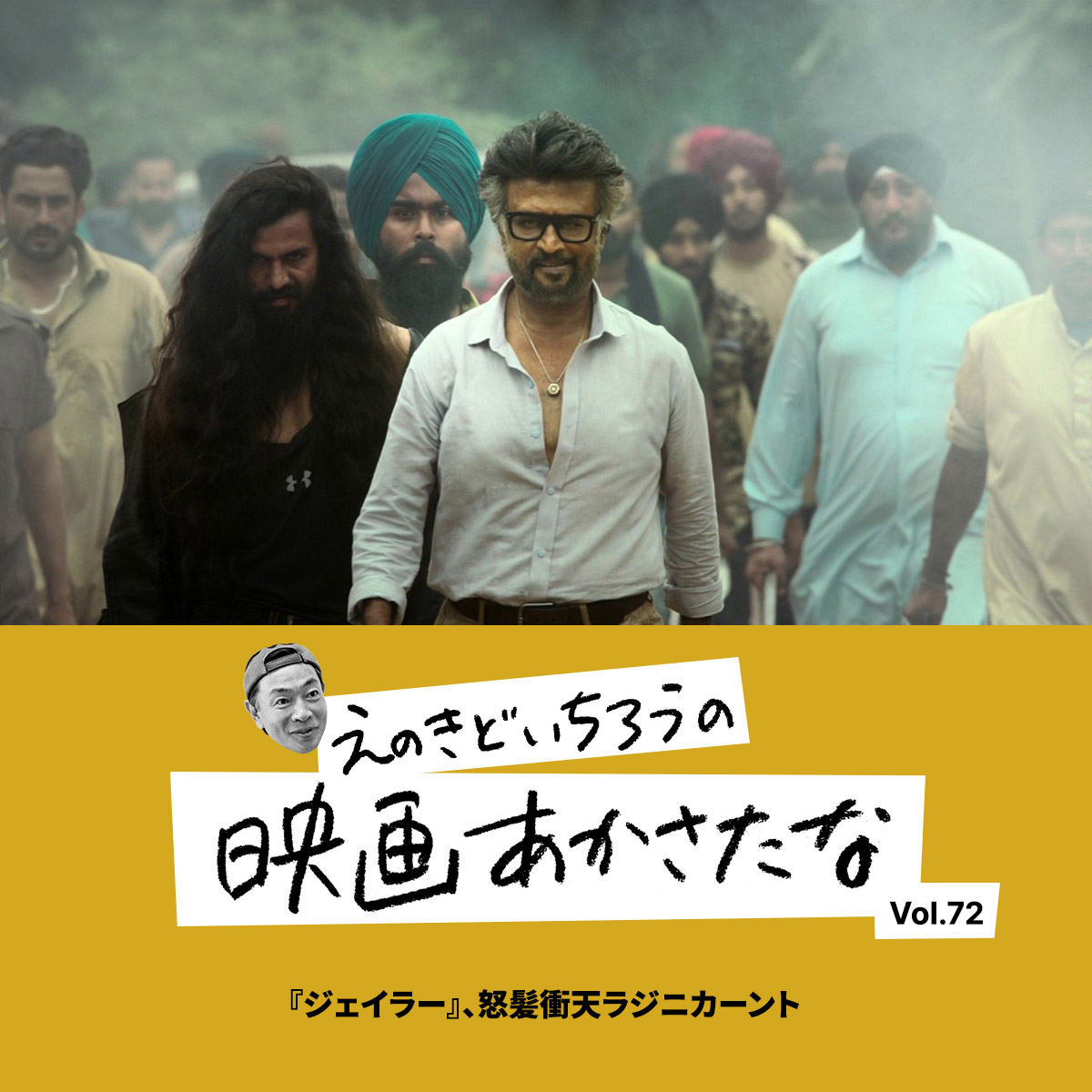

『ジェイラー』、怒髪衝天ラジニカーント【えのきどいちろうの映画あかさたな Vol.72】

PAGES

- 1

インド映画好きの友人から「『ジェイラー』(23)は見に行け」と口を酸っぱくして言われたんですよ。いやもう、すごかった。勧善懲悪とか、映画ってストーリーの型みたいなものがあるじゃないですか。これは「懲悪」はしてるけど、「勧善」してるのかどうか怪しい。なんかこう、「悪悪懲悪」という新しい四文字熟語をこしらえたくなる。ただはっきりしていることは、この映画がラジニカーントのためにあるということです。ラジニカーントの全存在を肯定し、ラジニカーントの怒りに共鳴し、ラジニカーントの闘いに喝采を叫ぶ「ラジニカーント映画」なんですね、これが。

ラジニカーントは1950年生まれの俳優、映画プロデューサーです。インドの名だたる映画賞を総ナメにしてきたスーパースター(映画冒頭にもでっかい文字で「SUPERSTAR」と掲げられます)です。日本公開のヒット作は『ムトゥ 踊るマハラジャ』(95)ですね。僕らは日本映画で絶えて久しい「スター映画」というものを『ジェイラー』で体験することになります。

映画って元々、スターを見るためのものだったと思うんです。時代劇や仁侠映画がそうでしたし、無国籍活劇がそうでしたし、学園青春もの、アイドル映画がそうでした。単純明快、スターさんをより輝かせるために筋立てや芝居が奉仕する。スターさんが輝けば観客は幸せになる。そういうものでした。いつの間にか映画はCGやAI等を駆使した「仕掛けを見るもの」になったり、「芸術性を見るもの」になったり、あるいはもっとシンプルな動機で「泣くために見るもの」になったりしています。

で、そんなものは木っ端みじんにしてしまうのが『ジェイラー』の破壊力です。ストーリーはこうです。引退した刑務官ムトゥ・パンディヤン(ラジニカーント)は孫にも恵まれ、悠々自適の生活をしている。が、美術品強奪のマフィアに息子アルジュンを拉致され、闘う決意を固めるんです。アルジュンは警察官になり、犯罪組織を追ううち行方不明になったのです。まぁ、通常なら『警官の血』みたいに親子二代、警察に奉職した、不器用だけど誠実な男たちのドラマになるのかなぁと想像します。あるいは引退した凄腕の老人が執念の捜査をして、事件解決の糸口を見つける的な松本清張っぽい展開かなと。何か切実さのようなものを想定してしまうんですね。社会のなかでは下積みに棲んでいて、いっしょうけんめい生きているイメージ。だけど、息子を奪われたのだから怒りを抱えている。

ぜんぜんそういう感じじゃないんです。ラジニカーントは常に余裕ぶっこいている。常にカッコいい。社会の下積みとか、人の心なんてもんを描きたいのじゃない。ラジニカーントの見せ場を撮りたい映画なのです。そういう意味では徹底しています。ストーリーの辻褄なんて考えない。よーく考えたら刑務所の所長(?)時代のラジニカーント、むちゃくちゃ悪いヤツです。権勢をタテに囚人を脅しまくります。そして、刑期を終えた後も元囚人らの弱みを握っていて、言うことを聞かせてしまう。美術品強奪のマフィアに対抗するため、スナイパー集団を借り受ける。もう、自信満々です。切実さと対局のイメージ。ラジニカーントはラジニカーントの勝利を片時も疑わない。つまり劇中、この映画の主役は葛藤も動揺もしない。なぜってラジニカーント映画ではラジニカーントが勝利するのだから。

『ジェイラー』©SUN Pictures

その闘いのえげつなさは相当です。暴力的な描写が苦手な方は要注意かも。これ、「公」じゃなく、私闘を描いてます。ルールは「法」ではなく、ラジニカーントの胸のなかにあるという思想。法治主義ではなく、人治。あらゆることがラジニカーントという属人的な物差しのなかで決定される。

圧巻ですよ。そりゃインド映画好きの友人が推してくるわけです。突き抜けている。理屈も何もないのです。ご都合主義も気にならないほどスコーンと突き抜けている。僕は物語がだいぶ進んだ頃、自分が何を見せられてるのかわからなくなりました。これは僕がインド映画に詳しくない日本人観客だからこそ持ち得る視点です。「知らないおじさん常に余裕ぶっこいてる」「知らないおじさんが常にカッコいい」面白さですよ。「知らないおじさんがスクリーン狭しと暴れまわる」圧倒的な魅力。クセになります。たぶん読者のあなたもラジニカーントにノックアウトされるでしょう。

そして、ノックアウトされたところからインド映画の魅惑の世界が始まるのだと思います。劇中、「ボリウッド」(南部の大都市ムンバイの旧称「ボンベイ」にちなんだインド映画産業拠点の愛称)の撮影所で舞踏シーンが繰り広げられます。もう、心ウキウキです。あと個人的には東京の南インド料理店「アーンドラダイニング」「アーンドラキッチン」の名称になってるアーンドラ・プラデーシュ州(州都はハイデラバード)の寺院が美術品強奪組織に狙われるという設定もウキウキだった。アーンドラと聞くと反射的にカレーが食べたくなるのです。実はこの原稿を書くために「アーンドラダイニング」でランチセットを食べたのです。

文:えのきどいちろう

1959年生まれ。秋田県出身。中央大学在学中の1980年に『宝島』にて商業誌デビュー。以降、各紙誌にコラムやエッセイを連載し、現在に至る。ラジオ、テレビでも活躍。 Twitter @ichiroenokido

『ジェイラー』を今すぐ予約する↓

『ジェイラー』

2月21日(金)より 新宿ピカデリーほか全国公開

配給:SPACEBOX

©SUN Pictures

PAGES

- 1