オイスター・ボーイから連なる「のけ者」の系譜

ネヴァーモア学園をはじめとするのけ者たちの社会は、ダーク・ファンタジー版のX-MENとでも言うべき様相を呈しているが、ティム・バートンの作品でこのような異能者たちが活躍したのはこれが初めてではない。個性豊かな生徒たちが暮らす学園の様子から、真っ先に思い出されるのは『ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち』(16)だ。

ランサム・リグズによる小説の映画化作品で、厳格だが優しいミス・ペレグリンと、彼女の孤児院で暮らす不思議な能力や体質を持つこどもたちと出会った少年が、彼らを狙う怪物と戦うダーク・ファンタジー。小説には、著者が収集、あるいは他のコレクターから借りたヴィンテージ写真や日常を写したスナップ写真が挿絵のように挿入されており、特に古いトリック写真はこどもたちの能力の着想元にもなっている。主人公ジェイコブは外界から遮断され、永久に1943年のある日に閉じ込められている孤児院に迷い込み、空気より軽い体重により宙に浮かんでしまう少女や、手からの発火能力を持つ少女、予知夢を見る少年や怪力少女、蜂の群れを操る少年、透明人間、素顔を見たものを硬化させる正体不明の双子など、お察しの通りのちのネヴァーモア学園ののけ者たちと同じ能力が多く登場する。ネヴァーモアの創造やアダムス家の再定義のヒントはここにあったのではないだろうか。

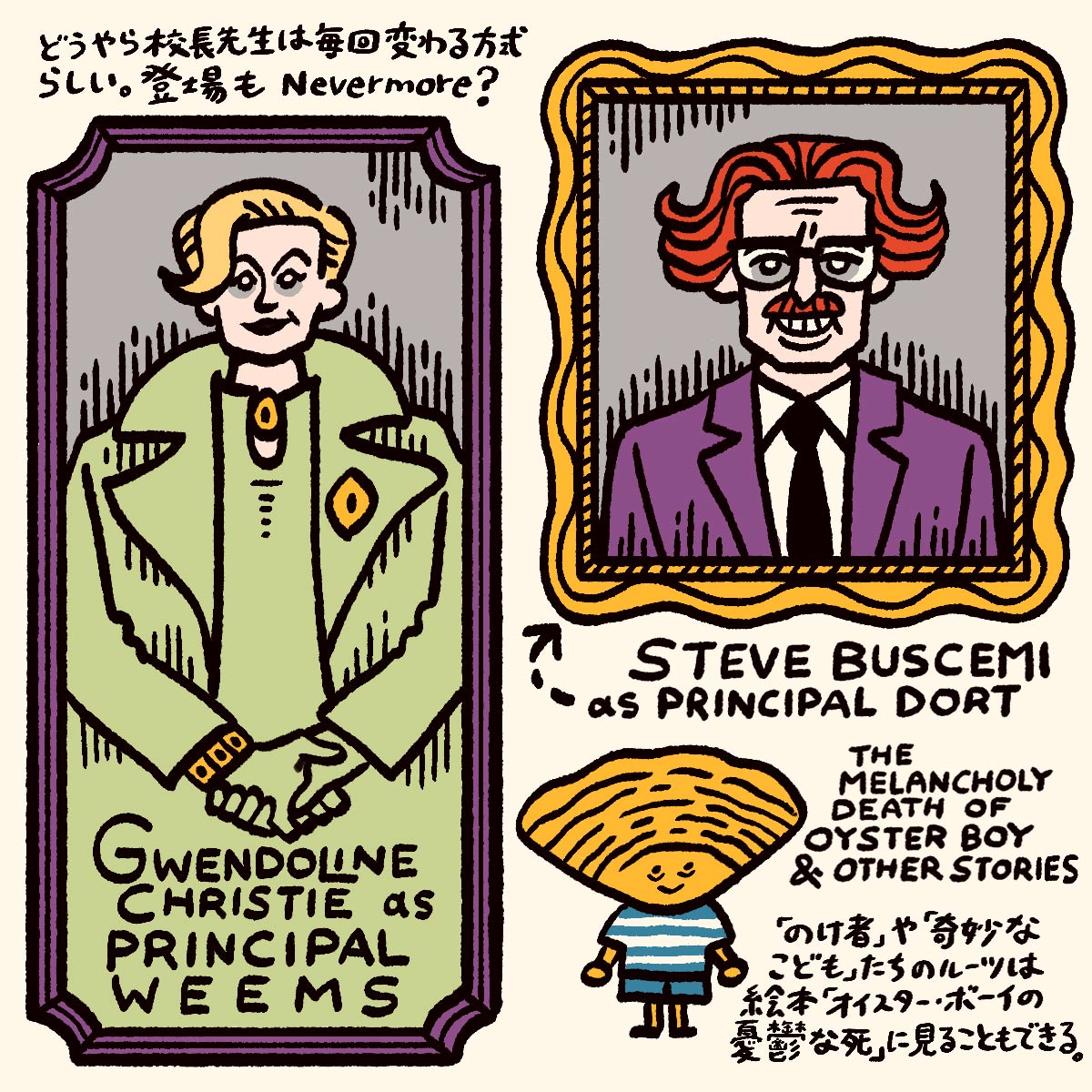

さらに「奇妙なこどもたち」のオリジンのようなものは、バートンによる絵本「オイスター・ボーイの憂鬱な死」(UPLINK刊)にも見ることができる。牡蠣の姿で生まれてきた表題のオイスター・ボーイ、ひたすらなにかを凝視するステアリング・ガール、身体に有害なものが大好物なトキシック・ボーイ、人間と電化製品の間に生まれたロボット・ボーイ、そこらじゅうを得体の知れない染みで汚してしまうステイン・ボーイといった異形のこどもたちが、小さなイラストと詩で紹介されるという、大人向けのブラックユーモア&ナンセンス調の絵本である。今はなきShockwaveによるフラッシュアニメやミニゲームが配信されるなどの展開もあり、ぼくもこどもの頃小さなフラッシュプレイヤーを食い入るように観ていたものだ。絵本とは異なりアニメの主人公はステイン・ボーイで、横柄な警察署長の依頼で街に現れた他のキャラクターに対処していく数話の短いエピソードで構成されている。「犯人たち」が収容されるのは孤児院のようでもあると同時に、バットマンのアーカム・アサイラムのタイニーなバージョンにも見えるが、この一連のキャラクターたちの世界は、のちのミス・ペレグリンの孤児院、さらにはネヴァーモア学園へと通じる、奇妙でのけ者なこどもたちのルーツとして読むことができる。

また印象的なキャラクターといえば大人たちだって負けてはいない。たとえばS1でウェンズデーの転校を迎え入れる校長ラリッサ・ウィームスは、身長191センチの迫力と優美さを兼ね備えるグウェンドリン・クリスティーが演じたが、アダムス家に引けを取らない人物造形として「正解」の二文字が浮かんでくる。ウィームス校長は擬態能力を持つシェイプシフターであり、性別年齢問わず、どんな背格好の人物にも変身することができ、その変身によってウェンズデーの調査を撹乱したこともある。彼女のようなヴィジュアルの持ち主が、そのような柔軟な変身能力を持つという捻りもおもしろい。

身長差の大きなウェンズデーとウィームス校長が同じフレームにおさまっている画もまたいい(よく考えたらとても難しそうでもある)。独立心が強く反抗的な問題児と、それを封じ込めて全てを丸くおさめようとする校長というふたりが対峙するシーンは、S1中に幾度となくあるが、その身長差はある種の緊張感を生み、常に権威に挑もうとするウェンズデーの姿勢を象徴しているようだ。そのあたりも含めて、クリスティーのウィームス校長は素晴らしいキャスティングだった。

詳細な経緯については省くとして、S2ではウィームスに代わって新たにバリー・ドートというやや軽薄な印象のある男が校長を務める。S1の顛末により学園の経営は傾いており、多額の寄付金を求めるドートが、最も裕福な卒業生としてウェンズデーの祖母でモーティシアの憎むべき母、ヘスター・フランプを頼ろうとするのがS2に横たわる軸のひとつだ。ヘスター・フランプは原作やソネンフェルド版のフランプおばあちゃんに当たるキャラクターだが、顔に大きなイボをつけた小柄な魔女の老婆ではなく、もっとスタイリッシュな婦人へとアレンジされ、葬儀ビジネスで成功を収めたという設定である。娘モーティシア(Morticia)の名前が葬儀屋(Mortician)からきていることから逆算したような展開と思われる。

ドート校長を演じるのはスティーブ・ブシェミで、バートンの手がける作品への出演は2003年の『ビッグ・フィッシュ』以来となる(どこかバートン作品向けな顔つきをしているのでもっと出ていてもよさそうだが)。手から炎を出す能力を持つが、肩に手を置いた相手を瞬く間に燃え上がらせて灰にしてしまうシーンには、往年のバートン作品の似た場面や、『アダムス・ファミリー2』で悪役ジョーン・キューザックが感電して灰の山と化す場面を思い起こさせたりもしてなかなか良い。

このドート校長もまたシーズン2にて退場ということになるが、シーズンごとに特定の先生が交代するこのお約束(というほどまだ繰り返されてはいないのだが)から、『ハリー・ポッター』シリーズで作品ごとに交代する「闇の魔術に対する防衛術」の先生を連想したのはぼくだけだろうか。エドガー・アラン・ポーの短編「大鴉」のフレーズから取られた校名によって、校長としての続投は「二度とない」(Nevermore)という呪いにでもかかっているのだろうか。すでに制作が発表されているS3でも、また新たな校長が現れる可能性は高いので、誰が演じるのか想像するのも楽しいだろう。