ロックハート先生のその後と魔法病院

5学年目を描く『不死鳥の騎士団』では学校以外の魔法界の施設が登場して、一気に世界観の内側が明らかになった。ひとつはイギリスの魔法界を取りまとめる政府機関の魔法省、もうひとつは魔法界の大病院、聖マンゴ魔法疾患傷害病院である。魔法省のほうはストーリーの主軸ともなるので当然映画に登場したが、病院の方はやはり直接描写する余裕はなかったと見える。

魔法省はロンドンの地下のかなり広大な空間に置かれているが、病院はロンドンの地上、表向きには閉店中の百貨店の建物が使われている。ショーウィンドウ越しに陳列されているマネキンに用件を述べるとガラスを抜けて中へ入ることができるが、通りを行き来するマグルが注意を向けることはない。こういう普通の街の中の、まず目を向けることのない忘れられたようなところに魔法族社会が隠されているという設定もまた好きだ。鏡や木のうろ、クローゼットなど、特別なそれっぽい入り口では全然なく、一見趣もなにもない現実の雑踏の中にひっそりと潜んでいるというのがいい。

ハリーたちは、ヴォルデモートの大蛇に襲われて負傷したロンの父、アーサーを見舞うために病院を訪れるが、見舞いを終えた後で「呪文性損傷」の隔離病棟へと迷い込んでしまい、そこで思わぬ人物と再会することになる。以前ホグワーツの教授だったギルデロイ・ロックハートだ。

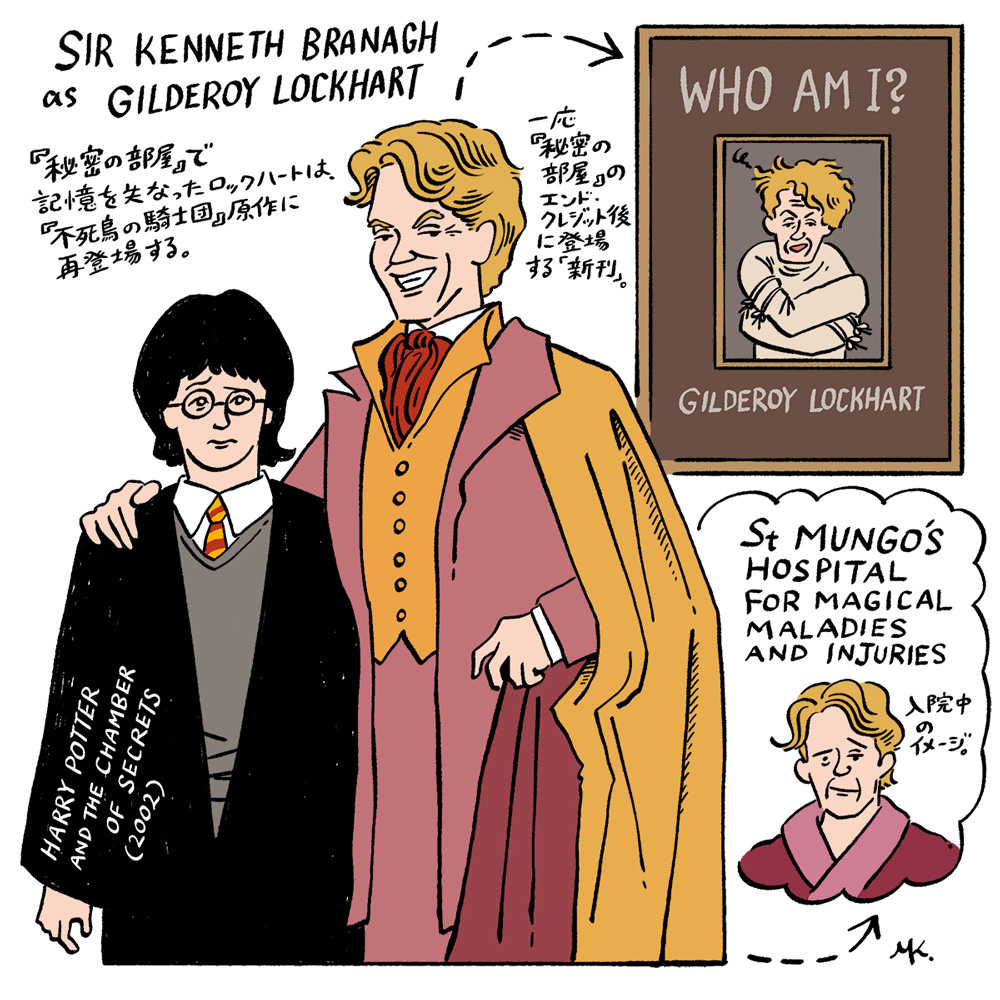

ロックハートは『秘密の部屋』に登場し、映画ではケネス・ブラナーが演じた。様々な闇の生物と遭遇した冒険譚で人気を博した作家で、その経験を買われて「闇の魔術に対する防衛術」を教えるためホグワーツに呼ばれたが、実際は忘却術で他人の記憶を消し、その経験や功績を横取りしてきたペテン師だったことが発覚。秘密を知ったハリーとロンの記憶を消そうとするが、奪ったロンの杖が折れていたので、呪文が逆噴射して自分の記憶を消してしまうのだった。大言壮語で自分を演出する軽薄なハンサム、ということでケネス・ブラナーのキャラクターが素晴らしい。本当の危機に直面した際の小心ぶりもいい感じだった。

自分が何者かもわからないほど記憶を失った彼はその後、聖マンゴに入院していた。3年ぶりにハリーたちの前に現れた彼は、全く無害な人物となっていたが、自分がハンサムで、どうやら誰もが自分のサインを欲しがっているらしいということだけは自覚しているらしく、終始ハリーたちにサインをしようしていた。もう少しで自分の記憶を消し去ろうとしていた相手に、ハリーは哀れみを感じたりはしない。こういうドライなところがハリー(というかこの作品に登場するほとんどの人物たち)の魅力でもある。

もちろん病院の描写がない映画ではロックハートも再登場しない。しかし、映画でロックハートのその後を知る手がかりは『秘密の部屋』でも見ることができる。エンド・クレジット後のほんの短いシーンでは、書店にロックハートの最新刊「私は誰だ?」が並び、著者近影の中で拘束衣を着たロックハートがぼんやりした表情を浮かべているのだ。もちろんちょっとしたギャグなのだが、映像化されなかった魔法病院のシーンへの想像を掻き立てる、数少ない断片と見ることもできる(記憶喪失というだけで拘束衣が必要なのかどうかはちょっとわからない)。

ハリーたちが出会うのは誰にでもサインをしようとする陽気な患者だけではない。彼らは同じ病棟で同級生ネビル・ロングボトムとその祖母に遭遇するが、それはネビルの両親がそこに入院していることを示していた。かつて闇の魔法使いたちと戦っていたロングボトム夫妻は、ヴォルデモートの配下に正気を失うまで拷問され、今では抜け殻同然の状態でそのベッドに横たわっているのだ。

両親のことを誰にも話していないネビルは、予期せぬ遭遇に気まずそうになり、ネビルの両親についてすでに知っていたハリーが、ヴォルデモートによって両親を殺された自分と似た境遇の彼を思いやって、友人たちの注意を向けないよう努めようとするのが、切なくも温かみのあるシーンだった。映画ではこうしたネビルのバックグラウンドがあまり描かれておらず、実はハリーとネビルが対の存在となっていたことも、掘り下げられていないのが惜しいところでもある。

時間や内容のボリュームが限られる映画では、なかなか『ハリー・ポッター』原作の内容をなにからなにまで拾うのは難しいと思う。仮にできたとしても映像としてのまとまりが損なわれてしまうかもしれない。現状でも、ストーリー上どうしても削ることができなかったような要素が、ギリギリの長さだけ登場するという若干の慌ただしさを時折感じたりもする。

映像でちらりとしか出てこなかったものや若干わかりづらかったものは、原作を読めば細かいディテールが見えてくるだろうし、映画で描ききれていない魔法界を知ることができるので、もし映画が気に入っていたら原作にも触れてみてもらいたいと思う。生きた俳優やクリエイターたちが命を吹き込んだ映像と、細部の繋がりが丹念に紡がれた原作、どちらにも魅力があって、同じ物語がふた通り楽しめるのだから幸せなことである。

イラスト・文: 川原瑞丸

1991年生まれ。イラストレーター。雑誌や書籍の装画・挿絵のほかに映画や本のイラストコラムなど。「SPUR」(集英社)で新作映画レビュー連載中。