Index

絶命日パーティとゴーストたち

原作から『ハリー・ポッター』の世界に触れた身としては、これだけ映画版のヴィジュアルが「ウィザーディング・ワールド」と冠せられた世界観の代名詞となった今でも、同時にに本を読んでいたときのイメージを抱かずにはいられず、特に映画版で省略された箇所の存在は際立ってくる。いかんせん結構分厚い原作、あんなに綺麗に映画におさまっているのもすごいことだが、やはり端折られてしまったところは少なくない。物語の主軸の上でも細かいところはたくさんあるのだが、映像化に至らなかった中でも個人的に惜しいと感じるものを紹介したい。

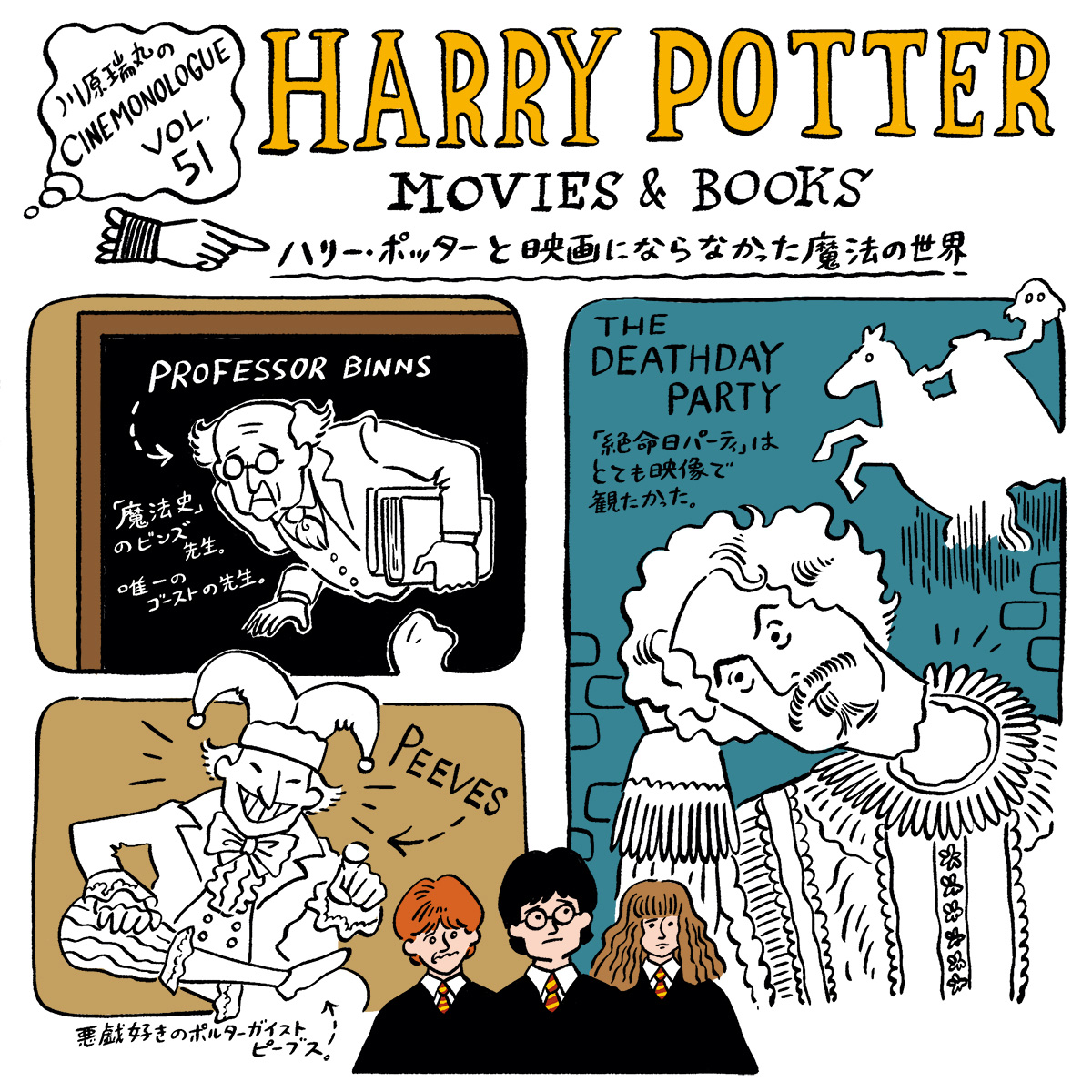

2学年目を描く『秘密の部屋』の原作にはゴーストがその命日を祝う「絶命日パーティ」の場面があるが、残念ながら映画では割愛された。ハリーの最も身近なゴーストとして登場する「ほとんど首無しニック」の500回目の絶命日パーティがハロウィーンの夜に開かれ、ハリー・ポッター、ロン・ウィーズリー、ハーマイオニー・グレンジャーの3人だけが生きたゲストとしてに招待されるものの、冷たい地下牢で催される死者のためのパーティが居心地いいわけもなく、幽霊たちの間で所在なさげに過ごす羽目になるというくだりである。幽霊だらけのパーティということで陰鬱で愉快なヴィジュアルが想像されたものだ。

ニックには斬首された者が集まる名門「首無し狩りクラブ」に入会するという悲願があったが、切れ味の悪い斧で45回切りつけられた末ついにたった1センチ以下の皮を残して頭部が胴体から離れなかった彼には、入会資格が認められないままだった。そこで彼はパーティにかの有名なハリー・ポッターを招待し、自分がいかに恐ろしげな「首無し」ゴーストであるか評してもらい、今度こそクラブに迎えてもらおうと望みをかけていたのだ。

ところが、幽霊馬にまたがった「首無し狩りクラブ」のメンバーたちは、派手な登場で会場の注目を奪い(ハロウィーンの夜に自分の首を持った騎手とは「スリーピー・ホロウ」的なシルエットだ)、リーダーであるポドモア卿は無礼でこそないものの、堂々とした振る舞いでニックの自尊心を傷つける(「首はまだそこにぶらさがっておるのか?」)。ハリーも気の利いたことが言えず、ニックの願いに全く取り合わないポドモア卿と会員たちは、その場で首ホッケーなど始めて完全にホストをこけにしてしまうのだった。死後の世界でも階級社会が続いているという一種のパロディなのだが、死の瞬間に決定づけられる格差は生者のそれ以上にどうすることもできないというなかなか救いのない話でもあり、ニックの哀愁がまた妙に生々しい。映画版では動く肖像画と同じ賑やかしの背景として描かれがちなゴーストたちだが、こういう事情が垣間見えるのも原作の奥行きのひとつである。

原作者によれば、世界で最も多くのゴーストがいるのがイギリスであり、さらにホグワーツ魔法魔術学校はその多くが集まる場所だそうだ。ほかにも原作で役割がありながら映画に登場しなかったゴーストに、魔法史の先生であるビンズ教授やポルターガイストのビーブズなどがいる。ビンズ教授は生前から教職にあったが、教員室の暖炉の前で居眠りしたまま老衰のため死んでしまい、ゴーストとなったことに気づかないまま授業を続けたというぼんやりした人物。原作では「秘密の部屋」の伝説について生徒たちに解説するが、映画ではこの役割をマクゴナガル教授が担う。

道化の衣装を着た悪戯好きのビーブズはことあるごとに城内を汚して管理人フィルチを激怒させたり、ハリーにもたびたびちょっかいをしかける。幽霊がたくさん取り憑いているというのも魔法学校の魅力のひとつだっただけに、その描写が最低限におさえられているのは少し寂しく思う。