“写る”と“写す”は全然違う

Q:モノクロ作品でも観ると驚きや発見が多いです。まさにデジタルリマスターの恩恵にあずかっていると思います。

宮島:特に映画を勉強している人たちには、こういった作品を観て欲しいですね。僕がいつも学生たちに言っていたのは、“写る”と“写す”のとは全然違うんだということ。プロは“写す”のだと。今はボタンを押したら写る時代になっていますが、それであれば子供でも撮れる。例えば「悲しければ、悲しい色とは一体何なんだ」と、そこをはっきりと認識してないと撮ることはできない。つまり写す者の思いが必要なんです。

映画はパッと画が変わったときにそこに目がいくから、観客が「これは何が映っているのだろうか?」と考えてしまったらダメ。そのまま写しただけであれば誰も見ない。プロは照明を駆使し、そこに目がいくように光を射しているんです。そういったことをいろんな作品から感じて、学んでいって欲しいですね。

『斬る』©KADOKAWA1962

また、今回の『大映4K映画祭』で宮島氏と共に多くの作品のフィルムの修復作業に携わった、IMAGICA エンタテインメントメディアサービスの水戸遼平氏、土方崇弘氏からも、フィルム修復における最新技術について話を伺った。

水戸:『夜の河』の修復作業では、宮島さんの監修に加えて、我々の方でも新たな色彩再現に挑戦しました。作品に使用されているフィルムを分析し、そのフィルムが持つ色の範囲を推定してグレーディングを行なっています。デジタルでのグレーディングでは今風の鮮やかな色にしてしまうことも可能なのですが、あくまでも公開当時の上映の再現を目指すのが今回の取り組みです。

そのため、『夜の河』4Kデジタル修復版は一見すると彩度が落ちついているような印象を受けますが、それは褪色のせいではなく当時の上映フィルムをシミュレーションした結果です。この技術を用いることにより、根拠をもって当時の上映に近い仕上がりに持っていけるのは大きいですね。

土方:その名の通り、作品の「修復」というアプローチ。「大映4K映画祭」の多くはリニューアルではなく、あくまでも元の完成形を目指しているため、今回このような手法を取り入れています。今はデジタル技術の進化で、色々な着地点が出てきています。一口にリマスターやデジタル修復版と言っても、それがフィルムを素材とした「リニューアル」なのか当時の仕上がりを再現する「復元」なのか、それとも「その良いとこどり」なのか、狙いや方針によって作業内容が変わってきます。

古い映画ということで勘違いされることもあるのですが、制作当時、完成したばかりのフィルムには傷も汚れもなく、4Kにも相当する精細さもあり、色もしっかり設計されています。その前提で、デジタルのマスターはどう仕上げていくのか、プロジェクトごとに方針を考えていくことがとても大切です。

水戸:以前はデジタル修復と言えば「ゴミやキズをどれだけ消したか」が品質の指標となっていましたが、今はそれに加えて画面の揺れや歪み、明るさや色のムラなど多くの症状を改善できるようになりました。さらに、大きなスクリーンや4Kテレビなど視聴環境も変わってきたため、フィルムならではの繊細な”質感”にも注目いただけるようになってきました。10年前と比べても、気を配ること、考えるべきことが格段に増えました。(笑)

永く作品を遺していくための仕事でもあるので、よい品質でお応えできるよう、技術とその正しい使い方をますます追求していきたいですね。

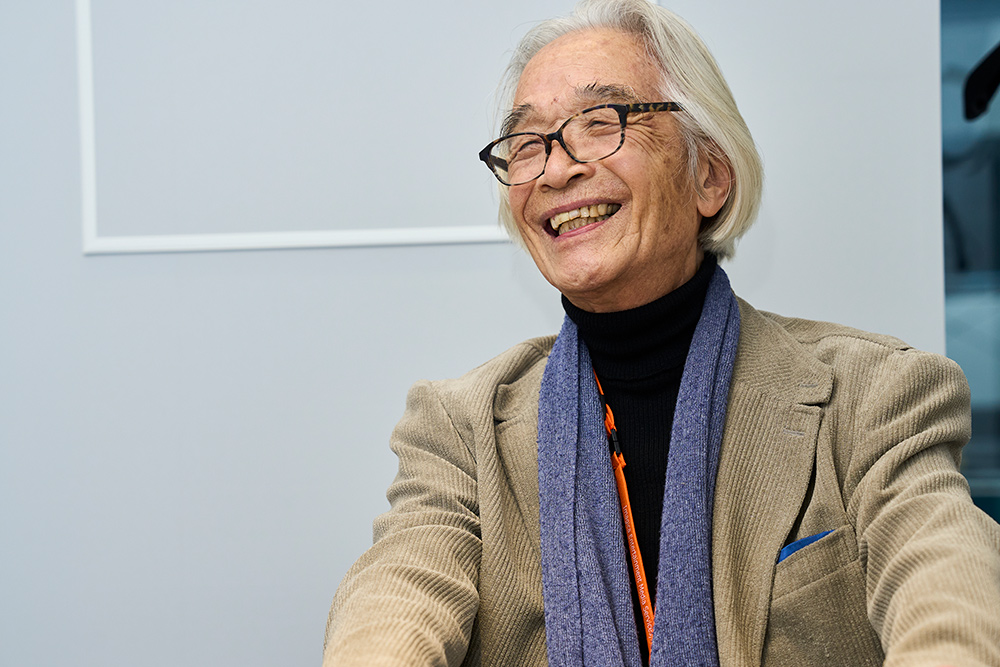

宮島正弘

1966年大映京都撮影所技術撮影課入社、1982年に退職。フリーを経て、映像京都に入社。チーフ助手として、宮川一夫撮影監督や森田富士郎撮影監督の作品を数多く手掛ける。主な担当作品に、『影武者』、『瀬戸内少年野球団』、『226』、『陽炎』等多数。元大阪芸術大学映像学科客員教授、元日本映画撮影監督協会理事役員。

株式会社 IMAGICAエンタテインメントメディアサービス

メディア営業部メディア営業グループ アーカイブコーディネーター

水戸遼平、土方崇弘

https://www.imagica-ems.co.jp/

取材・文:香田史生

CINEMOREの編集部員兼ライター。映画のめざめは『グーニーズ』と『インディ・ジョーンズ 魔宮の伝説』。最近のお気に入りは、黒澤明や小津安二郎など4Kデジタルリマスターのクラシック作品。

撮影:青木一成

『大映4K映画祭』

1月20日(金)より角川シネマ有楽町、1月28日(土)大阪シネ・ヌーヴォ ほか全国順次開催

配給:KADOKAWA

(c)KADOKAWA