人間たちと“ラウ”の対比から見えてくる“世界”

Q:監督はこれまでにも、家族のような近しい関係でも、互いのことは全然わかっていないということを描いてきたと思うんですが、逆に『海を駆ける』では、互いの言葉がちゃんとわかっていないのに、なんとなく交流が成立している若者たちを描いている。大きく見れば同じことの裏と表かも知れないですが、見え方としては随分とポジティブな方に振り切れた印象を受けます。

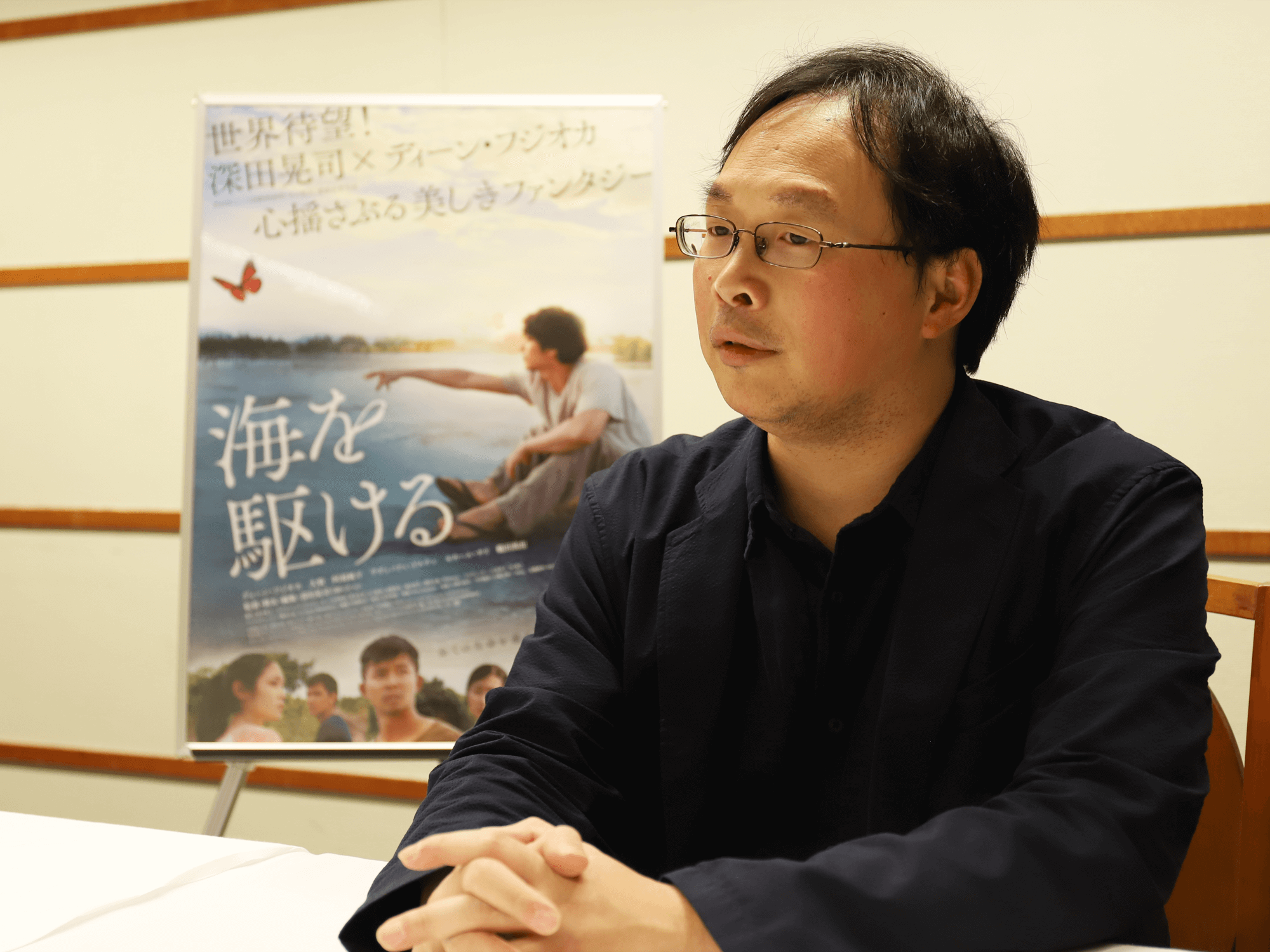

深田:そうですね。例えば『ほとりの朔子』(2013)でも若者を描いていて、若者を描く時になんとなく希望の方に転がるのは、自分が年を取ったからかも知れないです(笑)。ただ、今回の作品に関して言うと、自分の中でのメインモチーフはやっぱり「孤独」だったんですね。「家族であろうとも、他人であり、孤独である」というのが常に自分の中にあって、映画の中で「孤独」をリアルに描くために、家族、宗教、信仰、暴力といったものを扱っている。孤独をいかに乗り越えるかなんて話には興味がなくて、孤独をただ等身大に正確に描きたい。

ただ、今回の一番のコンセプトは、すごく人間的で世俗的な社会、例えば災害によって格差があらわになってしまっている現実や、揺れている若者たちの姿と、人間社会のしがらみとは一切無縁なラウという存在を、ひとつのスクリーンの中でただ対比させることで、人間や社会を包括するもっと大きな“世界”というものを感じさせられないか、というものでした。だから「孤独」にことさらにフォーカスしていないように見えるかも知れませんね。

Q:なるほど。監督の中では特に方向転換をしたわけではないんですね?

深田:もうひとつ、比較的ポジティブな雰囲気になったのは、現実にタカシ、サチコ、イルマ、クリスを演じた若者4人があまりにも仲が良かったんです。人間ってこんなにもすぐ国籍を超えて仲良くなれるんだということを、この4人が本当に実践していた。それを見たことで、ある意味ドキュメンタリー的に、4人の関係性が反映されたんだと思うんです。例えば船のデッキで歌う場面っていうのは、最初は脚本にはなかった。4人がたたずんでいるシーンはあったんですが、撮影がだいぶ進んで、確か撮影日の一週間くらい前に歌うことを提案したんです。

Q:つまり、目の前の4人が現実にこんな関係性が築けるんだったら、監督が描く映画の中でも同じことが起きると?

深田:そこは、起きてもよかろう、という感じですね(笑)。今回、人は孤独だよねっていうのが一番描きたかったことであれば、別に彼らが仲良くなろうが、いつか仲が悪くなるかも知れない、所詮は誰もが孤独であるっていう映画にすることもできたと思うんです。もともとの脚本にもポジティブな側面はありましたけど、映画で観るよりも半歩は薄かったと思いますね。もうちょっとクールダウンした映画を想定していて、最後になって駆け出す瞬間が訪れて、いきなり多幸感が持ち上がるような構成にしたかった。いきなり唐突に、ある種の奇跡が起きて終わるような。

Q:映画の奇跡については、以前にムルナウの『 ファウスト』(1926)やキアロスタミの『 トスカーナの贋作』(2010)を例として挙げられていましたよね。

深田:はい。なかなか自分が理想としている映画たちほど上手くできないですけど。やっぱり唐突に奇跡が起きて終わるというのがやりたくて、その前段として4人が仲良くなっている必要はなかったんです。むしろ唐突に奇跡が起きることで多幸感が生まれるんだったら、あそこまで仲良くなってない方がよかったかも知れない。でも、生身の4人の関係性が映画に反映されてしまった。まあ、自分が反映させたくなったんですが。