深田晃司監督といえば、ナント三大陸映画祭グランプリ(『 ほとりの朔子』)やカンヌ国際映画祭「ある視点」部門審査員賞(『 淵に立つ』)など世界の映画祭を席捲し、フランス文化省から芸術文化勲章のシュヴァリエまで授かった若き国際派。最新作『海を駆ける』は、以前より縁のあるインドネシアのバンダ・アチェを舞台に、海に打ち上げられた正体不明の男ラウ(ディーン・フジオカ)をめぐるミステリー……ではなく、まるでラウを背景のように配置して、日本人とインドネシア人、そして両国のハーフの若者たちの青春模様を綴っている。

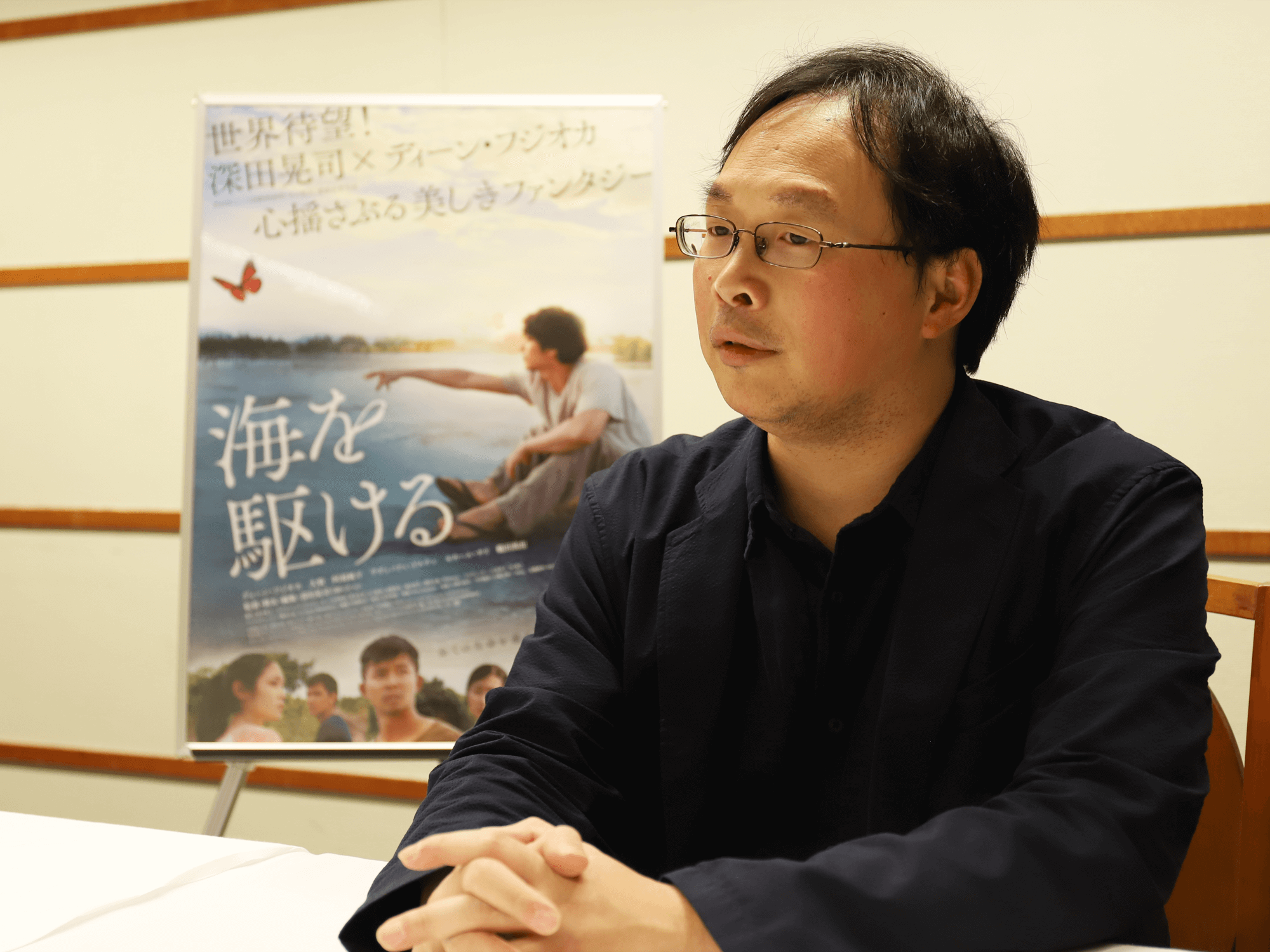

独自の価値観に裏打ちされた深田ワールドをさらに推し進めた野心作『海を駆ける』について、監督本人が語ったロングインタビュー。前後編でお届けします。

Index

映画監督とは俳優にムチャをやらせる仕事

Q:『海を駆ける』は全編インドネシアロケですが、監督はインドネシア語は全然できないんだと発言されていますよね?

深田:ええと、全然できないですね。

Q:カタコトもですか?

深田:いま一瞬「できる」って言おうかなと思っちゃったんですけど、カタコトもできないです(笑)。

Q:それなのに貴子役の鶴田真由さんに対しては「インドネシア語はすごく簡単な言語らしいからきっとできますよ」と言われたそうですね(笑)。

深田:基本的に映画監督の仕事というのは、自分ができないことを人にやらせる仕事ですから(笑)。ピアノの練習をさせたりとか。(女子プロレスを扱った)『 カリフォルニア・ドールズ』(1981)を撮ったロバート・アルドルッチ監督がプロレスができたわけじゃないでしょうし。

Q:なるほど。役者がレスリングの技を覚えるような感覚で「セリフはインドネシア語でお願いします」って言ったわけですね。

深田:はい。『カリフォルニア・ドールズ』ってすごいんですよ。まず素人の女の子でオーディションをやって、候補を4人決めて、半年間プロレス教室にぶち込んで特訓して、最後はその4人に試合をさせて、勝ち残った2人をキャスティングした。そういうことをやらせるのが映画監督だから仕方ないんです。でも鶴田さんと太賀くんにはムチャをさせたので本当に感謝してます。鶴田さんからは最初Facebookで「監督、正気ですか?」ってメッセが届きましたから(笑)。

Q:『海を駆ける』ではお互いに100%理解しているわけではない言語を介して、違う国籍の人同士がコミュニケーションを取っている。その関係性がすごく重要な作品だと思うんです。

深田:そうですね。まずインドネシアのアチェを舞台にするということで、多言語の映画になるだろうとは思っていました。映画の中では、日本語と英語とインドネシア語と現地のアチェ語の4言語が使われています。日本映画でよくある、ロケーションが海外になっただけで、日本人だけが中心になって展開する物語にはしたくなかったんです。まったく別の時代に、どこかの国でこの映画が上映された時に「あれ? これってどこの国の映画なの?」と思ってもらえるようにしたかった。多言語にすること自体を目標にしていたわけではないですが、混濁したものにしたいとは思っていて、日本語であることに配慮しないで脚本を書いたら勝手にこうなった感じです。

Q:脚本はすべて日本語で書かれたんですか?

深田:はい、自分が書いた日本語の脚本を翻訳してもらいました。