ツギハギの合理と手作業への敬意

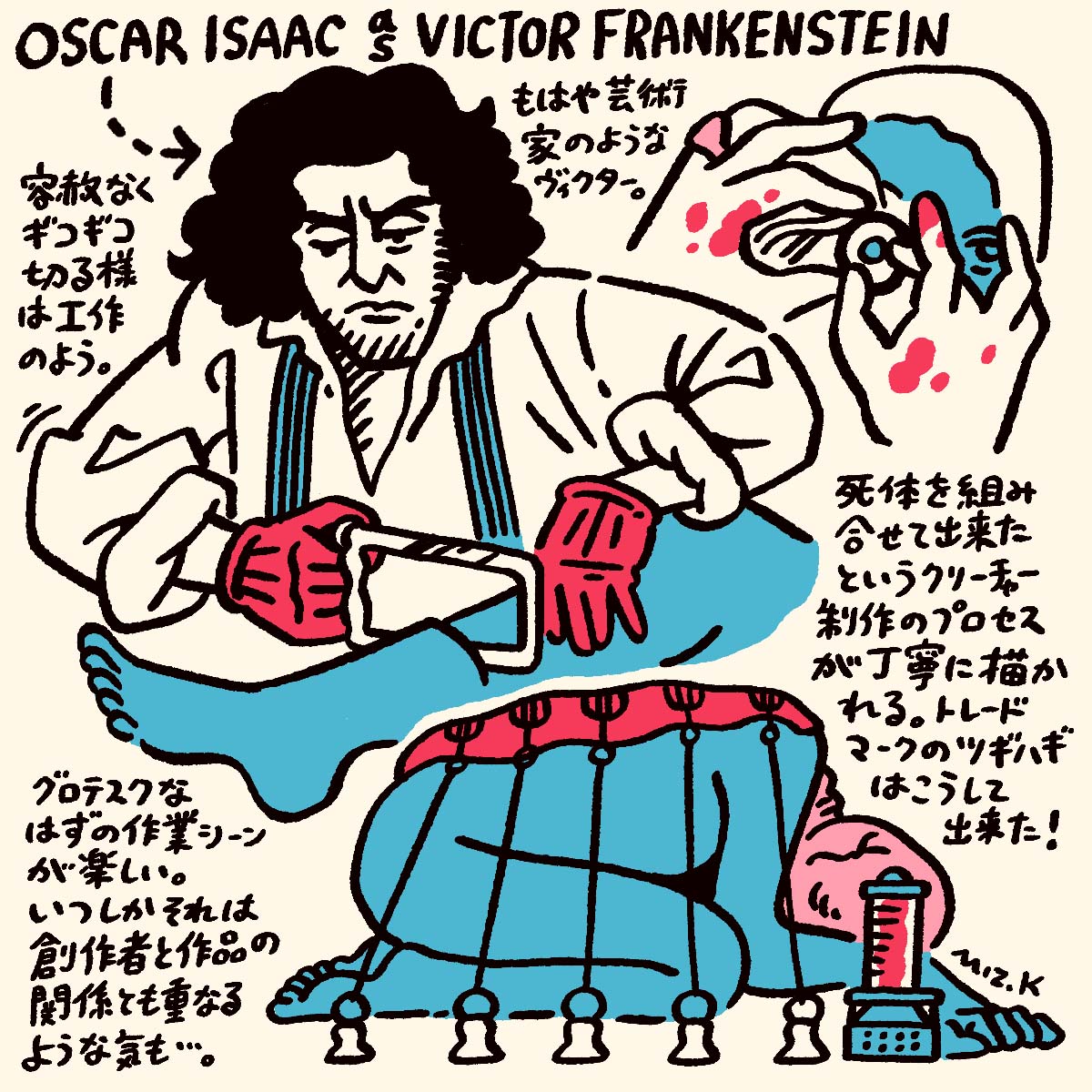

フランケンシュタインの怪物と言えば、複数の死体を繋ぎ合わせて作られているというだけあって、全身に走った縫い目が特徴でもある。ボリス・カーロフのユニバーサル版(31)をベースに、ポップカルチャーで嫌というほど量産されていく中でも、縫い目は角ばった頭部や電極ボルトとともにトレードマークとして残っていく。縫い目があるということは当然縫うという作業がともなうのだが、今回のヴィクター・フランケンシュタインは死体のパーツで丁寧な裁縫をして見せる。肉と肉を縫い合わせ、部位を切り取り、骨と骨を組み合わせ、無数の神経を丹念に繋ぎ合わせる。遠慮なく死体のパーツが映されるからこその丁寧な作業シーンだ。そこには不思議とグロテスクさは感じない。すでにパーツは蝋のように真っ白で肉の気配さえなく、クリミア戦争の戦場跡から回収したたくさんの死体が解体され、無数のパーツが作業場中に転がっているにも関わらず、画面に血生臭さなどは一切ない。材料を戦地から調達するという脚色も本作のうまいところで、墓荒らしでは難しい大量のパーツがもたらされ、また戦地というだけあってその損傷は個々それぞれである。だからこそあちこちから無傷な部位を切り取って、理想的な設計のもと組み合わせていく。ポップアイコンとしてのツギハギの縫い目に合理的な理由が付加され、作業のリアリティラインが格段に上がっている。

そんな絵画的な光景の中で、オスカー・アイザックが黙々と作業を進める様は、どこか作品を組み立てる職人のようでもあるが、この光景こそ、人間による手作業への敬意に溢れているのではないだろうか。死体を組み合わせて作られた人造人間というわりには、気付いたときには包帯でぐるぐる巻きの人型が横たわっているというのがお決まりで、具体的な作業プロセスはどんなものだったか、よく想像をかき立てられたものだが、本作でのそれは実に繊細な手仕事であった。フランケンシュタインの怪物誕生のプロセスとして、そんな芸術家的な手つきでの作業を描くあたり、モンスターを愛し、また生成AIによる創作への干渉に批判的でもあるデル・トロらしいセンスではないか。

ヴィクターは生まれた創造物に対して、かつて自分が父親からされた虐待的な躾の態度で挑んでしまう。無垢な創造物は後に示されるように知性を備えており、また飲み込みも非常に早かったのだが、不幸な連鎖による歪んだ接し方のためにそれを発揮できず、ヴィクターは失望する。彼はそんな失敗作を放棄するため、研究所諸共焼き払おうとするが、炎に包まれた建物の中から自分を呼ぶ声を聞いて、直前までの自らの行為も忘れたかのように引き返そうとする。あの瞬間、確かに彼は自分の生み出したものを愛そうとする父親に他ならなかったのではないか。炎の中に戻ろうとすればどうなるか、彼の頭脳ならもちろんわかるはずだ。我を忘れて引き返そうとした彼は理屈では説明できない感情に突き動かされたとしか考えられない。

以降も本作ではヴィクターと怪物の擬似的な父子関係が強調される。孤独になった怪物は自分が何者であるか、なんのために生まれたのかを知るため、父たるヴィクターの行方を追い求め、ついに対峙した末に自分の同類を創造するように要求する。ここは原作でもハイライトとなる部分で、ユニバーサル版でも続編『フランケンシュタインの花嫁』(35)として翻案される。自分の忌まわしい所業を後悔しているヴィクターは、怪物の仲間が増えることを恐れ、その願いを拒絶する。この決裂がもとで弟ウィリアムや、エリザベスといった愛する者たちが怪物によって殺害され、ヴィクターは制御不能となった創造物に自ら始末をつけるために執念深くその跡を追い、やがて北極圏へと到達する。

回想が現在へと追いつき、信じ難い物語を聞かされたアンデルセン船長の前に、怪物自身が現れ、自分の視点から物語のもう一方の側面を語って聞かせる。その深い孤独と、驚くべき知性、そしていかに自分の愛を求めていたかを知ったヴィクターは、瀕死の中でついに創造物のことを息子と呼び、それまでの仕打ちを詫びた。創造物(もはや彼は怪物ではない)も彼を父と呼び、その最期を看取る。原作でも創造物はただひとり自分の誕生について知る創造主の死に絶望するが、本作の両者の関係は一歩先に進んでいる。父子の関係が浮かび上がってくるだけでなく、ふたりは和解し、不死身ゆえに苦悩する創造物に対して、創造主が生き続けることを許す。創造物は創造主とだけでなく、生とも和解を果たしたと言える。死を耽美的にすら描いている本作だが、最後にはしっかり生を肯定し、生命に敬意を払う前向きな姿勢が素晴らしい。それはまるで野心的な外科医が生命をもてあそんだことへの救済のようでもある。

そして、同時にこれらは創作者と作品の関係とも重なるような気がしてならない。ヴィクターは一貫して医者や科学者というよりは芸術家的に描かれるし、独善的に失敗作と決めつけた「作品」を始末しようとする様もそれらしい。自分の作ったものに責任を持とうとする態度それ自体は間違ってはいないかもしれないが、一度世に放たれてしまったものを取り下げたり、なかったことにするのは困難であり、またそうすべきでないという意見もある。最終的にヴィクターが創造物に対し、生きるよう告げるのは、作品が自分の手を離れて残り続けることを受け入れたことようにも感じられ、それもまた責任の果たし方ではないか。自動生成された「作品」には、生成させた者はいても、そのように責任を取れる作り手は直接的には存在しないこと、またそこになんら生きた意志がないことを、デル・トロは問題として投げかけているのではないか。血の通った手作業によって生み出された創造物が、父親から生きろと言われてようやく真に命を手にいれる。フランケンシュタインの怪物はむしろロボットや人工知能の類に数えられることも多いが、この場合は人の手によって生み出されたものとして、自動生成による作品の対極に置かれているのかもしれないし、創造物が創造主を超える恐怖を意味するいわゆる「フランケンシュタイン・コンプレックス」的な文脈は、自動生成ごときに対する懸念とは全くの別問題だろう。大好きなモンスター作品を通して、監督の創作観をまたしても垣間見たような気がする。

イラスト・文:川原瑞丸

1991年生まれ。イラストレーター。雑誌や書籍の装画・挿絵、絵本など。映画のイラストレビュー等も多数制作中。