ちょうどいい怪獣の小さな恐怖

デザインに加えて、いいなと感じるのはそのサイズである。

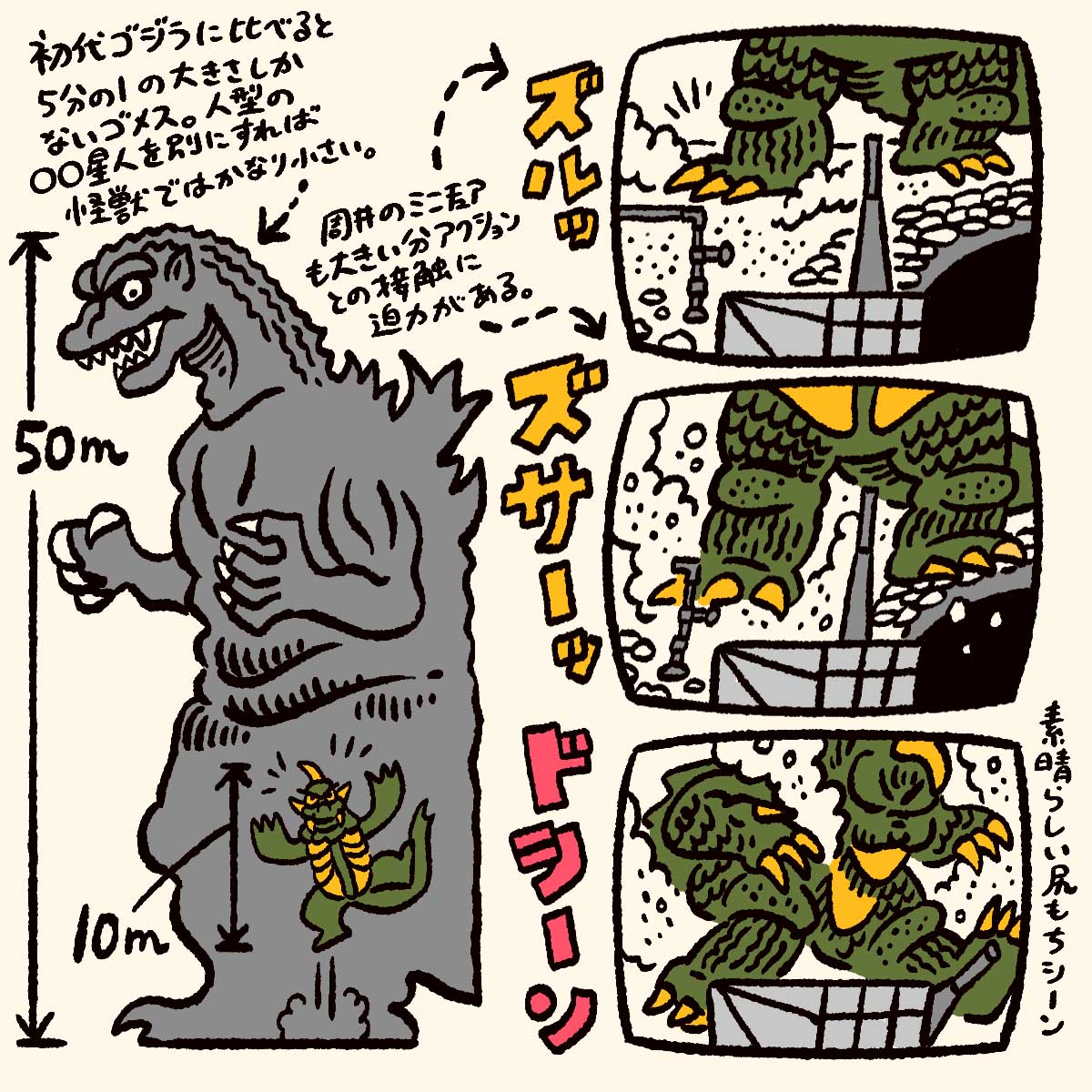

都市で暴れる存在として創造される怪獣たちは、建造物の高層化とともに巨大化する傾向にある。特にゴジラのサイズの変遷は顕著だ。1954年の初代から昭和期にかけては50メートルにとどまっていたが、1984年版で80メートルとなり、平成期にかけて100メートルに達した(途中で再び50~60メートルほどに戻ったりもするが)。さらに2014年からのレジェンダリー版や、2016年の『シン・ゴジラ』では100メートルを超えている。確かにそのときの平均的なビルよりも大きい方が迫力が出るし、HALO降下の兵士の目を通し、発煙筒によって巨体のあちこちが部分的に照らされていく2014年版の演出はとても格好良かったが、それでもあまりに巨大になりすぎると「凶暴な敵対生物」としての怖さみたいなものはどこか薄れる気もする。

たとえば『フランケンシュタイン対地底怪獣』(65)に登場するバラゴン、『フランケンシュタインの怪獣 サンダ対ガイラ』(66)でのガイラはどちらも体長25メートルほどで、人間を捕食することが暗示される(そういった描写自体が東宝の怪獣シリーズでは稀有な例だが)。初見時には、都市を蹂躙する怪獣とはまた違う恐怖を改めて覚えたものだ。100メートルを超えて視界におさまりきらない存在に対しては、文明を破壊されるという大きな不安はあれど、捕まって食べられるかもしれないという身に迫る恐怖はなかなか感じづらいのではないか。そもそも相手が自分のことを認知するかどうかも怪しい。

さて、ゴメスはと言えば全長10メートルほどしかない(後年のバージョンでサイズの設定も増えるが、大きな個体で50メートルの場合もある)。よく似ていながらもゴジラから離れた印象を持たせるのは、その大きさが一番の理由かもしれない。典型的な巨大怪獣というよりは、大型の肉食獣に近い存在だ。都市を破壊する災害ではない。捕まったら食われるかもしれないという害獣としての恐怖である。その人間との距離の近さが、ゴメスを身近で生々しい脅威として感じさせる。それまでゴジラが代表してきた怪獣像を、文字通りテレビのサイズに縮小したような形だが、それは決して矮小化ではなく、全く別の恐怖を生み出すギミックとなった。

10メートルという身近な大きさは怖さだけではなく、リアルさも生んでいる。善玉として登場する怪鳥リトラとの闘いの最中、ゴメスが工事現場の土手を滑り落ち、尻もちをつくシーンがある。ちょっとした段差で足を滑らせたような具合だが、少しもつれたような足の動き、ミニチュア地形の崩れ方や舞い上がる土煙、驚くほどリアルに見える。実際スーツアクターの中島春雄によれば本当にバランスを崩してのものだったという。中に人間が入った着ぐるみだからこそのモーションだが、5分の1で作られたミニチュアのセットが生んだ迫力でもあっただろう。絵であれCGであれ、ストップモーションであれ、計算されたアニメーションでは絶対にあり得ない偶発性が奇跡的なシーンを生んでいる。

そしてなにより、小さな怪獣だからこそ、こうした地形とのダイナミックな接触を起こせるのではないか。山のように大きな怪獣にとってこのような斜面や、地上に置かれたオブジェクトなどはなんの問題にもならないだろう。だからビルより小さな怪獣も決して侮れない。ゴジラよりも先に観客の前に現れたキングコングは、エンパイア・ステート・ビルディングをよじ登って伝説となったではないか。『シン・ゴジラ』でも最も恐ろしげなのは、まだ小さな身体で蒲田界隈を闊歩する第二形態だと、個人的には思っている。あるいは『ジュラシック・パーク』(93)のTレックスは車を踏み潰し、しっかりと人間を眼で捉えて追いかけ、頭からかじって飲み込むが、新生代を生きていた古代怪獣であるゴメスのスケールは、恐竜のそれに近いと言えるのかもしれない。