2021.01.20

バズ・ラーマンが料理する“ロミジュリ”

“ロミジュリ”の愛称で親しまれる「ロミオとジュリエット」は、バズ・ラーマンが手がける以前にも映画化されてきたし、元は戯曲なのだから、いまでも世界中のステージで上演されている。原作が同じであっても、同じ作品は一つとして存在しない。出演者や演出者(監督)はもちろんのこと、衣装やセットが違えばとうぜんながら手触りの異なる作品となる。

本作『ロミオ+ジュリエット』がその極地ともいえるのは、前章で触れたとおりだ。一族同士の争いは、ギャングの抗争へ。のっけからハイテンション。ハイスピードで登場人物を紹介し、色彩はけばけばしく、歌に踊りもある。あまりのバカバカしさに思わず笑ってしまうのだが、かと思えば不意をついて文学的かつロマンチックなセリフが飛び出してもくる。大胆に脚色された作品ながらも、本家の“ロミジュリ”にある「恋愛」の要素に関しては、本作でも丁寧に扱われているのだ。

メインの舞台となるのは“ヴェローナ・ビーチ”。ビーチ──つまり、浜辺──とあれば、とうぜんそこには青い海と青い空が広がっている。しかしながら水平線に分けられたそれらは、決して交わることはない。シェイクスピアが生まれるよりも遥か前から決まっていた、自然の理だ。交わろうにも難しい、ロミオとジュリエットのようである。

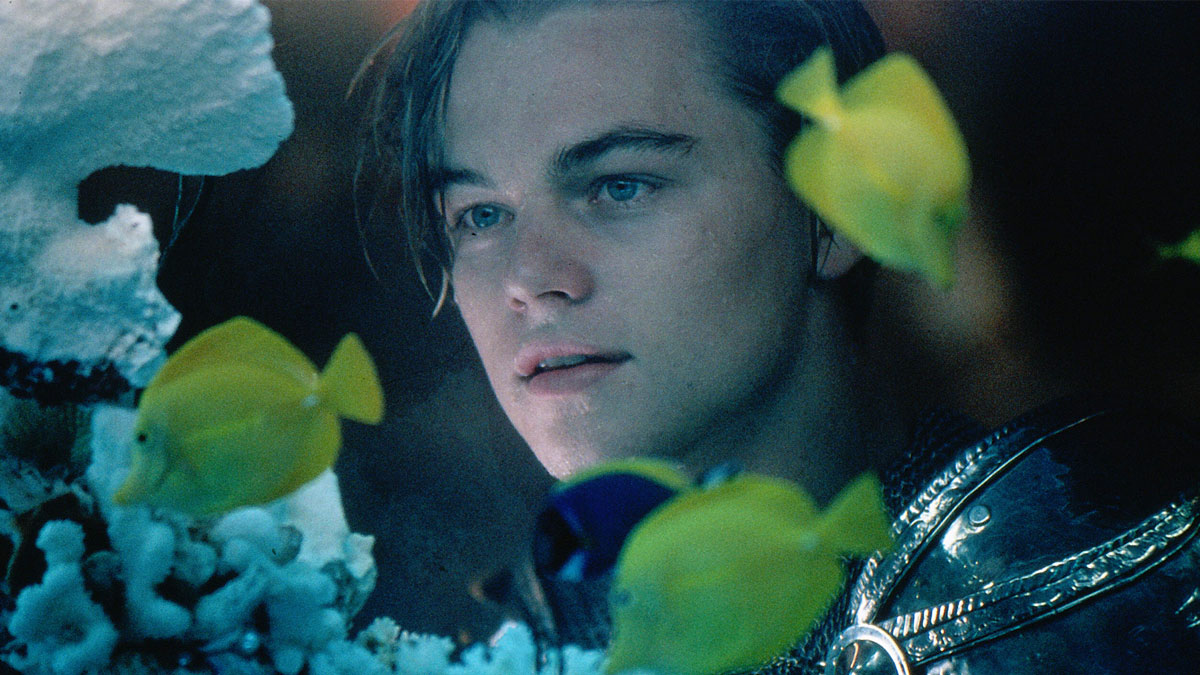

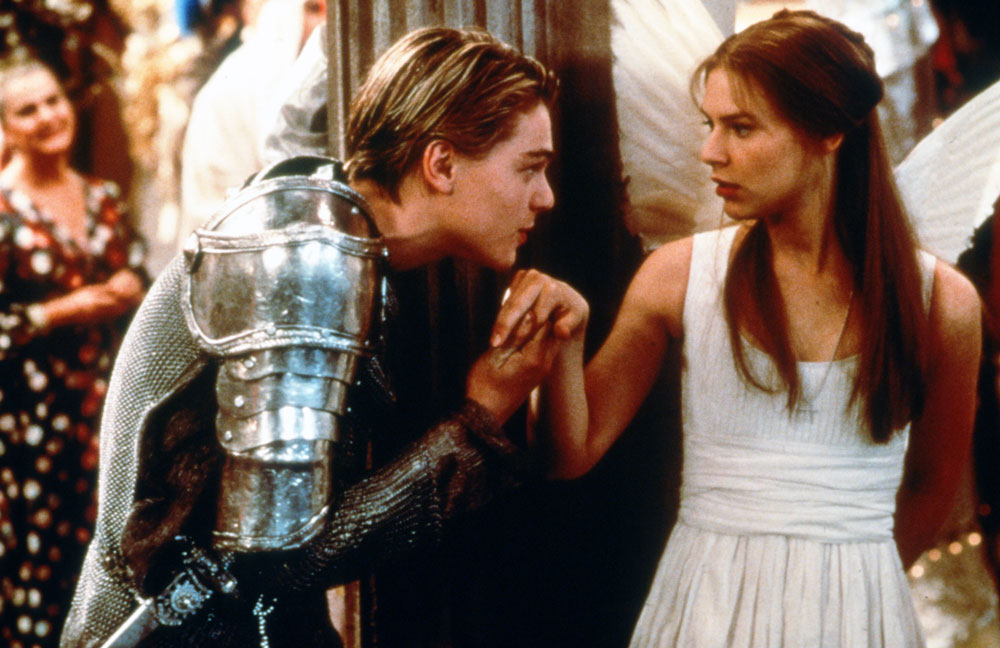

『ロミオ+ジュリエット』(c)Photofest / Getty Images

本作で描かれる「恋愛」にも注目したい。若い男女は、キャピュレット家が開いたパーティーの夜に巡り合うのだが、それは水槽越しでのこと。“青い水”を介して出会い、たちまち二人は恋に落ちる。水槽は狭いけれど、水の中の魚たちは優雅に舞う。その空間内では自由なのだ。ロミオとジュリエットにも、すべてが溶け合うそのような空間があればいいのに──それが実現するのが、その後に登場するキャピュレット家でのプールのシーンだ。

あくまでもロミオは、敵対するキャピュレット家のパーティーに忍び込んだ身。その事実がバレれば、早々にその場を去らなければならない。しかし、もう一度ジュリエットに会いたいと願う彼は、捨て身の覚悟で高い塀を越え、プールサイドで再会する。そして、突然のロミオの出現に驚いたジュリエットもろとも落水するのだ。恋に落ち、水に落ちる。

照明によって“青い水”と化したプールは、二人きりの空間。とくにこの場面では、水の中での二人の幸福な光景が執拗なまでに描かれる。不意に陸に上げられた魚がそうするように、やがてジュリエットが“死んだふり”をするために口にするのも“青い水”。バズ・ラーマンはこの“青い水”を用いて、“ロミジュリ”の「恋愛」を料理している。