実録ヤクザ映画からパニック映画へ

70年代前半の東映は、『仁義なき戦い』(73)に代表される実録ヤクザ映画がヒットしていた時期だった。当たる作品となれば、超短スパンで続編や類似映画を大量生産するのが、当時の日本映画界の流儀。『仁義なき戦い 広島死闘篇』(73)や『仁義なき戦い 代理戦争』(73)が1年以内に公開され、本物の元ヤクザ安藤昇を主演に迎えて『実録 私設銀座警察』(73)や『実録安藤組 襲撃篇』(73)が作られ、『仁義の墓場』(75)や『県警対組織暴力』(75)といった傑作が次々と生まれていった。

だが、この供給過多ペースではあっという間にネタが尽きてしまう。いつまでも、実録ヤクザ映画にあぐらをかいている訳にはいかない。そこで東映が次の一手として考え出したのが、パニック映画路線。アメリカでは、『大地震』(74)、『サブウェイ・パニック』(74)、『タワーリング・インフェルノ』(74)が大流行。この方向性で日本ならではのものを…という発想で、『新幹線大爆破』の骨格が形成されたのである。

当初は国鉄の全面協力を仰ぐ予定だったものの、タイトルを伝えただけで拒否反応。『新幹線捜査官』に改題してくれという要望もあったという。仕方なく自分たちだけで映画を作ることを決め、ホームで盗み撮りをしたり(!)、新幹線のミニチュア・セットを作ったりして、映画は急ピッチで作られていった。上り下りの新幹線がすれ違うシーンは、実はミニチュアによる特殊撮影なのである。

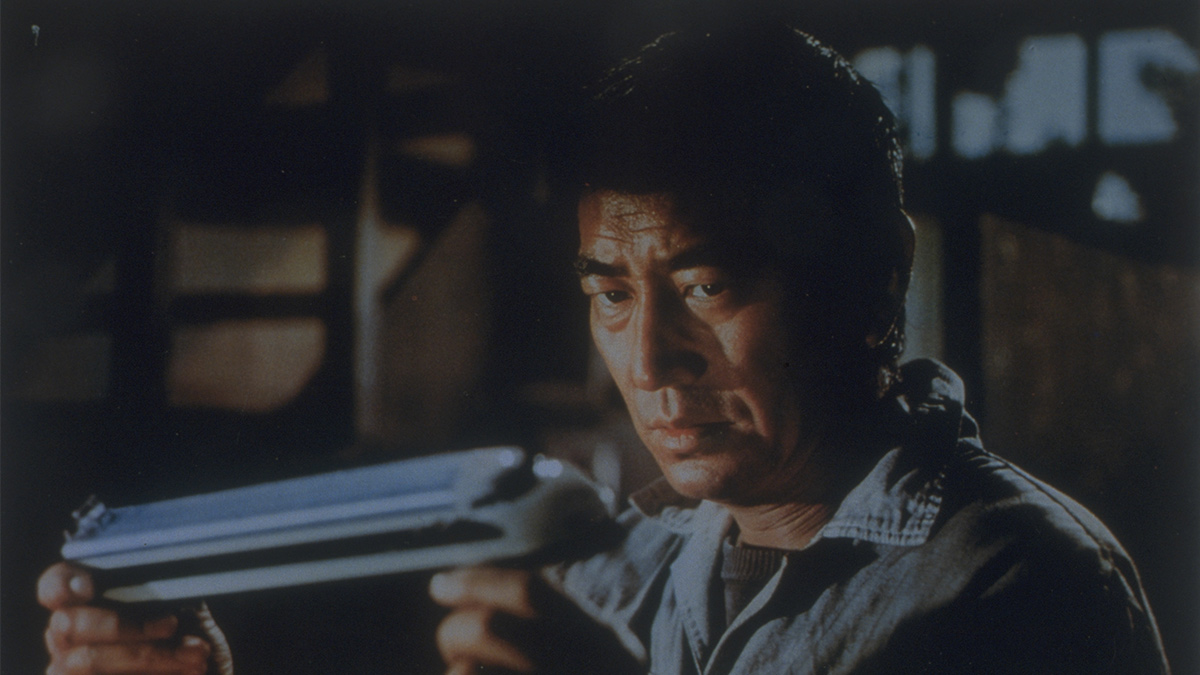

『新幹線大爆破』©東映

速度が80km以下に減速すると、爆弾が自動的に爆発するという出色のアイディアは、プロデューサーの坂上順が『夜空の大空港』(66)というテレビ映画を観たことがきっかけだった。高度1万フィートを下回ると旅客機が爆発するというストーリーを元に、舞台を新幹線に置き換えてプロットを考案したのだ。

脚本を手がけた小野竜之助と佐藤純弥の二人は、そこにATC(自動列車制御装置)という実在のセキュリティ・システムを組み込む。制限速度を超えると緊急停止、ATCを切ると非常ブレーキがかかるという設定を逆手にとって、「速度を下げることはできないし、一定以上の速度にも上げられない」という状況を作り出したのである。ひかり157号とひかり109号が追突してしまうかもしれない序盤のシークエンスは、その仕組みをうまく利用したもの。

以前、佐藤純弥は新幹線の海外広報用PR映画を手がけたことがあった。その経験・知識が、見事に活かされている。