最新作『海を駆ける』を全編インドネシアロケで完成させた深田晃司監督が、作品に散りばめた意図や、小説版との関係について語り下ろしたロングインタビュー。後編をお届けします。 ※前編はこちらから

Index

リュミエールから始める“深田流”ワークショップ

Q:今回、言語や国籍の異なる役者さんたちを演出されたわけですが、演技のトーンを統一する工夫はされましたか?

深田:アレクサンダー・マッケンドリックっていうスコットランド出身の映画監督が書いた「 映画の本当の作り方」という本があるんです。映画監督のための教科書、入門書みたいな。その中に「俳優の芝居」っていう項目があるんですけど、そこはすごく薄いんですよ。要約すると、俳優を信じろと言っている。映画監督が芝居場に出てきて自分で動いて見せることが最悪の演出だって。俳優を信じて、俳優から出てくるものを切り取らなくちゃいけないという言い方をしているんです。

ただ、例えばアメリカの場合だと、俳優も映画監督も、ある種のメソッドという形で「こういう演技がいい演技である」という価値観が共有できている。その前提で、信頼できる俳優をキャスティングして成立しているわけです。日本では状況が違うのかなと思うのは、残念ながらだけど、日本は演技の質がみんなバラバラなんですね。

国立の映画学校や演劇学校がないというのは映画の先進国の中では珍しいんですけど、日本には映画俳優の教育機関がないし、方法論もない。劇団ごとによってみんな違うことを教えているし、劇団によっても事務所によっても価値観が違うんですね。劇団のようにぞれぞれが自分たちの価値観で独自の世界観を作るのはいいことだと思うんですけど、映画の場合はいろんなところから俳優を集めてやらざるを得ないので、やっぱりそこは結構バラバラになるんですよ。で、なんとなく個人個人の瞬発力で乗り切っている。アメリカ流の、俳優を信じろとか、俳優同士がちゃんとアンサンブルを作ってやってくれる、というやり方だと、日本では芝居の質のバラバラ具合が露骨に表れてしまうきらいはあると思います。

Q:演技の質を統一するための実践した監督なりのメソッドはありますか?

深田:それはあります。とはいえ自分ができることをするしかなくて、まずひとつは脚本ですよね。脚本の会話がちゃんと生理的にしっくりくるようになっていれば、ちゃんと言葉のキャッチボールができていれば、翻訳してもある程度は成り立つだろうと。基本的に俳優の演出は脚本から始まっていると思っているので、脚本でまず俳優が言いやすいセリフを書くというのを、自分なりに気を付けてはいます。

あとは、何が正解かはわからないですけど、今回は最初にワークショップをやりましたね。日本の俳優にもインドネシアの俳優にも、映画を何本か観てもらって、映画の演技がどう変わってきたかについて話すんです。

Q:それは、もう映画史の講義のようなものですか?

深田:もう映画史ですね。リュミエールから始めて、いつも自分の中で決めているルートは、ある意味ハリウッドの古典の典型的な芝居として『 グランドホテル』(1932)を観て、ブレッソンを観て、最後はキアロスタミの『 クローズ・アップ』(1990)を観てもらう。映画の演技の変遷みたいなものと、自分がいいと思っている演技はこういうものですよということを共有してもらった上で撮影を始めるようにしてます。

あとは、目の前にいる俳優さんとちゃんとコミュニケーションを取って欲しいと伝えますね。自分で役作りをするのはいいけど、あまりこう演じようと決めてしまわないで、とにかく普段の控室とか、カメラの外で話すのと同じようにカメラの前でも目の前の俳優とコミュニケーションを取って欲しい。それさえできれば70点まではいけるはずだと思ってて、俳優さんに対してもいつもお願いしているんです。

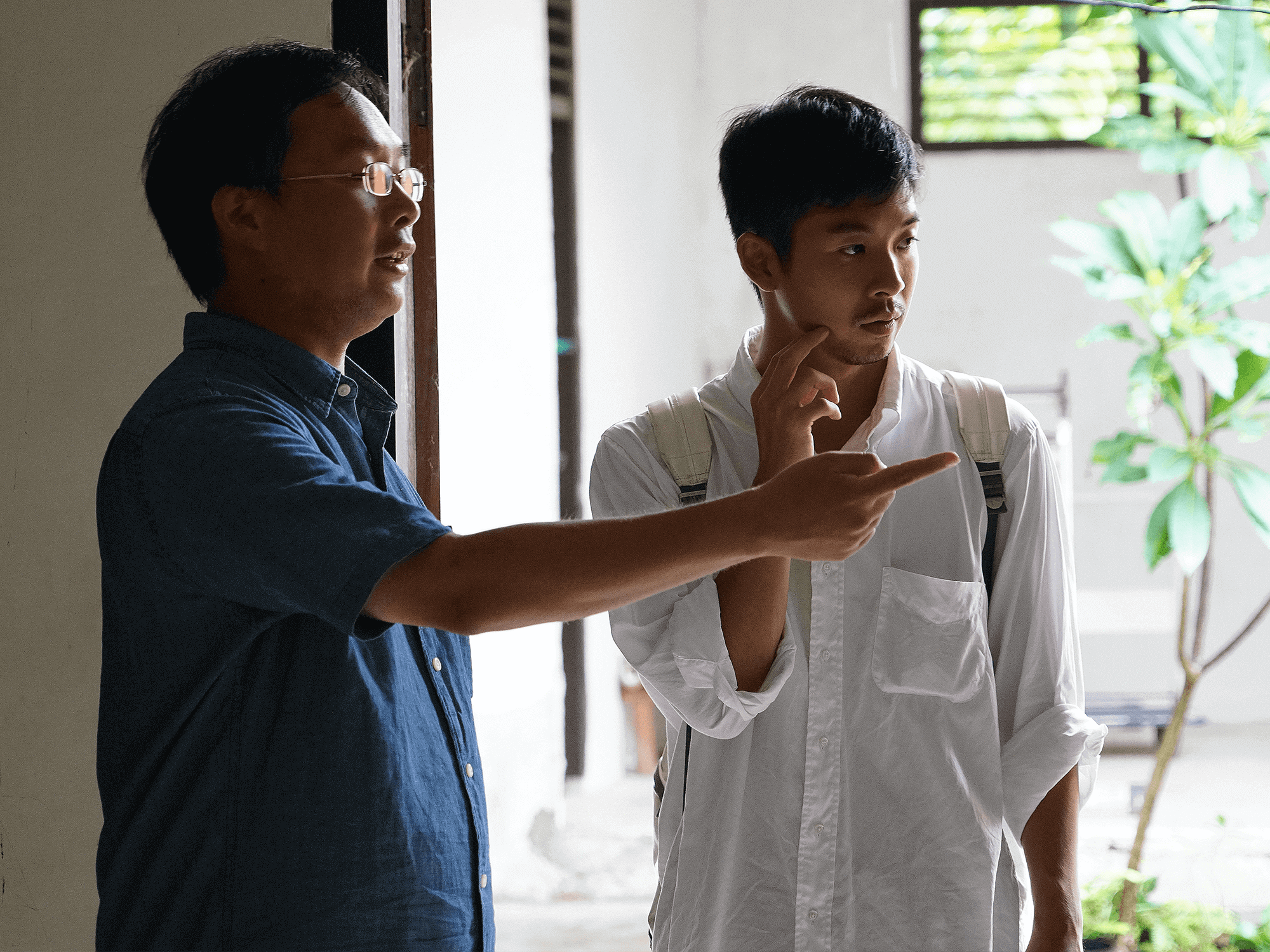

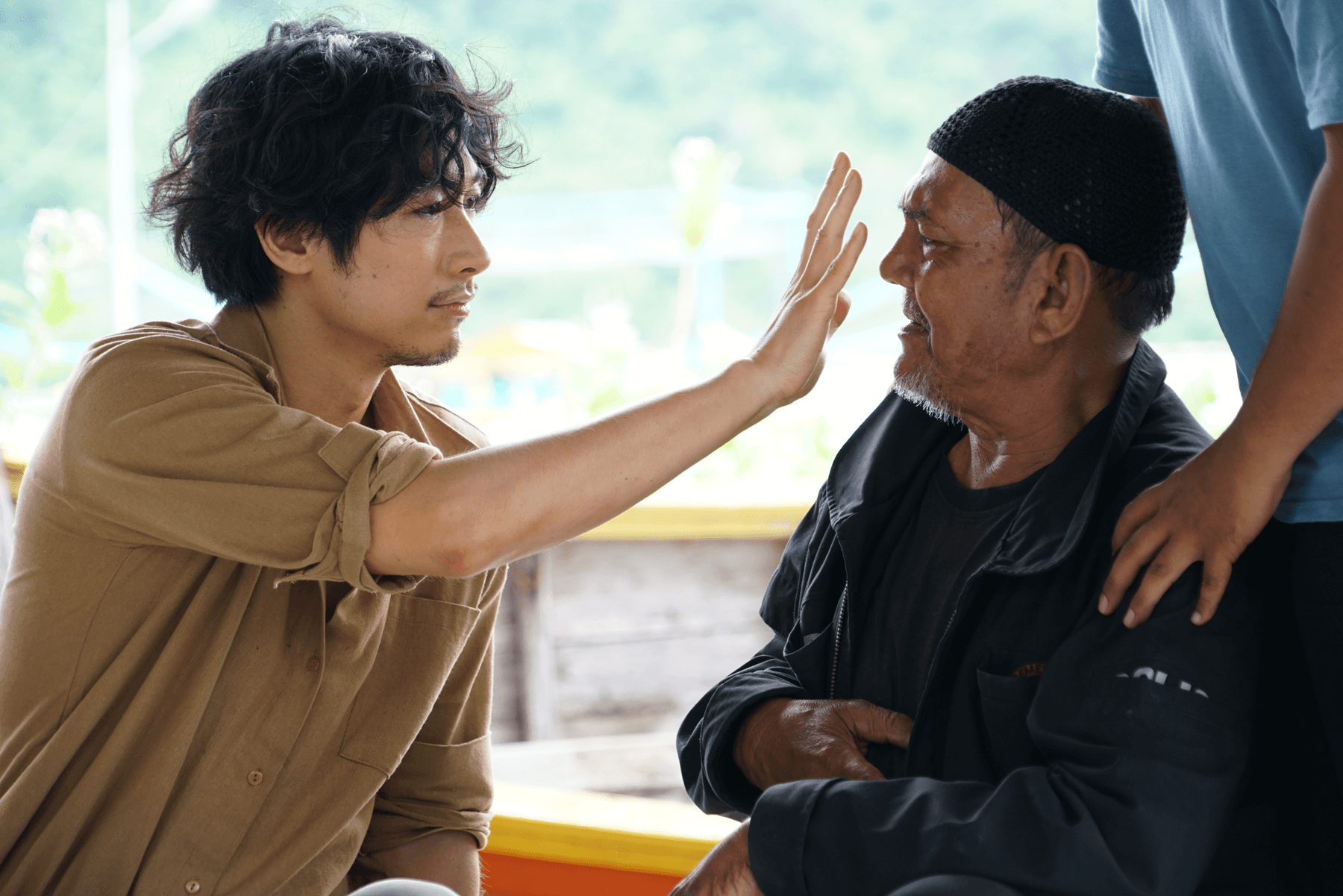

それをいつも気持ちよく実践してくれるのは太賀くんですね。太賀くんをいつも起用させてもらうのは、俳優としてのセンスの良さと、演技の方向性が自分の中の趣味と合うっているからなんですね。彼はすごくいい俳優だけど、相手の芝居を受けて反応するのがすごく上手い。ネイティブなインドネシア人のアクションにも上手いことリアクションして演じていて、クリス役のアディパティ・ドルケンとのシーンなんて本当にインドネシア人の若い男性2人がわちゃわちゃと遊んでいるかのようなコミュニケーションができたと思います。あれはインドネシア人から見てもリアルらしくて、言葉以上に、ちょっとした仕草や動きが自然なんだと思うんです。

Q:タカシとクリスが交わすアメリカ風のハンドサインは、現地の若者の間で流行ってるんですか?

深田:あれは脚本にはなくて。アディパティくんから提案があったので「いいね、やってください」という感じで。普通によくやるらしいですね。大学の場面でも「最初の想定よりももっと長くしてもいいかな?」ってアドバディくんが言い出したので、あのすごく長いハンドサインになりました。全体的に、言語を超えた作品をやる以上、多少はチグハグになるかとはおもっていたんですけど、予想以上に上手いこといったんじゃないかと思います。

Q:阿部純子さんの、決してネイティブなんじゃないですけど、ちゃんと実用的な英語を話している感じもよかったですね。

深田:阿部さんは一年間アメリカに留学した経験があるんですよね。日本の大学生にしては相当上手いですよね。だから一応、英文科っていう設定にしたんですけどね(笑)。