なぜ白黒映画になったのか?

一方、『レイジング・ブル』で最も目を引くのはその色彩だ。80年代に白黒映画を作るというアイディアはいかにして導き出されたのか。気になって三冊の書籍にあたってみたのだが、そのいずれも書いてあることは若干違っていたので、ここで並べてご紹介しておきたい。

まず、「スコセッシはこうして映画をつくってきた」(文藝春秋/1996)によると、当時封切られたボクシング映画が全部カラーで、それとは一線を画するものにしたいという思いがあった、とのこと。古き良き時代の雰囲気(タブロイド新聞のような)を表現する狙いもあった。さらにいうと、当時のスコセッシはカラー・フィルムの経年褪色を問題視しており、本作を末長く失われることのない作品にするためにも、白黒で撮るのが最適と考えたようだ。

また、「スコセッシ・オン・スコセッシ」(フィルムアート社/1992)には、この映画の準備中、ジムでトレーニングしているデ・ニーロを試し撮りした8ミリ映像を自宅上映した時のことが書かれている。同席した英国の巨匠マイケル・パウエルが「グラブの赤色」への違和感を口にし、撮影監督のマイケル・チャップマンも「色が映像を損なっている」と表明。スコセッシ自身は「だからって白黒で撮るのは不自然だろ」と思いつつも「いや待てよ、どうせカラーが褪色を免れないのなら、いっそ白黒で撮るのも一つの手だな」と考えるようになったそうだ。

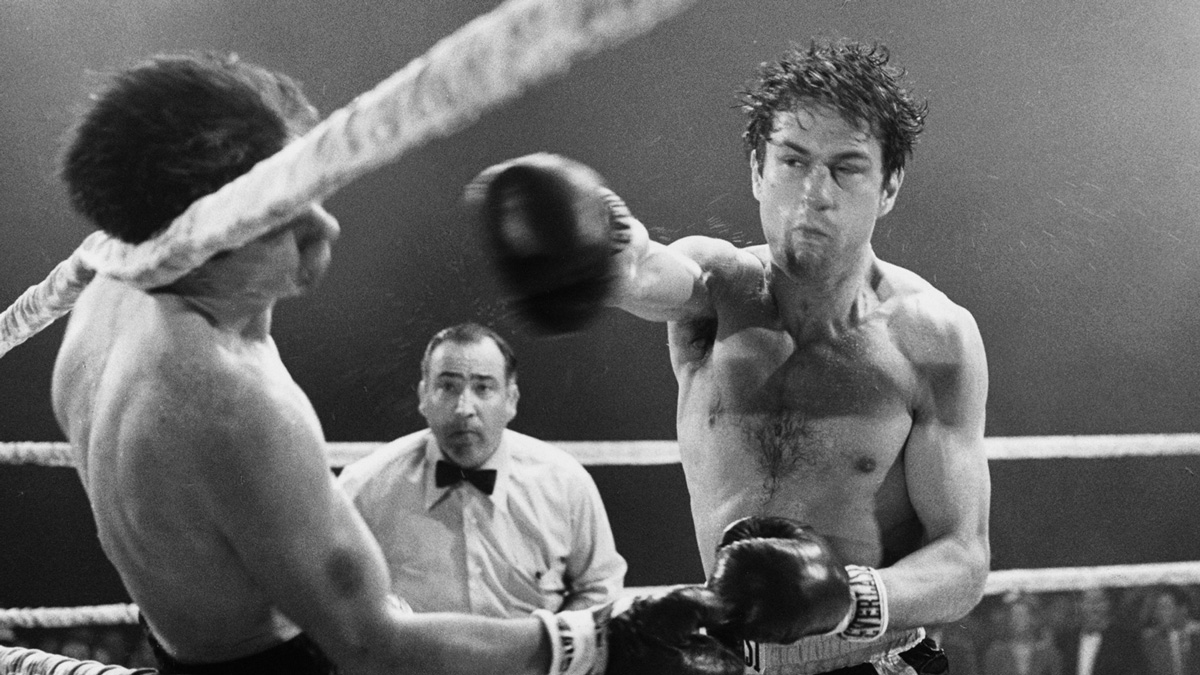

『レイジング・ブル』(c)Photofest / Getty Images

「ロバート・デ・ニーロ 挑戦こそわが人生」(共同プレス/1997)は、この映画の原作本の一節を根拠として挙げる。

「夜、時おり過去を振り返ると、自分の人生が古い白黒映画になって頭に浮かんでくる。なぜ白黒なのかは分からないが、そうなのだ。その映画はもちろんA級の作品ではなく、薄暗いシーンが続いてオープニングもエンディングもない」(*1)

スコセッシはここに本作の全てが象徴されていると感じ、その通りの映像にしようと決意したという————。

いずれにしても生半可な気持ちで決断したわけではないのは確かだ。光と影によって彩られた本作の映像はとにかく強烈で、深い。

当時、離婚や体の不調、極度の鬱を抱えていたスコセッシは、主人公と自分をダブらせながらどん底から這い上がり、これが最後の監督作になっても構わないくらいの覚悟で本作に全てを注ぎ込んだ。今見ても、ラ・モッタが白黒世界を切り裂く拳の一つ一つにスコセッシの凄まじいまでの気迫がみなぎるのを感じ取ることができる。

その執念ともいうべき映画作りは、40年前でも後でも一向に衰えていない。そのことが我々にスコセッシに対するなお一層の畏敬の念を抱かせるのである。

*1)原作本そのものではなく、前掲の書籍「ロバート・デ・ニーロ」に記載されたものを引用しています。

参考文献

・「スコセッシはこうして映画をつくってきた」メアリー・パット・ケリー著、斎藤敦子訳(文藝春秋/1996)

・「スコセッシ・オン・スコセッシ」デイヴィッド・トンプソン、イアン・クリスティ編/宮本高晴訳(フィルムアート社/1992)

・「ロバート・デ・ニーロ 挑戦こそわが人生」ジョン・パーカー著、中神由紀子訳(共同プレス/1997)

1977年、長崎出身。3歳の頃、父親と『スーパーマンII』を観たのをきっかけに映画の魅力に取り憑かれる。明治大学を卒業後、映画放送専門チャンネル勤務を経て、映画ライターへ転身。現在、映画.com、EYESCREAM、リアルサウンド映画部などで執筆する他、マスコミ用プレスや劇場用プログラムへの寄稿も行っている。

(c)Photofest / Getty Images