2020.01.29

あの古典名作はリンチ的な映画だった?

本作『ワイルド・アット・ハート』は、作家バリー・ギフォードの同名文学を基にしている。映画プロデューサー、モンティ・モンゴメリーは、バリーの原作をひどく気に入り、すぐさま映画化の権利を買い取るに至った。モンゴメリーとリンチは、過去にテレビの仕事で組んだ経験があり、モンゴメリーもリンチと再び仕事をする機会を望んでいたのだ。そういう経緯で、監督はデヴィッド・リンチと決まった。監督は、すぐさま脚本の第1稿を書き上げた。それは完成した映画とはまるで異なる、原作通りの暗い結末の物語だったそうだ。

しかし、女優のイザベラ・ロッセリーニは、この脚本を読むや否や、「こんな悲惨な映画には絶対出演しない」と言い出したので、監督は脚本のリライトを余儀なくされる。そして監督は、セイラーとルーラに希望ある結末を用意したのだ。そのアイディアの源泉こそが、名作『オズの魔法使』(39)なのである。監督は、この古典名作を引用し、現代の童話として、『ワイルド・アット・ハート』を完成させたのだ。実際に完成した映画を観ると、『オズの魔法使』からの引用が散見されるだろう。

『ワイルド・アット・ハート』(C) 1990 Universal Studios. All Rights Reserved.

ではなぜ、『オズの魔法使』なのか。監督のお気に入りの映画であるのとは別に、どういった理由があるのか。監督の作品の多くでは、夢と現実とを地続きの空間で描き、どこまでが夢で、どこまでが現実なのか、まるで理解できない奇妙な世界を映し出している。それは『ワイルド・アット・ハート』以降の作品を観れば、より顕著に表れているだろう。

例えば、『ロスト・ハイウェイ』(97)では、妻殺しの男の哀れな夢想を描いたし、『マルホランド・ドライブ』(01)では、売れない女優の夢と現実とを描写した。つまり、言い換えれば、ドロシーの夢の中――もしくは本当に現実だったのかもしれない――を描いた『オズの魔法使』は、夢と現実の狭間を描くリンチ映画の世界観と、ある意味では、共通している点が多いのではないか。オズの国は本当に夢だったのか、あるいは現実だったのかも……。こういう考察は、リンチの映画にも共通する点である。

セイラーとルーラにとって、エメラルド・シティ(=カリフォルニア)に伸びる黄色のレンガの道は、荒涼とした大地を貫く、硬いコンクリートの道路でしかない。ルーラの母マリエッタは、悪い魔女のごとく地の果てまで追い回してくるし、オズの大魔法使いは、ボビー(ウィレム・デフォー)とかいう冷酷な食わせ物だった。しかし、セイラーとルーラの未来は明るいはずだ。名曲「虹の彼方に」は、プレスリーの「ラブ・ミー・テンダー」に変換され、希望あるラストを飾るのだから。これぞ現代版『オズの魔法使』だ。

<参考>

映画『ワイルド・アット・ハート』劇場用プログラム

1993年5月生まれ、北海道札幌市出身。ライター、編集者。2016年にライター業をスタートし、現在はコラム、映画評などを様々なメディアに寄稿。作り手のメッセージを俯瞰的に読み取ることで、その作品本来の意図を鋭く分析、解説する。執筆媒体は「THE RIVER」「IGN Japan」「リアルサウンド映画部」など。得意分野はアクション、ファンタジー。

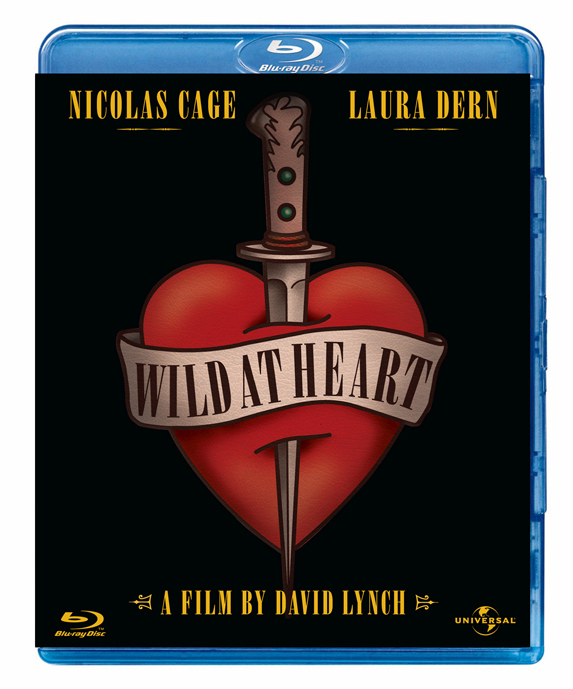

『ワイルド・アット・ハート』

Blu-ray: 1,886 円+税/DVD: 1,429 円+税

発売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

(C) 1990 Universal Studios. All Rights Reserved.

※ 2020年1月の情報です。

(c)Photofest / Getty Images