「いったい何が欲しい?」「今の時代、人はみんな迷子だ」――現代にもぶっ刺さるキーワード

内容的に『カップルズ』は、『牯嶺街少年殺人事件』の少年たちが現代の台北に出現したら――というコンセプトに基づくものだけあり、かなりハードな不良少年群像が展開する。『エドワード・ヤンの恋愛時代』がアッパークラスの若者たちを描いていたのに対し、こちらはストリート。暴力的でザラザラした都市空間の肌触りは『恐怖分子』とも共通するが、高度資本主義の消費社会で起こる子供たちの退廃という点で、同時代のニューヨークを舞台にしたラリー・クラーク監督、ハーモニー・コリン脚本の『KIDS/キッズ』 (95)などと同じテンションで観られるものだった。筆者の当時の印象としても、『カップルズ』は他のアジア映画に比べて抜群に鋭利かつ洗練されていた。

またエドワード・ヤンの特異点は、一作ごとに説話構造や演出のスタイルやアプローチを変えてくること。語りの形式において『カップルズ』は『牯嶺街少年殺人事件』と大きく異なるものだが、ただし前作の『エドワード・ヤンの恋愛時代』からはある種の連続性が見られる。

『エドワード・ヤンの恋愛時代』では切り返し(リバースショット)を使わず、“2人ずつフレームに収める”カットで繋げていく。つまり「カップル」の連鎖だ。対して『カップルズ』はその題名の通り「カップル×カップル」で4人(もしくは2×2)が基礎的な単位となる。原題は『麻將』(マージャン)で、まさに4人でプレイするゲーム。例えばプレイボーイのホンコンが、傷心のアリスン(アイビー・チェン)をアジトに連れ込み、「俺のことを愛しているなら、他の3人の仲間とも寝られるよな」と残酷な言葉を呟く。だが後半ではホンコンが強引な3人の年上女性たちの性的な慰みものになるという、4人単位でくるっと反転したシーンが用意されている。もともと手塚治虫をはじめとする漫画に強い影響を受けたエドワード・ヤンは、絵コンテをしっかり描くゴリゴリの設計主義者だ。都市の生々しい息吹やざわめきを採取しつつも、ラフな演出などは一切ない。

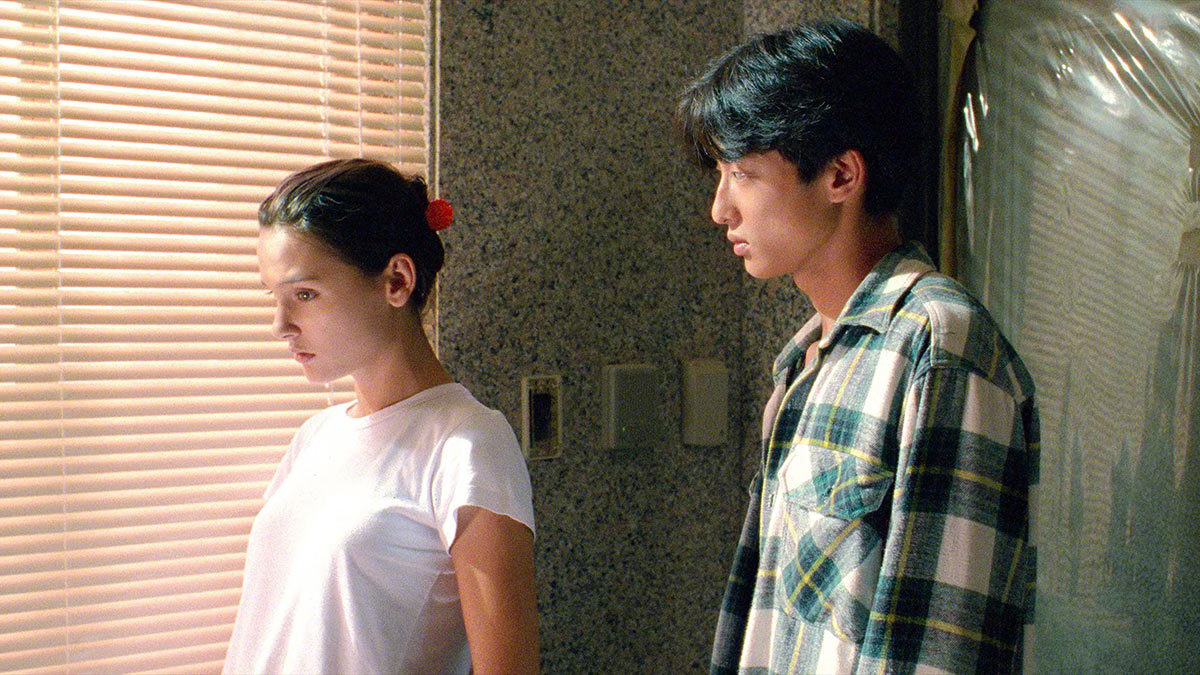

『カップルズ』© Kailidoscope Pictures

アメリカの光と影、という主題もエドワード・ヤン作品に欠かせないものだが、『カップルズ』の都市空間や文化状況は“その先”を示すもので、多国籍の人間たちがハードロックカフェやフライデーズに集っている。ヒロイン格として登場するのは、フランスから台北にやってきた18歳のマルト(レッドフィッシュたちは発音の似ている台湾の建設会社「マテラ」というニックネームで呼ぶ)。演じるのはすでに『冷たい水』(94/監督:オリヴィエ・アサイヤス)などに出演していたヴィルジニー・ルドワイヤン(1976年生まれ)だが、銃の持たせ方など『牯嶺街少年殺人事件』のシャオミン(リサ・ヤン)が転生したような趣もある。

東洋と西洋、儒教の伝統と借り物の近代がごちゃまぜになった混沌――これは『A Confucian Confusion』(儒者の困惑)という英語タイトルを持つ『エドワード・ヤンの恋愛時代』を引き継ぐ世界観だ。極めて流動的に人々が行き交う中、「いったい何が欲しい?」や「今の時代、人はみんな迷子だ」といったキーワードとなる台詞が印象的にせり上がってくる。あらゆる人間関係が分断されていく中で、一抹の希望はいったい誰に(どの「カップル」に?)託されるのか、最後まで一瞬も目が離せない。

“エドワード・ヤン・ユニバース”においてはスピンオフ的な色合いを備えつつ、いまの我々にもぶっ刺さる愛の不毛とほんのわずかな可能性、現代社会の欲望の彷徨を刻みつけた『カップルズ』は、やはりこの鬼才にしか撮れなかった傑作だ。なお当時の主な映画賞の戦歴としては、第46回ベルリン国際映画祭でアルフレッド・バウアー名誉賞を受賞。台湾アカデミー賞こと金馬奨(ゴールデン・ホース・アワード)の第33回では、“リトル・ブッダ”ことトゥースペイスト役のワン・チーザンが助演男優賞に輝いている。

映画評論家、ライター。1971年和歌山生まれ。著書に『シネマ・ガレージ~廃墟のなかの子供たち~』(フィルムアート社)、編著に『ゼロ年代+の映画』(河出書房新社)ほか。「週刊文春」「朝日新聞」「キネマ旬報」「シネマトゥデイ」「Numero.jp」「Safari Online」などで定期的に執筆中。YouTubeチャンネル「活弁シネマ倶楽部」でMC担当。

『カップルズ』を今すぐ予約する↓

『カップルズ』4Kレストア版

4月18日(金)よりTOHOシネマズ シャンテ、シネマート新宿 他にてロードショー!

配給:ビターズ・エンド

© Kailidoscope Pictures