プロセス哲学の視点

財津の常軌を逸したスピーチや取材での発言も、魚豊の真骨頂といえる発想が反映されている。人間は生物であり、どうせ死ぬ存在でしかないからこそ、後先を考えず燃やし尽くすことが必要であるということ。その内容を重視するとともに結果にもこだわり抜くこと。そして、そんな“極上の10秒”を味わい楽しむこと。これはもはや陸上競技の話でなく、どれだけ何かに集中して打ち込み、生を充実させるかという、人生哲学の話にすり替わっているように思える。

小宮は、ある挫折によって、記録のみにこだわっていた自分の道が間違っていたかもしれないことに大きな不安をおぼえることになる。それだけでなく、仮に自分が望む結果を出したとしても、それがいったい何になるんだという、一種の“実存的不安”に陥っている。この小宮の不安というトピックは、実際の哲学における「実存主義」の核心に近いものがある。

実存主義は、19世紀のキルケゴールから始まり、20世紀のジャン=ポール・サルトルやアルベール・カミュらが発展させたものだ。サルトルが言うように、「存在には本質がない」とする気づきが、その考え方の特徴を端的に表している。しかしそれは、実際に存在するもの、結果や達成だけを追い求めても、無意味さや孤立を感じるという「存在の不安」を自然に醸成させる面があり、それこそが小宮の葛藤と重なっているのである。

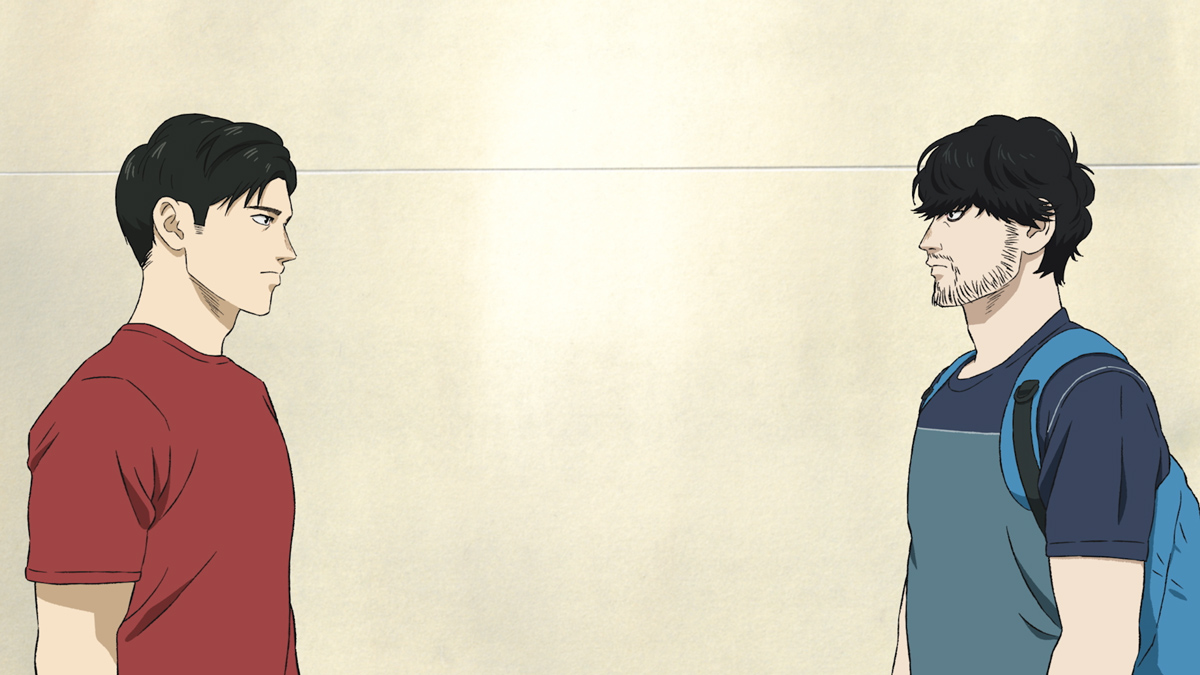

『ひゃくえむ。』©魚豊・講談社/『ひゃくえむ。』製作委員会

そういった課題について、この哲学では、人生の本質・意味を外から求めるからこそ不安につながるのだと主張するに至る。サルトルは、人生に決められた意味がないのは確かだが、だからこそ自分の行動で意味を創造するべきだと説いている。小宮のように結果への意味が見出せなくなり不安になるのは、人生の価値を外部からの評価に頼り過ぎるようになったからなのではないか。サルトルは、この種の問題に対し、人生の意味は与えられるものではなく、自分で選択し作り出すものだとして、主体的に選択する生き方を提唱している。

そして、海棠が奇跡的な走りをするのならば、よりフィジカルに勝る選手たちは、そこで足を止めるのでなく、そこから得たフィードバックを活かして、さらに前進すればいいし、そのやり取り自体を楽しめばいいのではないか。財津が語る、結果だけでなく過程そのものを味わうといった視点は、「プロセス哲学」にも近いところがある。この哲学は、20世紀にアルフレッド・ノース・ホワイトヘッドが主導し、宇宙のすべての存在が固定的な実体ではなく、相互に連続的かつダイナミックに繋がった“変化の連なり”であると捉える考え方を提案した。このように結果を重視する主義に対し、過程を中心に置く視点が、小宮の不安に対する効果的な回答になっている。そしてそれは、多くの人々の人生観にも投影できる、普遍的な考え方なのだ。

100m走というシンプルな競技だからこそ、ここまで普遍的な考え方を反映させられたのかもしれない。このポテンシャルに目をつけた原作の内容には非凡なものがあるといえるが、さらにそのストーリーを簡潔に整理しながら、映像作品として臨場感とともにバランスよく見せていき、より間口を広げた本作もまた、ここで登場する選手たち同様に、存在としての意義深さを獲得した一作になったといえるだろう。

文:小野寺系

映画仙人を目指し、さすらいながらWEBメディアや雑誌などで執筆する映画評論家。いろいろな角度から、映画の“深い”内容を分かりやすく伝えていきます。

Twitter:@kmovie

『ひゃくえむ。』を今すぐ予約する↓

『ひゃくえむ。』

大ヒット上映中

配給:ポニーキャニオン/アスミック・エース

©魚豊・講談社/『ひゃくえむ。』製作委員会