音楽という魔法との同化

かつて青の国の王様は王妃と深く愛し合っていた。王様がこの国の富の象徴であるロバの宝石を誇らしげに掲げた途端に、不吉な雷雨になる。この冴え渡った演出の直後に最愛の王妃が病に倒れる。カトリーヌ・ドヌーヴは、王妃と王女の母娘二役を演じている。中性的なハンサムウーマンのように颯爽と登場する王妃とは対照的に、王女は古典的な“お姫様”のイメージを纏っている。王妃は決定的な遺言を残す。自分より美しい人と結婚してくださいと。雪の降る日、亡き王妃は無数の花びらに包まれる。ガラスで覆われたカプセルのような棺が、未来的なデザインのように見えるところが面白い。静かな雪の降る葬儀のシーンは、SF空間であるかのように時空が歪んでいる。この雪の下に残酷さは潜んでいる。

青の国の城の内装は自然や動物を讃えている。赤の国の無機的な建築とは対照的だ。青の国の王様は争いを好まない。家来は王様に進言する。再婚をするべきだと。我が国の末永い繁栄のために世継ぎが必要だと。王妃を失い悲しみに暮れる王様は、家来の言葉にまるで興味を持たない。しかし王様が再婚を受け入れるとき、亡き王妃の遺言がパンチドランクのように圧し掛かる。シャルル・ペローの原作では、王様に恋の噂が立つ度に、王女が嘆き悲しんでいたという描写がある。王様は結婚候補となる女性の肖像画を次々と渡される。その中の一枚だけが王様の気を引く。亡き王妃のように美しい女性。それは他でもない自分の実の娘のことだった。ジャック・ドゥミはシャルル・ペローの原作に描かれていたものの、時代の経過と共に薄められていった“近親相姦”というタブーを掘り起こしている。ジャン・コクトーと公然の恋愛関係にあったジャン・マレーが王様役に起用されたのは、このテーマの生々しさを和らげる目的があったのかもしれない。王様の狂った提案に戸惑う王女は、リラの妖精に相談をする。

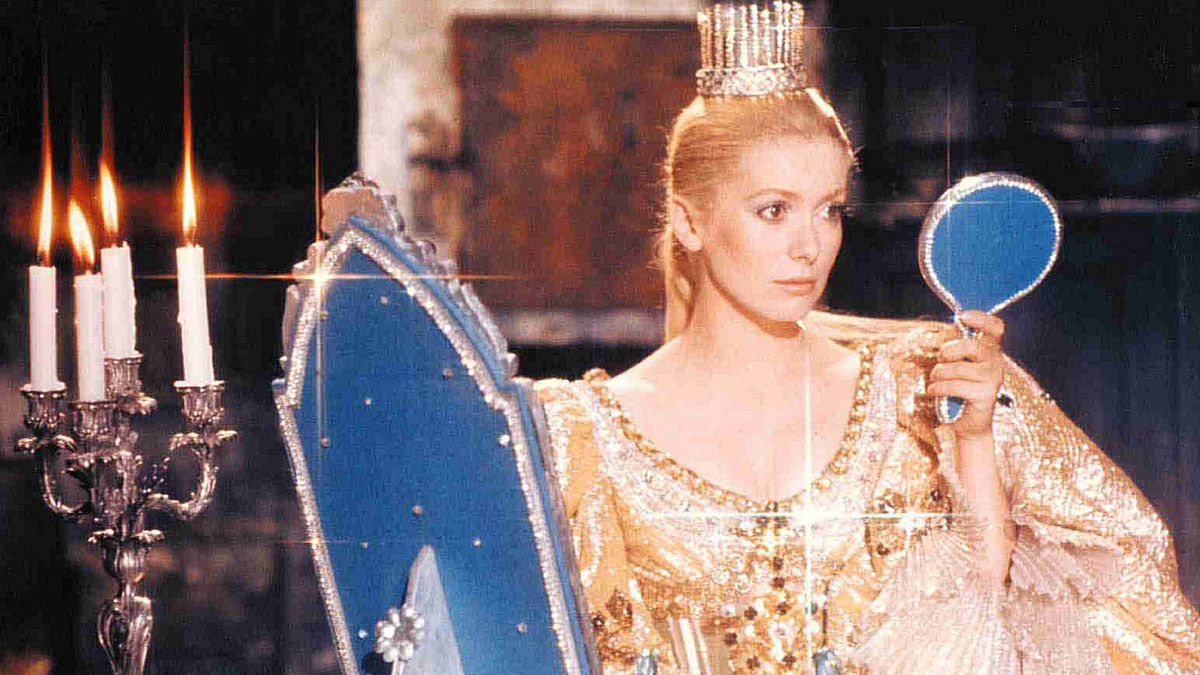

見知らぬ美しい肖像画の正体が自分の娘であることを知らされる王様。窓の外から音楽が漏れ聞こえてくる。カットが切り替わると、中庭でオルガンを弾く王女の姿が映される。王女は艶めかしく歌う。「愛が首にまとわりつき、心は高鳴る」。「愛することは時に騒ぎを引き起こす」。オウムが歌真似をするシーンをはじめ、この印象的なテーマ曲は作品の中で何度も“変奏”される。王女はタブーを避けたいが、王様のことを愛してもいる。王女の複雑な感情は、ドレスが用意されるシーンにおけるカトリーヌ・ドヌーヴの演劇的な動きによく表わされている。

リラの妖精のアドバイスに従い、王様に無理難題な要求をする王女。王女の要求であるそれぞれのドレスが用意されたとき、王女は戸惑い、壁際を逃げるように動く。まるで魔法にかけられてしまうのを避けるように。魔法にかかるのを避けたいという感情と、魔法にかけられたい感情が王女の中に同居している。この王女の動きは、リラの妖精を演じるデルフィーヌ・セイリグによる極めてリズミカルな言葉の発声と深く関わっている。魔法のような発声。王女は音楽という魔法と完全に同化してしまうことの危険性を、おそらくよく知っている。『ロバと王女』の衣装と音楽には、“囚われたい/囚われたくない“という迷いが同時に表現されている。歌いながらケーキを作るシーンにある全能感は、王女が魔法を受け入れたこと、音楽の魔法との同化が完了したことを告げている。