社会構造への批判とメタファー

オリヴェイラ監督は本作を発表後、なんと20年以上も新作長編を手がけることはなかった。そして、第2作『春の劇』(63)で、後年の作品に直接繋がっていくようなアヴァンギャルドな演出を駆使するのだった。このとき、オリヴェイラは政府への発言によって投獄されている。

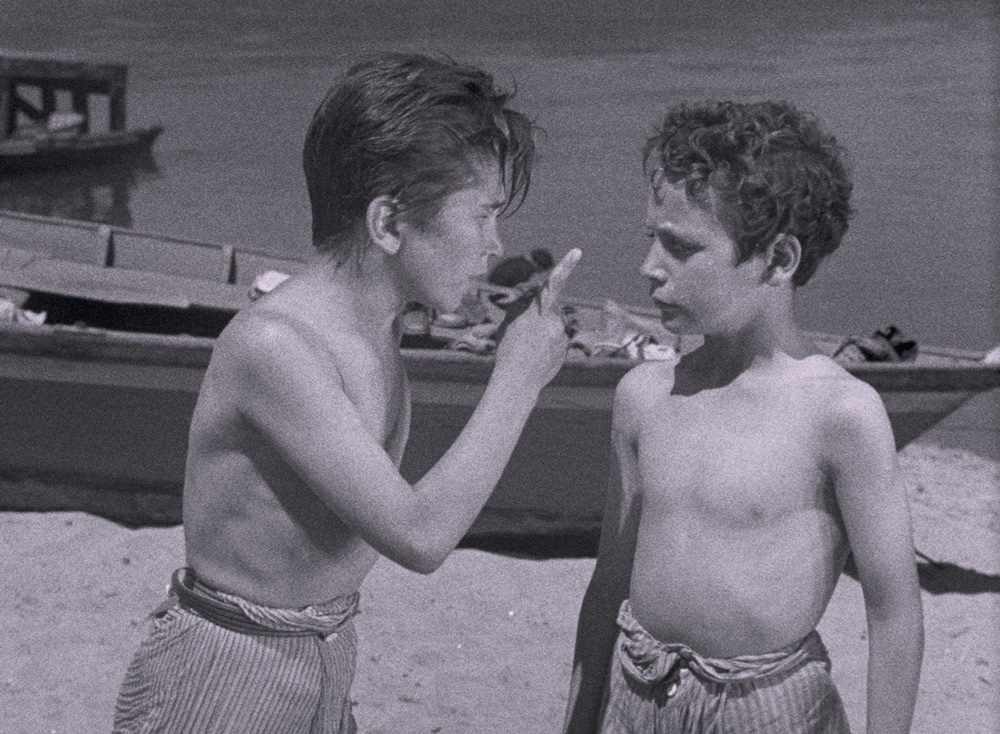

これらの事実を念頭に置くと、本作『アニキ・ボボ』に込められたテーマは、より分かりやすくなるはずだ。原案となった短編小説を書いたジョアン・ロドリゲス・デ・フレイタスは法曹出身で、サラザール政権に抵抗する政治組織「民主統一運動」のメンバーだった。作品の背後には、子どもたちの遊びを通じて社会構造を描こうとする作家の視線がうかがえる。グループを独裁的にまとめ上げていたエドゥアルドの力の誇示、対するカルリートスの反感は、体制の構図を暗示する。

『アニキ・ボボ 4Kレストア版』© Produções António Lopes Ribeiro

子どもの創造力を奪い従順な者だけを評価する学校教師の姿も、抑圧の象徴として描かれている。彼らを唯一助けようとした大人は商店の主人くらいである。この主人を演じているのは、ナシメント・フェルナンデス。ポルトガルで初めての劇映画とされる1907年の短編映画に出演し、監督や製作者などの立場でもポルトガル映画を盛り上げた功労者である。

そんなフェルナンデス演じる商店の店主は、罪悪感を抱えるカルリートスにとって恐怖の対象だ。彼が悪魔のような表情で地獄の業火とともに画面を支配するシーンは、やはり表現主義的な演出であるといえる。それはオリヴェイラ監督が、ジョルジュ・メリエス的な映画的魔術やフリッツ・ラングなどの影響を若い時代から受けていることを示している。その後にどれほどアヴァンギャルドな才能を発揮しようとも、映画史を踏まえた“根源的”な感覚に根ざしているのは、こういった映画文化への愛情が存在していたことを、本作で確認することができるのである。