大きな傘の下での平等

もともと、ケン・ローチの父方の親戚には炭鉱労働者が多く、彼自身、これらの地域に深い親しみと繋がりを感じていた。炭鉱町、それはすなわち、住民たちのほぼ全てが一種類の職場や仕事に身を捧げ、ここでの労働や関係性を通じて人間性や物の考え方が形成されていく特殊な社会である。時代は幾度に及ぶストライキで熱を帯びた70年代。ローチはここにドラマの視点を定めつつ、長い歴史において常に闘争の最前線に立ってきた炭鉱労働者たちについて描こうとした(*1)。

劇中では、「生産性を上げてノルマを達成する」という言葉が幾度も言われる。ただし労働は過酷であり、時として尊い命が犠牲になる危険性もあることは歴史が幾度も証明してきた。石炭の値打ち。それはまさに命の価値を問うようなものだ。

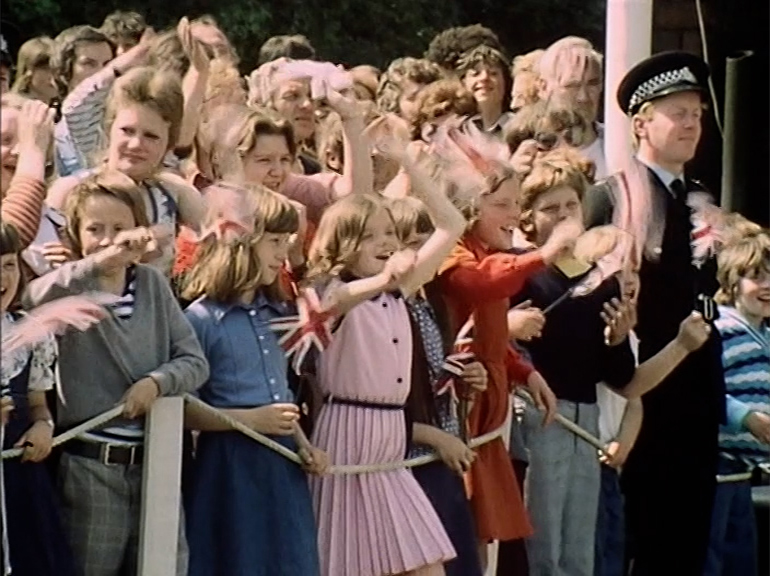

そして、第一部のラストで交わされる「不平等」に関する父子の会話は極めて印象深い。これだけの下準備と御膳立てが行われる王室来訪。「ならば、炭鉱労働者のためには誰が、何をしてくれるのか?」という暗黙の投げかけがそこには込められているのだろう。

『石炭の値打ち』©Journeyman Pictures

ローチ作品からはいつも自ずと「人間は誰しも平等」というテーマが浮かび上がってくる。彼の作品を目の当たりにすると、登場人物の一人一人、それこそ細部のエキストラに至るまで満遍なく光を当てて、各々の生活に尊厳を持って触れようとする意識が如実に伝わってくる。そうやってすくい取られた映像の数々は、時に厳しい現実を映し出しながらも、ほのかな笑い、喜び、日常のおかしみをも伴い、観る者の心にゆっくりと染み渡っていく。

思い出すのは第一部、パブから出てきた労働者たちが急な雨に見舞われる場面。たった一つの巨大なテラス用のパラソルの下でみんな体を寄せ合って濡れるのをしのぎながら歩く姿は、ふと何気なく眺めてしまいがちだが、ある意味、ローチ作品における象徴的なビジョンと言えるのかもしれない。