これも文字通り"アメリカン・ニューシネマ"

不況時代の銀行強盗や、西部末期を駆け抜けた泥棒コンビではないにしろ、ブルジョワの御曹司に生まれたベンジャミンもまた、ボニー&クライドやブッチ&サンダンスと同じく、現実に満足できずに社会からはみ出そうとする。そうとらえると、やはり『卒業』は紛れもない"アメリカン・ニューシネマ"としてカウントされるべき作品だ。否、現代を舞台にしている分、より切実かもしれない。誰かの手によって敷かれたレールを逸脱することのリスクが、テクニカルなショットの隙間に、どす黒く横たわっているのだから。

ミセス・ロビンソンが抱える閉塞感は、ベンのそれよりもさらに深い。できちゃった婚で結婚し、すでに夫とは長いことセックスレス状態にある彼女の体が、見た目はイケてなくても若くピチピチしたベンを欲して、こちらも大きく倫理を逸脱する。

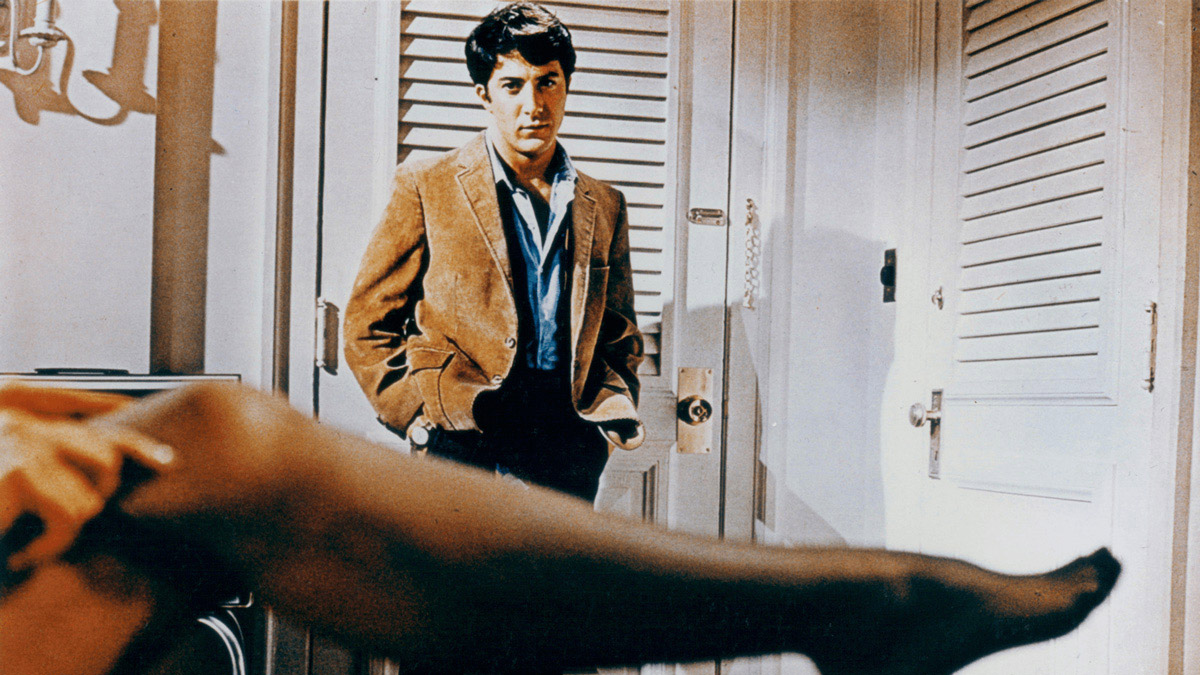

『卒業』(c) Getty Images

彼女がいかに殺伐とした日々を送って来たかが分かるシーンがある。ベンとの密会中にアートの話題になった時、ロビンソンはそこに何ら興味を示さないのだ。かつて、大学時代に美術を専攻していたにも関わらずである。彼女は、若かりし頃の夢と引き換えに、安定した生活にどっぷりと身を埋めて生きる多くのアメリカ人の1人なのだ。だから、ミセス・ロビンソンこそが映画の主役と見ることもできる。クレジットのトップに、ダスティン・ホフマンではなくアン・バンクロフトの名前が表示されるのはそのためだ。

今更言うまでもなく、サイモン&ガーファンクルのハーモニーが、既存の曲(一部オリジナル)とは思えない程の高確率で各ショットにマッチしている。彼らは、1970年に二人での活動を停止するまで、アメリカのミュージックシーンに輝かしい足跡を残した。