少子高齢化社会への対策として、75歳以上が自らの生死を選択できる制度<プラン75>。こういった題材は、これまでSFのカテゴリとして扱われていたことが多かったように思うが、映画『PLAN 75』の舞台は今まさに私たちが生きている国、日本。そしてそこにはSFのような絵空事は全く感じられず、現実世界との違和感の無さは恐ろしいほどである。

そんな興味をそそる設定を下敷きに、国民的スターの倍賞千恵子を主演に迎え、エンターテインメントとしての映画を作り上げた早川千絵監督。特筆すべきその手腕は、このエンターテインメントの中に、我々日本人への“気づき”を巧妙にそしてストレートに織り込んでいることである。先日の第75回カンヌ国際映画祭にて、新人監督に与えられる「カメラドール特別表彰」を授与されたのも納得の結果だ。

早川監督は何を思い『PLAN 75』を作ったのか? 話を伺った。

『PLAN 75』あらすじ

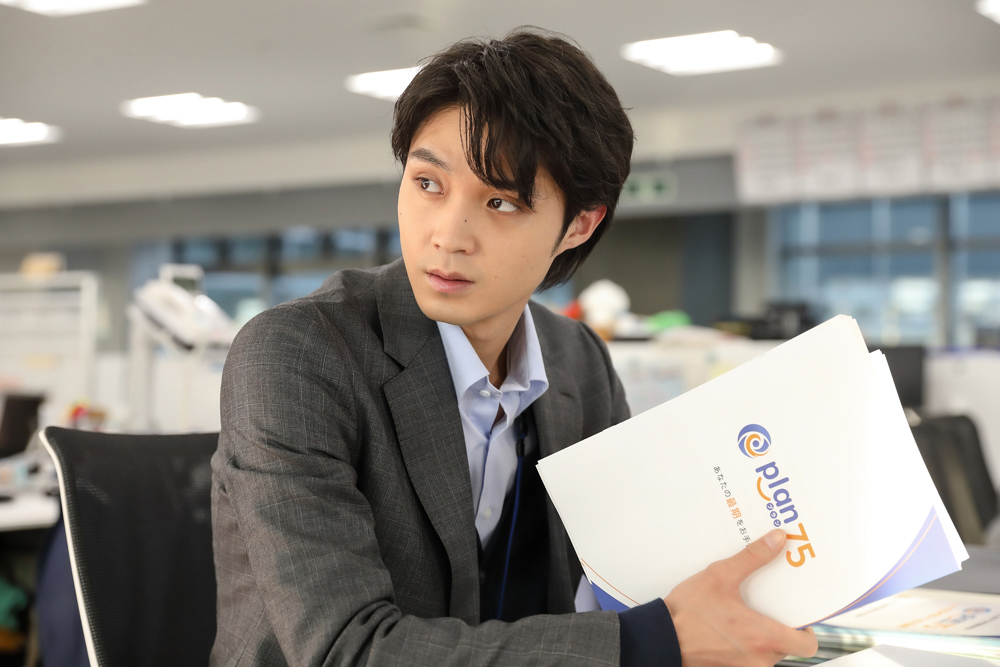

夫と死別してひとりで慎ましく暮らす、角谷ミチ(倍賞千恵子)は78歳。ある日、高齢を理由にホテルの客室清掃の仕事を突然解雇される。住む場所をも失いそうになった彼女は<プラン75>の申請を検討し始める。一方、市役所の<プラン75>の申請窓口で働くヒロム、死を選んだお年寄りに“その日”が来る直前までサポートするコールセンタースタッフの瑶子(河合優実)は、このシステムの存在に強い疑問を抱いていく。また、フィリピンから単身来日した介護職のマリア(ステファニー・アリアン)は幼い娘の手術費用を稼ぐため、より高給の<プラン75>関連施設に転職。利用者の遺品処理など、複雑な思いを抱えて作業に勤しむ日々を送る。果たして、<プラン75>に翻弄される人々が最後に見出した答えとは―――。

Index

疑問なく受け入れてしまう国民性

Q:「不寛容な社会への危機感」が本作を作った動機であると伺いました。それを「映画」で描いたのはなぜでしょう。

早川:映画が好きだから…。ですね(笑)。文章やドキュメンタリーだと興味がある人しか見ない可能性が高い。一方で、映画はストーリーを介することで、より多くの人が見る機会が増えるかもしれない。また、色々な受けとめ方もされるだろうなと。観客がどう受けとめて何を想像するのか、それが多様であればあるほど豊かなことだと思いますし、そういう作品を作りたかったんです。

Q:映画を見て恐ろしかったのは、<プラン75>という制度がある社会に何ら違和感を感じなかったことです。<プラン75>のロゴも本当によくある感じでリアルでした。今現実世界にこの制度があったとしても、日本人は普通に受け入れてしまいそうです。

早川:私も <プラン75>は現実にあってもおかしくない気がしましたし、実際にあったとしたら、映画で描いたような展開になるのではないかと想像しました。ロゴが作られ、広告が作られて、それが展開されていく。今の世の中にも、似たような打ち出し方で社会に周知させようとするシステムや仕組みがあると思います。自分たちの生活の中に、いつのまにか入り込むシステム。それがあまりにも自然すぎて、違和感に気づくことが難しい。そんな状況を表現するため、リアルな描写にこだわりました。

『PLAN 75』©2022『PLAN 75』製作委員会/Urban Factory/Fusee

Q:欧米だと、こういった制度に対して猛烈な反発が起こることが想像できますが、日本だとそれが全く想像できず、すんなり受け入れてしまいそうです。

早川:そうですよね。日本人は子供の頃から、先生の言うことをよく聞く、ルールを守ることが大切、と教えられるので、決まったことには従うという態度を取りがちだと思うんです。つい受け身になってしまうというか。そうした日本人の特性はこの映画で描きたかったことの一つでした。

Q:<プラン75>を運用する役所の若い職員や外部のスタッフたちが、真面目に一生懸命働いているのも印象的です。

早川:本人に悪気は無く、彼らは与えられた仕事を粛々とこなしているのですが、非人道的なシステムに無自覚に加担している。受け身な態度に徹し、自分の頭で考えることをやめてしまうことの恐ろしさを、真面目に働く彼らの姿を通して表現したかったのです。