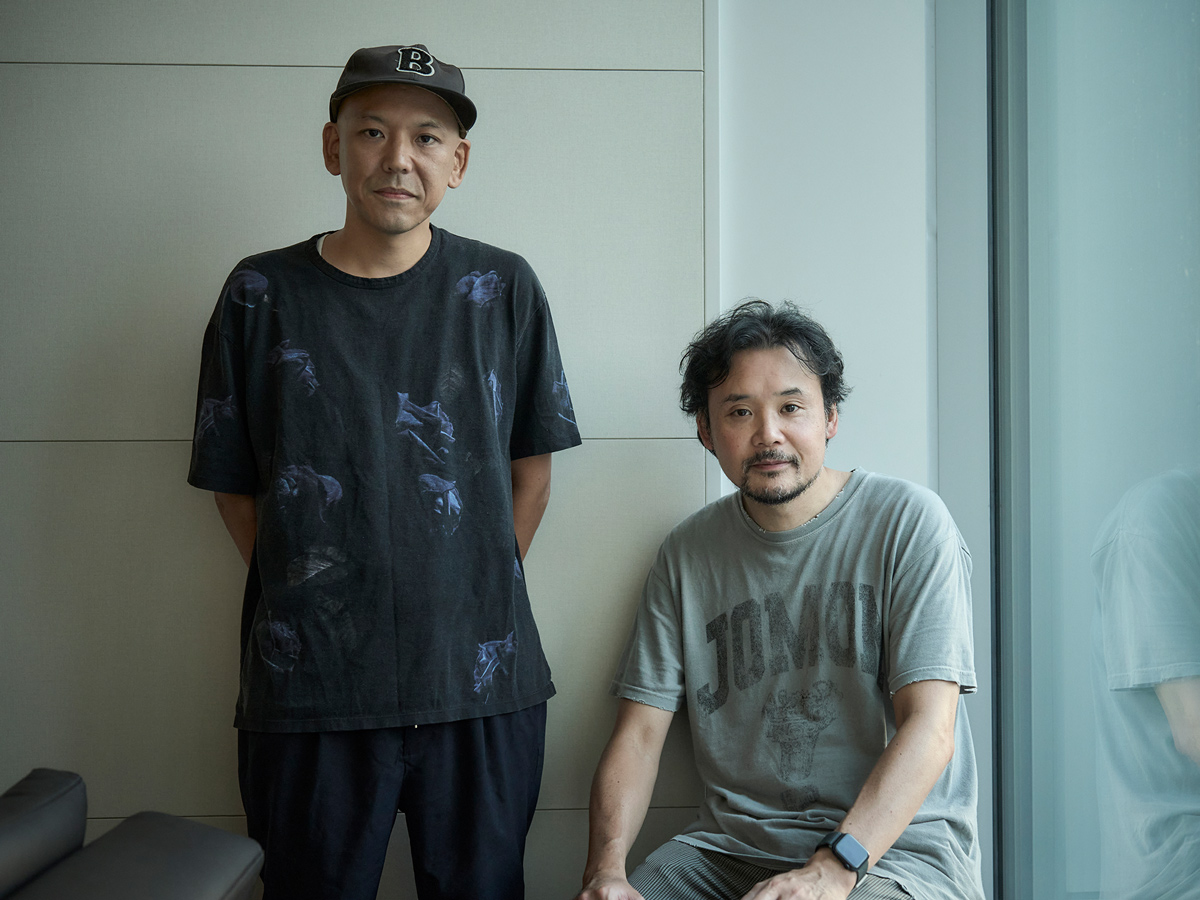

『Dear Stranger/ディア・ストレンジャー』真利子哲也監督 ×『ひゃくえむ。』岩井澤健治監督 インディーズから新たな挑戦へ【Director’s Interview Vol.518】

脚本から撮影までに変わるもの

岩井澤:脚本は最初に作ったものから、撮影までの間で変わりましたか?

真利子:まず最初は全部日本語で書いて、それを翻訳家に英訳してもらって、細かなところまでコミュニケーションしながら詰めていきました。そこから俳優さんに読んでもらって、英語で話しやすい言葉や話しにくい言葉を調整し、住んでいる地域や年齢、経済レベルに応じた言葉なども、ネイティブ言語のわかるスタッフに参加してもらいながら随時追加していきました。総力戦で作っていった感じです(笑)。

準備始まってからは何度も本読みして人物を深めながら、ロケーションは思い通りのイメージがないこともあるし、逆に想定以上の場所を見つけることもあって、その都度書き変えていきました。

岩井澤:アニメーションの場合は最初にシナリオがあって、そこからコンテを決めて、コンテができたら後はそれを形にしていくだけ。コンテの後にいろんな要素が追加されるのは、アニメーションだとやりづらい。だから僕は、『ひゃくえむ。』でもロトスコープを取り入れました。実写を先に撮って、それを元にアニメーションにする方法です。普通のアニメーションよりライブ感が出ますし、最初に用意したものから更に現場で変えることもできる。完成直前の数週間前には編集をかなり変えて、どんどん削ぎ落としていきました。撮影もして色も付いて絵も完成してるけど、編集で「要らない!」ってバシバシ切っていきました(苦笑)。

真利子:それは、描く前に言えよって話ですね(笑)。

岩井澤:本当はそうなんですよ(笑)。でも実際に色のついた絵が揃わないとイメージできない部分もあって、必要かどうかはそれまでわからないときもあるんです。それこそ『Dear Stranger/ディア・ストレンジャー』を観ていて思ったのは、俳優の自然なお芝居ってシナリオの段階じゃ絶対に生まれないよなと。あれは俳優との現場のディスカッションで生まれたものではないか。勝手なイメージですが、『Dear Stranger/ディア・ストレンジャー』は特にそういう部分が多かったのではないかなと。

真利子:基本的にはアドリブはありません。特に今回は脚本が英語で演じる人たちも非ネイティブの方が多いので、事前にめちゃくちゃ本読みをしました。一言一句、セリフを自分の中に落とし込んでもらえるまで本読みをやり、ショットリストも全部作った上で撮影に臨みました。そうやって、限られた撮影時間内にベストを尽くすというやり方でした。そういう意味では全部準備して臨んだのですが、撮影現場で撮りきれないときには、その場で変更して乗り切っていきました。

ただ、外国での撮影なので、俳優さんは特に不安がないように、コミュニケーションは密にとっていました。西島さんもルンメイさんもすごくオープンな方だったので、おかげでチーム感や信頼関係みたいなものを作ることができたと思います。西島さんからは「監督はふとした瞬間みたいなものを狙ってるよね」と言われて、ご自身もちょっとしたズレみたいなものを狙って、映画を作る根源的なことを楽しんでやっていたようでした。

『Dear Stranger/ディア・ストレンジャー』©Roji Films, TOEI COMPANY, LTD.

岩井澤:真利子さんの作品は常にそういうのがありますよね。『ディストラクション・ベイビーズ』もそうですし、これは役者のアドリブではないかと常に感じるところがあるのですが、でも実は結構計算された演出なのでしょうか。

真利子:『ディストラクション・ベイビーズ』はアクションだったので、怪我しないようにかなり練習した上で撮影に臨みました。それでも路上撮影があったりして、実際にやってみないとわからないところもある。そういう状況で俳優同士が向き合ったときの、“間”みたいなものがすごく面白かったし、その人間の動き方をドキドキしながら現場で見ていました。あの映画ではそこがちゃんと出せたのかもしれません。『Dear Stranger/ディア・ストレンジャー』の場合は、夫婦の関係性を中心に向き合ったので会話には特に時間をかけて、口論のシーンなどは間違いなく脚本通りなのですが、現場で生まれる人間同士ゆえの“揺れ”みたいなものは計算以上のものが生まれたかなと。そこが楽しいですよね。

アニメだとそういう誤差みたいなものがなかなか生まれにくいように思うのですが、ただ、『音楽』にせよ、『ひゃくえむ。』にせよ、「岩井澤さんの映画だ!」って感じがすごくあるんです。それってどうやって作られているんでしょうか。

岩井澤:自分でも『ひゃくえむ。』が完成して観たときに初めて、「これが岩井澤健治の映画なんだ」とわかりました(笑)。作っている時は「これをやりたい、あれをやりたい」と、直前まで新しいアイデアを出し続けて、それをどんどん取り入れていきました。それらが最終的に繋がって音がついたものを観たときに初めて、「あ、なるほど、俺はこういう映画を作っていたのか」と。それは最初からイメージできているものじゃなかったですね。

『ひゃくえむ。』©魚豊・講談社/『ひゃくえむ。』製作委員会

真利子:もう『音楽』も『ひゃくえむ。』も完全に岩井澤印です。

岩井澤:『音楽』を観た人が『ひゃくえむ。』を観たら、「『音楽』の監督の映画だな」と思ってもらえる作品になったかなと。『ひゃくえむ。』は商業映画なので、「今回はエンタメをやります!」と大衆の人が楽しめるものを作ったつもりなのですが、結構変わった映画が出来たなぁと(笑)。

真利子:それがいいところだと思っていて、岩井澤さんの映画って生きているものに見えるんです。アニメーションだけど血肉が通っている感じがする。それは完全に岩井澤さんの映画であって、だから演出の勝利だなと思ったんです。ご自身ではどうしてそんな作品が生まれたと思いますか?

岩井澤:自分の作りが特殊だからですかね。一度実写で撮ってそれを編集して、そこから削ぎ落としたりして作ったビデオコンテが、アニメのコンテ代わりになっている。それを元に作画をして、絵に置き換わったものをまた繋いで、さらにそこからいろいろ弄ってと…。だからずっと編集している感じですね(笑)。

真利子:今回は『音楽』とは違って、全てがロトスコープなわけじゃないんですよね。

岩井澤:そうですね。最初の小学生のパートだけは普通のアニメーションの作り方をしています。しかもほぼ外部スタッフにお願いしたものです。