2021.11.26

スティーヴン・チョボスキー映画としての『ディア・エヴァン・ハンセン』

かくして実現した映画版『ディア・エヴァン・ハンセン』は、チョボスキーが原作を自らのフィールドに引き込むような形での翻案となった。ミュージカルでありながら、チョボスキーが得意とするシリアスだがウェットな人間ドラマ、リアリズムを大切にする作風は健在。原作のデフォルメされた部分や、舞台ならではのドラマティックな盛り上がりは意図的に抑えられ、等身大の人間ドラマとしての再構築がなされている。

チョボスキーは過去に、同じく名作ブロードウェイ・ミュージカルの映画版『RENT/レント』(05)や、ディズニーの実写映画版『美女と野獣』(17)で脚本を担当するなど、ミュージカルに精通した作り手だ。しかし、自ら監督した初めてのミュージカル映画である本作では意外にも――あるいはミュージカルに精通するがゆえなのか――、独自のアプローチで勝負を仕掛けた。主人公のエヴァンをはじめとする登場人物たちの心理に、舞台版以上に深くフォーカスしようと試みたのだ。

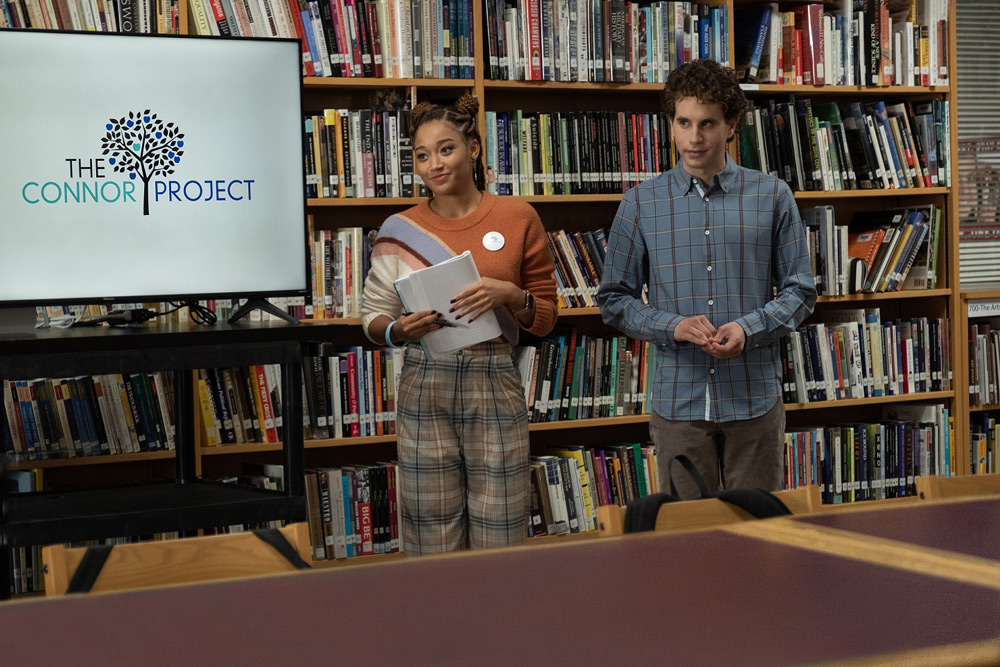

『ディア・エヴァン・ハンセン』© 2021 Universal Studios. All Rights Reserved.

原作者のレヴェンソンも、チョボスキーの目論みに乗る形で、自らの代表作を大幅に書き換えるという挑戦に出た。そもそも舞台版は途中で休憩が入る2幕構成であり、必然的に物語には空白が生まれるのだが、映画版はこの空白を消去する形で、より連続性の強い物語に改められている。これは舞台作品の映画化でなかなかクリアされない課題のひとつ(近年もっとも優れた映画化の例である『イン・ザ・ハイツ』でさえも完全には消化できていなかった)と言えるだけに、原作者自らの脚色術には目を見張るものがある。

レヴェンソンによる映画版の脚本は、その他にも、人物造形に複雑さを加える、人物同士の関係性にも変化を与えるといった方法で、よりチョボスキー作品らしい方向性に舵を切った。これはあくまでもマニア向けの楽しみ方だが、舞台版の戯曲と比較すれば、特定の台詞を受け持つ人物が変更されていたり、エヴァンの行動が一部カットされていたりと、細部にわたる改変が物語に厚みを与えていることがわかる。

舞台版に続いてエヴァン役を演じたベン・プラットは、圧巻の歌唱はもちろん、チョボスキーのアプローチにも丁寧に応え、台詞や表情による表現力の豊かさを改めて証明。また、特筆すべきはゾーイ役のケイトリン・デヴァーで、問題だらけの兄を失ったことへの葛藤をシリアスに演じつつも、『ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー』(19)に見られたコミカルな魅力を垣間見せる。コナー役のコルトン・ライアンは、物語のキーパーソンとして、少ない出番ながら、その危うさと真摯さをスクリーンににじませた。