2022.09.21

あらすじ③

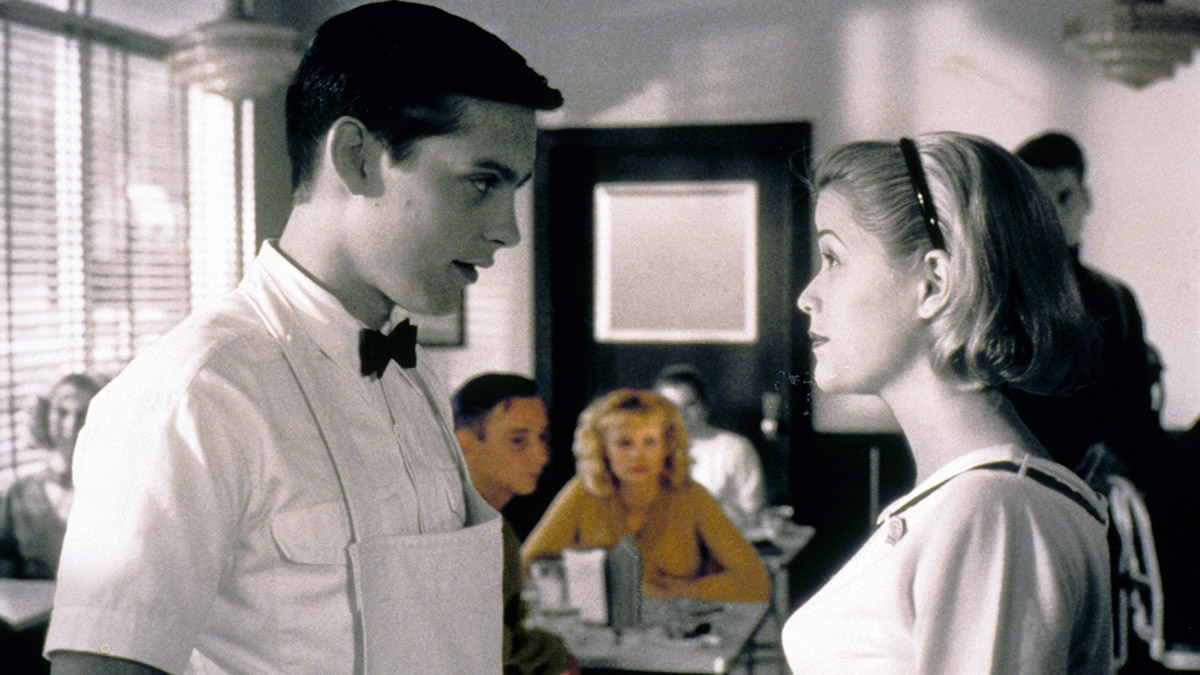

一方で、日中は家族の帰宅を待つだけの主婦たちが、トランプのブリッジをやりながらオシャベリにいそしんでいた。彼女たちの話題は、町の至る所に色が出現していることだった(この時ベティの手札はすべて赤いハートになっている)。

ベティはその疑問をメアリー・スーに問うが、彼女の言うセックスという言葉は初耳だった。メアリー・スーは丁寧に説明したが、夫のジョージ(ウィリアム・H・メイシー)は興味を持ってくれそうにない。そこでメアリー・スーは、マスターベーションの方法を教える。浴室で試したベティは絶頂を迎え、その瞬間に庭の木が激しく(カラーで)燃え上がる。

慌てたバッドは消防署に駆け込むが、消防士たちは火事を知らないため、動こうとすらしない。そこで「猫が木から降りられなくなった」とウソをつき、とりあえず消防車を出動させ、自分でホースを持って消火した。この活動により、バッドは町長(J・T・ウォルシュ)から栄誉賞を授与され、一躍プレザントヴィルの英雄となった。そして、クラスメイトのマーガレット(マーリー・シェルトン)から手作りクッキーをプレゼントされる。それは本来のドラマでは、ホワイティ(デイビッド・トム)という男子に渡されるべきものだった。

モノクロとカラーの共存

カラーフィルムが開発されてからも、人為的な着色を試みた映画は少なくない。日本ではパートカラーと言い、アメリカではFilms partially in color と呼ぶようだ。ただし今回の『カラー・オブ・ハート』や、『シンドラーのリスト』(93)の「赤いコートの少女」のように、画面の一部だけカラーになっている作品と、川島雄三監督の『雁の寺』(62)やタルコフスキー監督の『惑星ソラリス』(72)のように、ショット別にカラーとモノクロが混在している作品の両方が含まれる。だからここでは、「画面の一部だけカラー」という作品を紹介する。

例えば、ロジェ・ヴァディム監督の『血とバラ』(60)(*3)では、ジョージア(エルザ・マルティネッリ)が見る夢のシークエンスで画面がモノクロになり、カーミラ(アネット・ヴァディム)のドレスに流れる血や、外科医の手袋などがオプチカル・プリンターで赤く着色される。また門の外の風景だけがカラーになっている場面もある。

Blood and Roses [Et mourir de plaisir] (1960) by Roger Vadim, Clip: Carmilla's dream sequence...

邦画では、松竹の『笛吹川』(60)において、極めて実験的な着色が試みられている。戦国時代を生きる貧農一族を描いた作品ながら、まるでポップアートのような毒々しい原色で、絵巻物の“すやり霞”のような絵が、モノクロの重厚な画面に重ねられている。被写体の前後関係や、カメラの動きなどもまったく無視し、人の顔を青・ピンク・緑にするなど、内容にまったくマッチしていない。製作・脚本・監督を木下惠介が兼任していることから、公開当時は彼を非難する声も多かった。ただ、監督自身はこの着色には反対していたそうで、松竹が独断で行ったというのが真相らしい。

黒澤明監督作品では、『天国と地獄』(63)のピンク色の煙が有名だが、その前作の『椿三十郎』(62)においても、椿の花だけを赤く着色する計画があった。一応、東宝特殊技術課で検討はされたようだが、技術的な問題や、演出上の矛盾点なども持ち上がってしまい、この計画は中止されている。

その『天国と地獄』にインスパイアされたと言われているのが、フランシス・フォード・コッポラ監督の『ランブルフィッシュ』(83)である。この作品では、モノクロ画面の中で熱帯魚のランブルフィッシュ(ベタ)だけが、カラーで泳いでいる場面が登場する。これはオプチカル合成ではなく、魚を見ている人物(マット・ディロンとミッキー・ローク)を白黒で撮影し、それをリアプロジェクションする。そしてスクリーンの前に本物の水槽を置き、カラーフィルムで撮影するという方法が採られた。

Rumble Fish color

ただしゲイリー・ロスに直接ヒントを与えたのは、81年の米国向けソニー・ウォークマンのCMではないだろうか。モノクロの世界に住む人々が、ウォークマンで音楽を聴いた途端、カラーに変わってしまう。そしてウォークマンを聴いているカラーの人々と、聴いていない白黒の人々によって、世界が二分されてしまうというものだ。これはコンセプトからして、『カラー・オブ・ハート』に共通するものがある。

Sony Walkman Commercial (1981)

(*3)この『血とバラ』に大きな影響を受けたのが大林宣彦監督で、複数の作品においてパートカラーの効果を用いている。

【参考文献】

飯塚定雄/松本肇 著:「光線を描き続けてきた男」洋泉社(2016)

後編につづく

1982年に日本初のCGプロダクションJCGLのディレクター。EXPO'90富士通パビリオンのIMAXドーム3D映像『ユニバース2~太陽の響~』のヘッドデザイナーなどを経てフリーの映像クリエーター。NHKスペシャル『生命・40億年はるかな旅』(94)でエミー賞受賞。VFX、CG、3D映画、アートアニメ、展示映像などを専門とする映像ジャーナリストでもあり、映画雑誌、劇場パンフ、WEBなどに多数寄稿。デジタルハリウッド大学客員教授の他、早稲田大理工学部、女子美術大学専攻科、東京藝大大学院アニメーション専攻、日本電子専門学校などで非常勤講師。

(c)Photofest / Getty Images