2025.03.25

サルの容貌になっても生じない違和感

ここまで書いて、『BETTER MAN/ベター・マン』最大の特徴に触れていないことに気づく。それは……主人公ロビー・ウィリアムスが最初から最後までサル(チンパンジー)の姿をしていること。オープニングの少年時代からロビーは人間の服を着たサルとして映像化され、しかも周囲は通常の人間のまま。何も知らずに観たら明らかに違和感とインパクトがもたらされ、本作のレビューでもこの点から導入するのが必然だろう。しかしあえてそうしなかったのは、この特殊な映像表現が、いい意味で“インパクトとならない”からだ。ロビーがサルの外見でいることをナチュラルに感じさせる。それこそが作品の肝であり、目的でもある。

その目的は冒頭であっさり達成される。子供時代のロビーが、テレビに映るフランク・シナトラに合わせ、父親と一緒に「マイ・ウェイ」を熱唱するシーンから、そこにいるのは“サル”ではなく、“周囲とはちょっと違う個性の子供”として、映画を観るわれわれにアピールする。シナトラに夢中になる目の表情、ソファの上で肉体を精一杯動かすパフォーマンスに、これが主人公のありのままの姿だと受け止める人は多いだろう。まさに映画のマジックと言える。これはもともとロビー・ウィリアムスの「自分はサルのように踊っている」という告白から生まれた映像表現。ロビー自身がいわゆる“サル顔”系というのもあるが、他人とは違う多様性が何かと話題になる時代の風潮も、この手法の成功を後押しした気がする。

この特殊な映像のプロセスでは、ロビー本人の曲のパフォーマンス、表情などをモーションキャプチャーしたうえで、子供時代を男女2人の俳優、成長してからを別の俳優(ジョンノ・デイヴィス)に演じてもらい、CGIによってサルの外見への変換がなされた。アカデミー賞でも視覚効果賞にノミネートされたように、技術的に超高度なのはもちろんのこと、年代による変化がスムーズに表現されたと感じる。もしロビー・ウィリアムス自身が演じていたら若い時代は特殊メイクに頼ることとなり、現在の彼の顔との違和感が際立っただろうし、別の俳優が生身で演じたとしても本人とどこまで似ているかが評価の基準となる。サルへの変換は開き直った表現のようで、じつは的確だったのである。

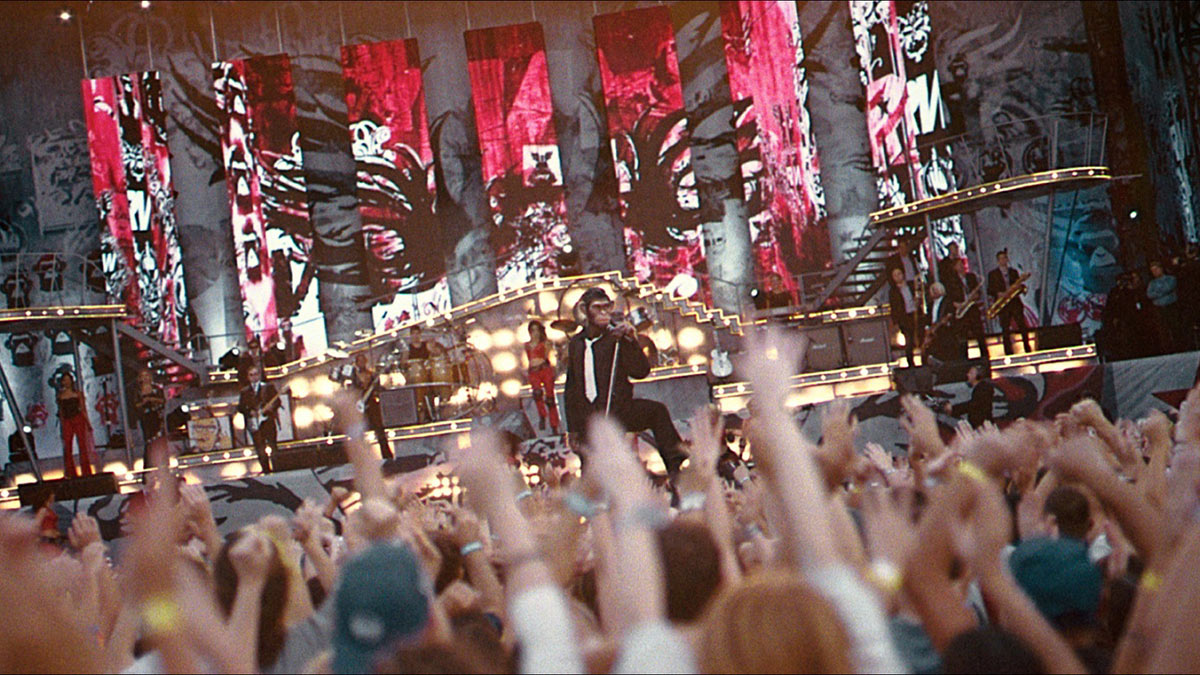

『BETTER MAN/ベター・マン』©2024 PARAMOUNT PICTURES. All rights reserved.

この特殊映像は、監督のマイケル・グレイシーがロビーとの間に築いた信頼関係の賜物であるが、そこにはグレイシーの前作での反省と後悔が見てとれる。彼の前作といえば、日本でも大ヒットした『グレイテスト・ショーマン』(17)。興行的な成功を収め、ミュージカル場面の演出は多くの人に愛された同作だが、主人公であるP・T・バーナムのドラマを奥深く描き切れたどうかは微妙だった。その点でグレイシーはスタジオ側との折衝が難しかったことを残念がっているとされ、次の作品では是が非でも“物語を伝える”使命を肝に銘じたと考えられる。

実際に『BETTER MAN/ベター・マン』の後半には、やや物語が膠着状態となり、観ているこちらをもどかしい気分にさせるパートもある。そこをもっとテンポよく切り上げる選択もあったかもしれない。しかしその、やや静かで悲痛な時間の存在が、クライマックスの劇的効果を倍増させるのも事実。終盤にかけて過剰にめまぐるしい見せ場が用意される映画が増えている近年、このような低速の時間も必要なのだと、本作は改めて教えてくれる。そしてそこに、マイケル・グレイシーが『グレイテスト・ショーマン』で果たせなかった思いが込められている。