© PETIT CHAOS - CHALK & CHEESE FILMS - BALDR FILM - LES FILMS FAUVES - ARTE FRANCE CINÉMA - 2024

『私たちが光と想うすべて』現実と幻影の重なる場で、希望へと向かう

2025.07.29

それぞれの問題に直面する女性たち

映像と音響の美しさがまず第一に語られがちであり、ムンバイという都市に捧げられた美しい頌歌、都市映画の新たな傑作として賞賛されるこの映画は(*3)、極右政党とヒンディー至上主義者による学生運動の弾圧を物語の軸のひとつとする『何も知らない夜』に比べれば、審美的性格が強く、政治色の薄いものと思われるかもしれない。しかし、先ほどから述べているムンバイの現実は政治・社会状況と切り離して考えることはできないし、何よりも、この映画の中心となる3人の女性たちが直面している問題は、それぞれインド社会特有の家父長制や宗教状況などと密接に関連している。しばしば言われるとおり、個人的なことは政治的なことなのだ。

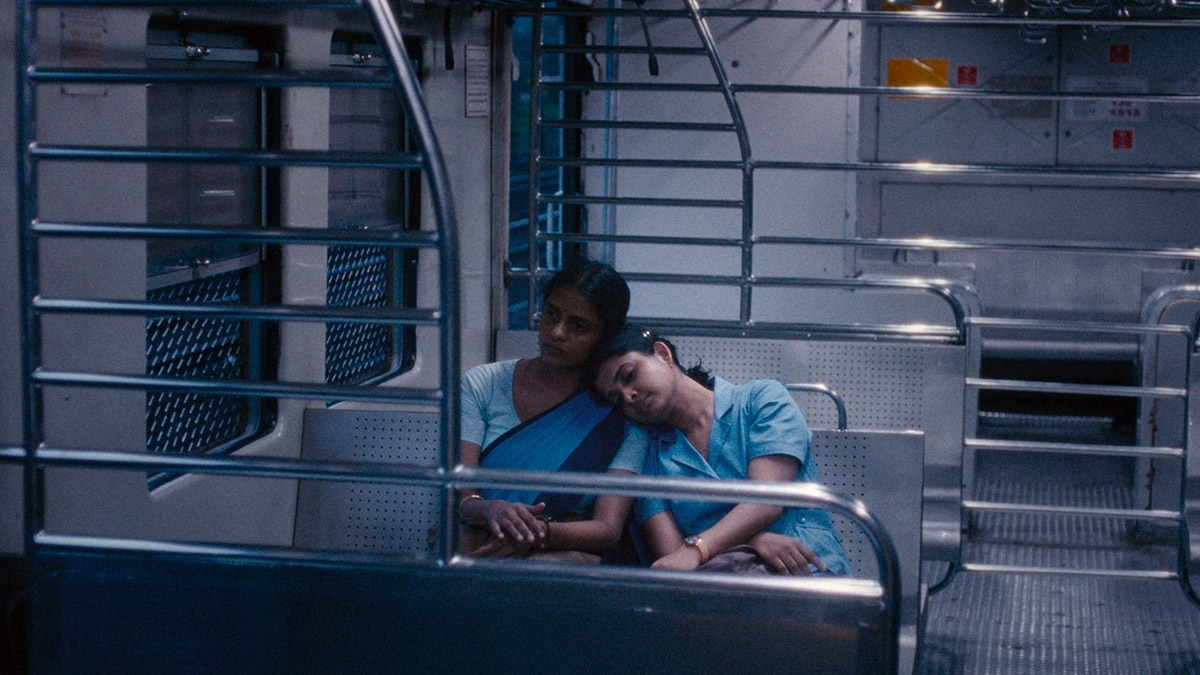

病院の食堂の調理師であるパルヴァティは、夫の死後、居住資格を証明することができず立ち退きを迫られている。若い看護師のアヌは、異教徒であるムスリムの若者(おそらく彼女よりも年下)と恋愛中だが、インド社会には強いイスラム嫌悪が存在しており、また、親からは見合い結婚(親が子どもの結婚相手を決めることは、インドでは現代も普通に行なわれている)を勧められているから、決して故郷に戻ろうとしない。そして、アヌの年上のルームメイトである看護師のプラバは、よく知らない男性と見合い結婚をしたものの、じきに夫はドイツへ出稼ぎに行ってしまい、そのまま連絡が途絶えてしまった。離婚をよしとしない文化のなかで彼女は宙吊り状態になり、感じのよい医師から想いを寄せられても応えることができない。

映画前半で、プラバとアヌの暮らすアパートに、最新型の炊飯器が送られてくる。ドイツ製であることから、夫からの贈り物ではないかとアヌはプラバに言う。差出人の名前もなく、手紙もついていないこの贈り物は、プラバに対する愛の証なのか、それとも一種の「手切れ金」なのか? あるいは夫は炊飯器の象徴するものを、つまりよき家庭人、よき妻であることを彼女に要求しているのか? 夫の意図がわからないまま、夜中にプラバはこの炊飯器をぎゅっと抱えこむ。画面の質感はとてもなまめかしく、プラバのこのジェスチャーは、アヌと恋人とのデートの様子の直後に示されることもあり、まるで愛の行為をしているかのようにも見える(*4)。

『私たちが光と想うすべて』© PETIT CHAOS - CHALK & CHEESE FILMS - BALDR FILM - LES FILMS FAUVES - ARTE FRANCE CINÉMA - 2024

困難でかけがえのない友情

それぞれに個性的なこの3人の女性たちが抱える問題と、3人相互の関係がこの映画の物語を駆動していく。いわゆる「シスターフッド」の物語だと要約されることが多いのだが、実はこの3人が信頼関係を結び、共闘状態に至るのは、傍から見て思われるほど簡単なことではない。インド各地から人が押し寄せるムンバイは――インドは多言語国家だから――たいへんな多言語都市だ。プラバとアヌがマラヤ―ラム語で会話しているのに対し、別の言語を母語としているパルヴァティは、彼女たちとはブロークンのヒンディー語で会話する。人はどうしても同じ言語を母語とする者同士で固まる傾向があるから、言語を超越した友情はインドではそれほど普通ではない、それが女たちの連帯を難しくしているとカパーリヤー監督は言う(*5)。3人の女性が絆を結ぶには、言語の違いをまず乗り越える必要がある。

さらにこの3人は、それぞれまったく別の世代に属している。アヌはおそらく20代だが、プラバは30代か40代だろう。パルヴァティはさらに年長だ。同世代の女性たちと比べてもかなり奔放な性格で、伝統的価値観への反逆児であるアヌに対して、プラバはどうしても批判的になってしまう。しかし映画のなかでたびたび見られるように、彼女たちは互いに対して取ってしまった態度を早いうちに反省し、謝罪して修正する。そうして彼女たちの絆は築き上げられていくのであり、この過程を経て得られるものは、わたしたちが想像する以上にかけがえのない「光」であるだろう。