2025.10.01

U2、マット・デイモンらの協力がもたらしたもの

このドキュメンタリーを特別たらしめている要素の一つに、まるでバトンを繋ぐような製作の経緯がある。企画を立ち上げたネナド・チチン=サイン監督はもともと旧ユーゴスラビア出身(ボスニアはもともと旧ユーゴスラビアの一部だった)で、いつかボスニア紛争と音楽の関係性や、U2がもたらしたものに関する作品を作りたいと構想を練っていた。

そんな中、彼はマット・デイモン&ベン・アフレックの制作会社パール・ストリート・フィルムズがらみの脚本執筆に携わることになり、執筆が完了するタイミングで、マット・デイモンに本作のプロデュースをお願いし、承諾を得ることに成功。その後、チチン=サインは「Fools Rush In: A Memoir」という書籍を通じて先述の活動家ビル・カーターとも知り合い、カーターは本作の原作のみならず、脚本家として関わることになる。

両者の間では、目指すべき作品の方向性およびインスピレーションの源泉として、映画『ライフ・イズ・ビューティフル』(97)のイメージがあったという。すなわち、「人間のおぞましい部分」と「輝かしい最良の部分」を並べて提示するという語り口の手法である(*2)。

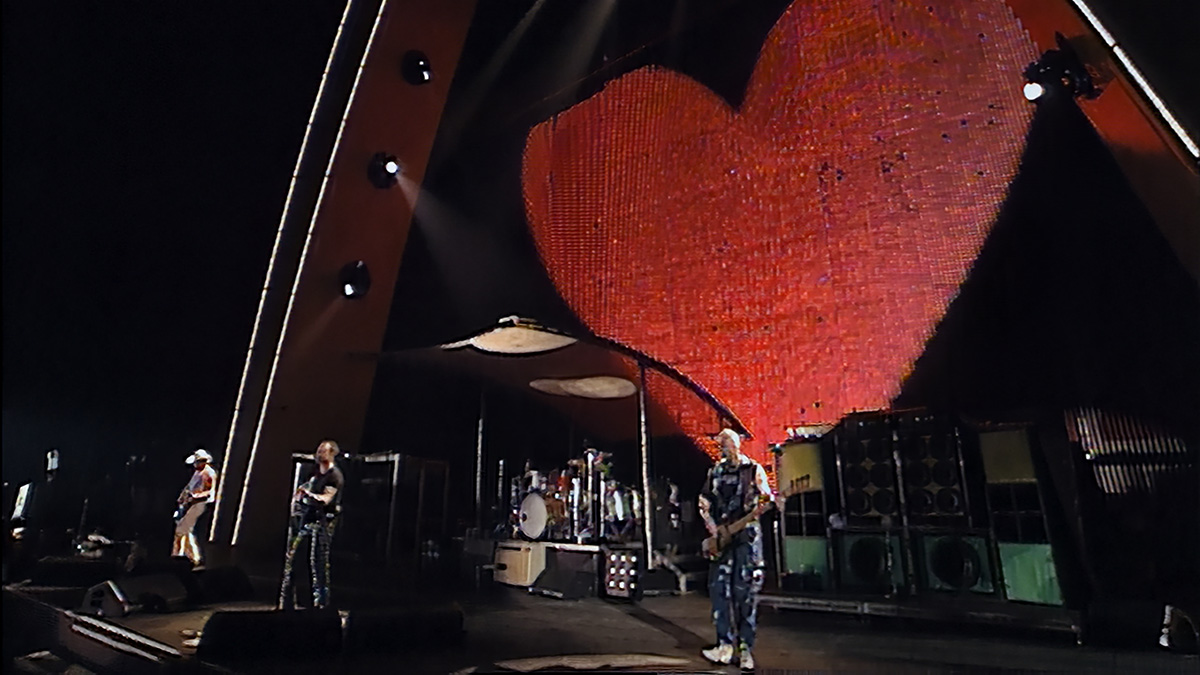

『キス・ザ・フューチャー』©Vesna Andree Zaimovic

そして、ここからはプロデューサーとしてのデイモンが本領を発揮。彼は友人でもあるU2メンバーに「ドキュメンタリー制作のために力を貸してほしい」とアプローチしたのだ。

この時、U2側には一つの懸念があった。本作を自分たちのコンサート・フィルムのようにはしたくなかったし、焦点を当てるべきはあくまでサラエボの人々や音楽の力そのものであり、決してU2がメインになってはならないという思いもあった(*3)。

ただしこういった点はチチン=サイン監督が当初から思い描いていたビジョンともまさに重なるもので、むしろ彼らは理念や方向性をしっかりと共有した上で、共に力強く製作を進めていくことになる。

その過程では、U2側が所蔵するサラエボ公演の未公開映像を映画本編で使用することも許可された。公開されるのは本作が世界初(一部で出回っていたものは観客が撮影したものだという)。これによってもたらされる臨場感および映画としてのダイナミズムは計り知れない。

さらに本作には、数多くの証言者の一人として、ビル・クリントン元大統領や、特派員として現地入りしていたクリスティアン・アマンプールなども出演する。恐らくこの顔ぶれもマット・デイモンらの尽力なくして得られなかったものだろう。彼が理想に掲げる、人々を魅了し、挑戦的で、情報に富み、インスパイアするという多層的な魅力を持ったドキュメンタリー作品はこうして築かれていったのだ。