Index

スパイスによる幻覚を映像化しようとした男

ドゥニ・ヴィルヌーブ監督作『DUNE/デューン 砂の惑星』がついに公開されたが、『デューン』と言えば個人的に思い浮かぶのは、実現しなかった映画化企画の経緯とその顛末に迫ったドキュメンタリー『ホドロフスキーのDUNE』である。とにかく強烈な印象を受けて、この作品をきっかけに原作を読み始めたくらいだ。

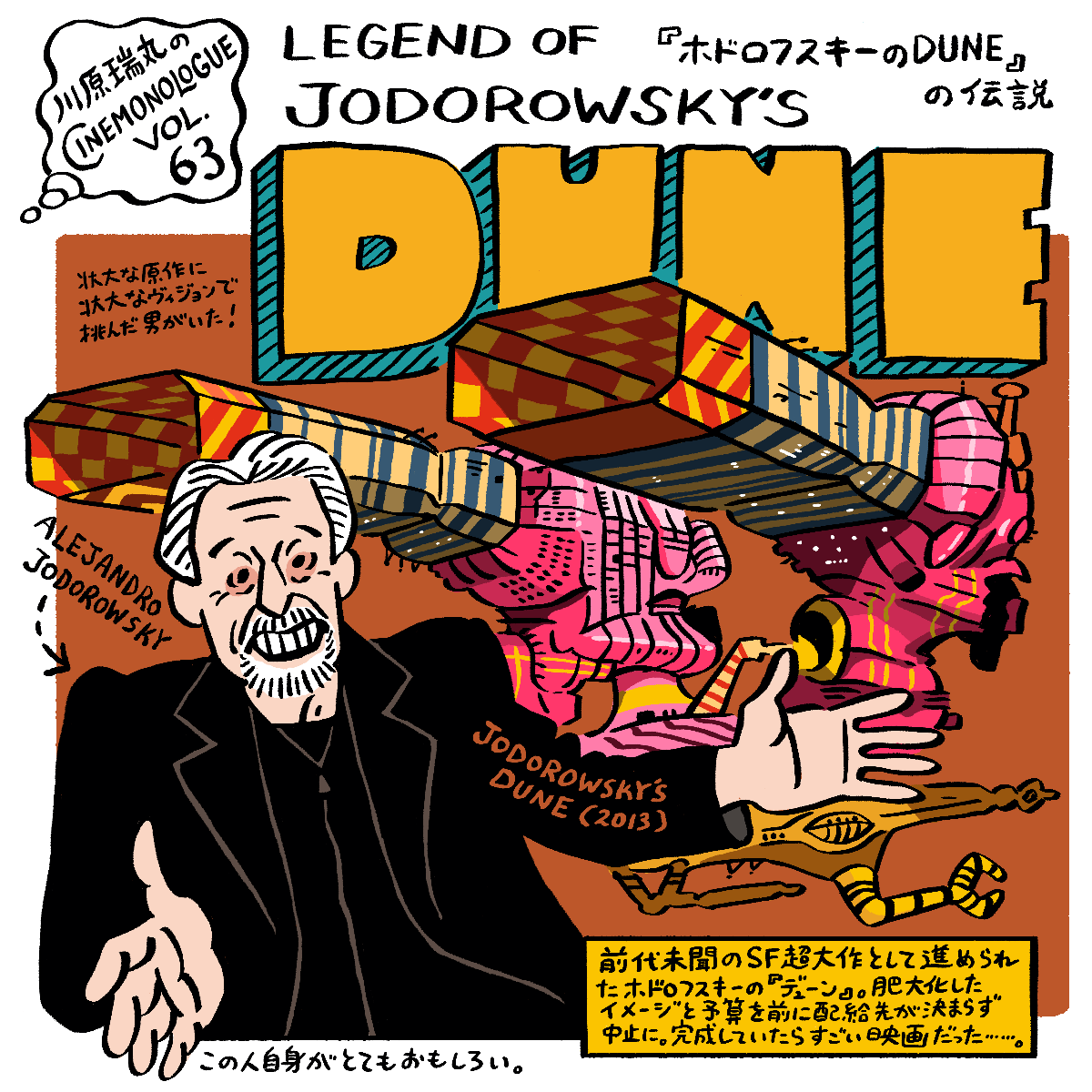

チリ出身のエキセントリックな映画監督アレハンドロ・ホドロフスキーが、フランク・ハーバートの小説「デューン/砂の惑星」の映画化に着手、前代未聞のSF超大作として企画が進むも、そのうちに肥大化しきってしまった膨大なイメージと莫大な予算を前に映画会社が決まらず、最終的に中止となる経緯やその影響が、ホドロフスキー本人やプロデューサーのミシェル・セドゥをはじめ関係者たち、後続の映画作家や評論家たちによって語られる。

中止となった企画の全ては、ホドロフスキーとセドゥが映画会社に売り込むために作った巨大な本におさめられている。ほとんどブロックと呼んでいい厚みのその本はこの宇宙にほんの一握りしかない貴重なもの。ちなみにその一冊は近日(2021年11月中旬現在)クリスティーズのオークションにかけられる予定でもある。まさに幻の映画はこの本の中にあり、ドキュメンタリーによれば『ドライヴ』や『ネオン・デーモン』の監督ニコラス・ウィンディング・レフンは、夜通しこの本を見せられながらホドロフスキー本人の語りで内容を聞かされたそうで、自らを「ホドロフスキーの『デューン』を”観た”唯一の人間」と称した。

壮大な世界観や異星文化の克明な描写、細部に渡る設定など、原作の魅力は尽きないし、頓挫したとは言え、その原作同様の壮大さを持って企画された映画の話というだけでも楽しいが、このドキュメンタリーはやはりホドロフスキー本人の語りに引き込まれる。画面いっぱいに動く身振り手振りはもちろん、目をキラキラ(ギラギラとも)させて時折擬音も織り交ぜながら夢中で語る様子など、まるで大好きなものを自慢する少年のようだ。『デューン』の企画のために大勢の仲間たちが彼のもとに集まったわけだが、それだけ彼には人を魅了する力があることが画面からも伝わってくる。往々にして淡々とした調子になりがちなドキュメンタリー作品にあって、全く退屈にならないのは内容のすごさもさることながら、ホドロフスキーのこうした人物にもよるところだろう。

原作の物語の中心にあるのはメランジと呼ばれるスパイス、つまるところ麻薬である。意識を拡張することができるメランジは、寿命の延長や超人的な能力をもたらすほか、宇宙航行のナビゲーションにも必要なものであり、宇宙において重要な資源だが、それを唯一産出できるのが砂漠の惑星アラキス、通称デューンだった。物語はこの惑星の覇権を巡る争いの中で、救世主である主人公が台頭する様を描いていく。

60年代のサイケデリックなドラッグカルチャーとも合致したこの作品、ホドロフスキーはもちろんメランジの効能やその精神世界に注目した。曰く「映像で体験するLSD」を再現しようとさえしたらしいが、その語りからは、この企画がほかの「デューン」映画化企画とは一線を画す、ホドロフスキー個人にとって重要な結びつきを持つものだったことが窺え、それゆえにその顛末が彼の無念さを感じさせもする。