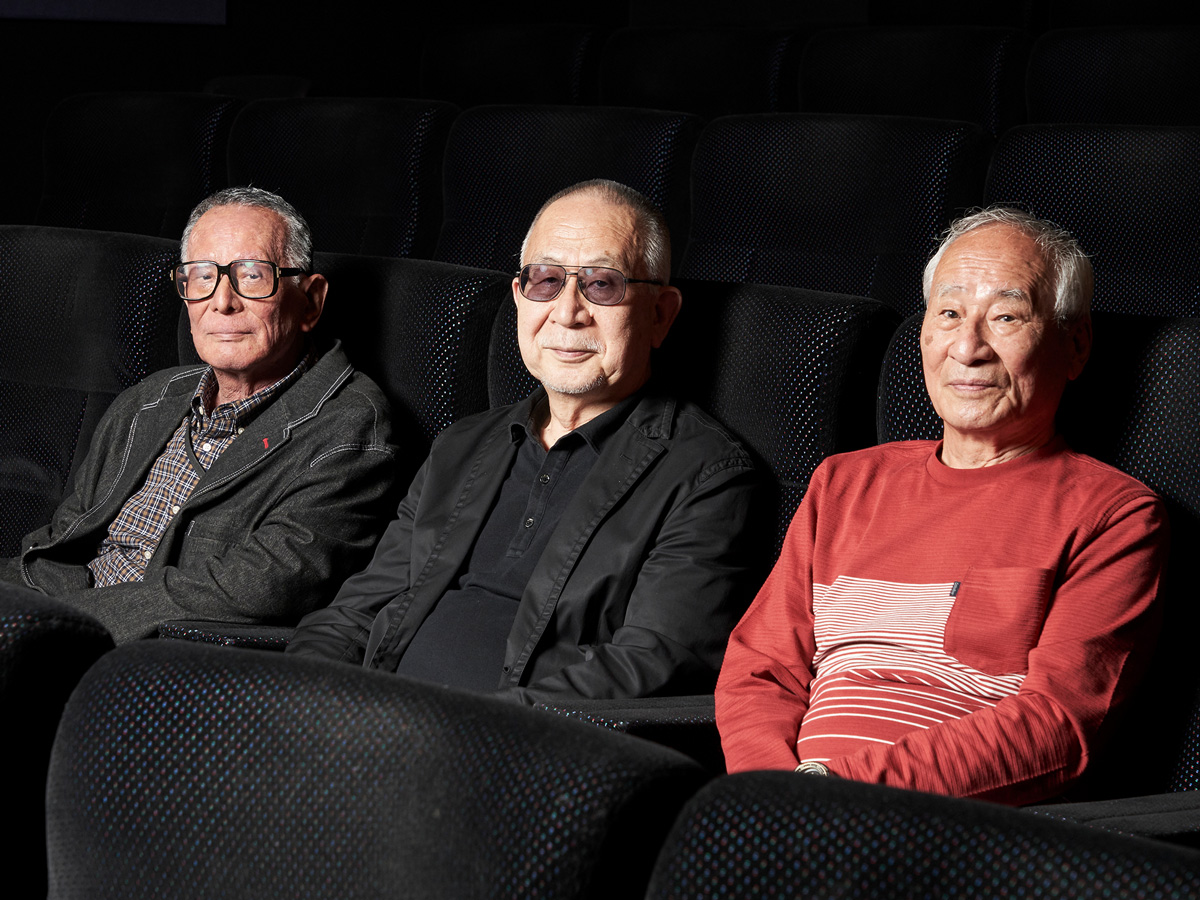

『峠 最後のサムライ』画面向かって左から編集:阿賀英登、監督:小泉堯史、撮影:上田正治

『峠 最後のサムライ』監督:小泉堯史 × 撮影:上田正治 × 編集:阿賀英登 写すものをきちんと作る【Director’s Interview Vol.218】

討論なしで決まる強み

Q:小道具は探してくるものですが、撮影場所に関しては今の日本で当時の風景は無いことも多く、探すことはかなり困難だと思います。今回はお城の門や調練場、合戦のシーンなどもありましたが、そのような場所はどうやって決めているのでしょうか。

小泉:皆の共通認識がないとなかなか決まらないものですね。例えば合戦場の川があって、その手前にどうしても調練場というのを作りたい。川は川、調練場は調練場と分ければ別の場所でも撮れたかもしれませんが、一つの画として撮りたいとなると一から作る必要がある。調練場を撮影した場所は元々は畑だったんです。それを地元の人に交渉してその畑をならして調練場にしました。

その場所を選んだときに、撮影部はここだったらこういう画が撮れる、美術部はこうセットを組めると、そういったお互いの合意があって初めて決まる。でもそれを討論しなくてもスムーズに決まっていくのが、これまで一緒にやってきた組の強みだよね。それと同時にその場所を活かしてくれる。この場所だったらこうすればもっと良いんじゃないかと、活かし方を知っている。そこもやっぱり強みです。

Q:そんな大規模場なロケ場所が、討論せずに決まることがすごいですね。

小泉:それが討論しなくても決まるんですよ(笑)。

上田:そりゃあ昨日今日、会った仲じゃないからね(笑)。

小泉:「上田さん、ここいいね」て言ったら、上田さんが「ここでいいんじゃない」ってなって、それでもう決まりですよ(笑)。

上田:今映画を撮ってる人たちには、そういう経験がないんですよ。いつも言ってるんだけど、今の連中は真っ暗だと撮れないんですよ。今はどこ行ったって街は明るいんだから、ライトを使わないで撮れちゃう。そんな撮影ばっかり。あんなのは撮影じゃなくてただ写しているだけ。それで映画が出来たと思ってるんだから、どうしようもないよね。

現場で怒る人もういなくなっちゃったしね。だから俺なんかは目立つんですよ。怒ってるから。この現場でも毎日怒ってたよ。でも今は怒ったらクビになっちゃうからね。俺は現場で何もしないやつに言うんであってね。別にいじめているわけじゃない。だから怒りますよ。蹴飛ばしたりはしないけどね(笑)。

『峠 最後のサムライ』©2020「峠 最後のサムライ」製作委員会

小泉:現場というのは、俳優さんがその時代の人になって自然に演技できるのが一番いいわけですよ。だけど自然に演技をすることって難しくてね。作為的なことばっかりやるじゃないですか。そういうときはリハーサルを何回もやるんですが、それは余計なものを落とすためのリハーサルなんです。素に戻すというか、その演じる人物をきちんと掴んで欲しいということなんです。ところが今は変なことやるのが自分の個性みたいな感じになっている。それは個性でもなんでもなくて癖みたいなもので、余計なものなんです。役所さんなんかはその時代の人になって河井継之助という人物をきちんと掴んで、それを自然に演じてくれる。作為のないということは非常に難しいしけれど、それが出来れば最高なんですよ。

黒澤組の場合は、リハーサルを重ねて黒澤さんが何を狙っているか皆感じ取っているわけです。そうやって皆が共通認識を持ってくれていることは、僕にとっても大きな力になっています。それは撮影もそうだし、美術の人たちもそう。だからそういうことが本当はきちんと継承されていけば一番良いのですが、今の映画界ではなかなか継承されない。今はそういうシステムが壊れていて、それが映画を非常に弱いものにしてしまっている。

黒澤さんだって、芸術家と呼ばれる前に職人と呼ばれたいと言っている人でしたから。職人というのは経験ですよ。経験値をどんどん積んで職人になっていくわけですが、今はカメラマンなんてすぐになれちゃう。素人でも撮っている。でもそれは画を作っていることにはならないんです。脚本をしっかり読んで、どう画を作っていくのかが、画面を構成する上で大事なこと。それは人物も背景もそうだし、距離感もそう。映画の場合は横幅は決められているけど、奥行きはいくらでも使えるわけですから。そうやって音も使ったりしながら広がりを作っていくんです。

一方でテレビの場合なんかは、音がフラットでね。家庭でちゃんと聞こえるように全部の音を聞かせるように作る必要がある。だから映画とは根本的に違うものなんですよ。映画を作っている時に「それじゃテレビでは見れない」なんて言われると映画の力はどんどん落ちていってしまう。映画というのは大きな画面で暗い劇場で観るのが基本ですから。でもその境界線がどんどんなくなってきて、テレビの方が主導権を持ったテレビ的な映画になってくると、それは画面作りも違ってくるし、音の使い方も違ってくる。これは良いことなんて何もないですよ。だからそういうことを大切にしてくれる人たちが育ってくれることが、本当は一番大事なんですけどね。

映画というものが生き続けるためには、最初に言ったように「写すものをいかにきちんと作るか」。それは音もそうです。音は映像に遠近感をもたらしてくれる。遠い人は遠いなりの音がする、近い人は近いなりの音がする。そういうことが基本なんです。

僕らが気にするのは、映画を知ってる人がどう観てくれるかということなんですよ。物事の道理をきちんと知ってる人。それが上田さんをはじめとするスタッフたちであって、そんな人が僕らのスタッフの中にいるわけです。それが大事なんです。映画というのは一つのチームだから、それがきちんとまとまって初めて映画作りというものが出来る。黒澤組と言ったって黒澤さん一人がいるだけではどうしようもなくて、黒澤さんを支えるスタッフがいるわけです。スタッフ一人一人が活きて初めて、黒澤さんの映画も活きてくる。映画の面白さというのはそこにあるんだろうし、それが映画を作る楽しさなんだろうと思いますね。

Q:小泉組はそうやって黒澤組の技術を継承されている皆さんが集まっているわけですが、プロデュース陣や助監督は違う座組みの方が参加されるわけですよね。

小泉:助監督の中でも古い方は『乱』から一緒にやってきている人ですから、他のスタッフと同じ黒澤組ですね。プロデューサーは毎回違うので、僕らのやることを理解して、僕らに合わせてもらわないとしょうがない。僕らがやりたいことを理解してもらうのが大前提です。もちろんお金の問題もあるので100%は無理ですけどね。

僕はこれまで、頼まれて脚本を書いたことはないんです。だからいつも、僕が書いた脚本を渡して「これをやってくれますか?」ということになるんです。それで一緒にやりましょうと言ってくれたら、僕たちの組を受け入れてくれて、そういう体制をつくってもらう。でもそれはなかなか思うようにはいかない。だからスタッフにもいろいろ不満があるんだろうなと思います(笑)。でも今の時代ではしょうがない。それでも何とか工夫して一つの映画を作ってみようという思いが一つに固まるんです。

もちろん潤沢に予算があれば、合戦シーンだって1,500人でも2,000人でもエキストラを呼んだりできるし、馬だって『影武者』(80 監督:黒澤明)のときは200頭もいましたからね。でもそんなことはもう不可能なわけで、それはスタッフも皆知っている。その中でなんとか工夫してやろうと撮ってくれるわけです。そうやって今できるベストなことを少しずつやっていけば、黒澤さんも許してくれるんじゃないかな(笑)。「何やってんだよ!」って怒られないようにしないとね。