2019.12.20

描かれるのは「戦争」ではなく、あくまで「人」

もともと『この世界の片隅に』は、やや変わった運命をたどった映画だった。2015年、当時はまだ珍しかったクラウドファンディングで資金を募り、3,900万円超を獲得。3,374人のサポーターの後押しで、なんとか製作にこぎつけた。

その後もじわじわと支援者が増え、静かに静かに浸透していった「良い映画」だったが、公開されるや異例のロングランヒットを記録。上映劇場は累計400館以上にまで拡大し、累計動員数210万人、興行収入約27億円を叩き出した。キネマ旬報ベスト・テン第1位をはじめ、国内外で多くの賞も獲得。『君の名は。』(16)『シン・ゴジラ』(16)と共に、2016年の代表作として人々の心に刻まれていることだろう。

なぜこのような現象が起こったのか? 様々な見解があるだろうが、やはり口コミの効果が大きい。アニメファンから映画ファンに広がり、一般の人々にまで拡大した絶賛の波――それは『カメラを止めるな!』(17)においても同じ。絶賛評が方々から出た結果、その作品を観ることがステータスと化す――そんな理想的な状況を作ることができたからだろう。

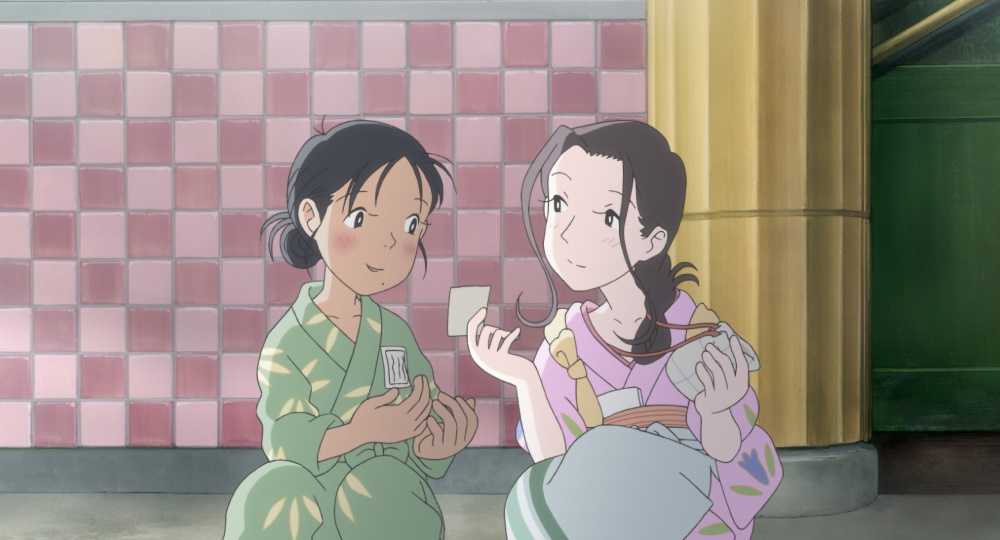

『この世界の(さらにいくつもの)片隅に』(c)2018こうの史代・双葉社/「この世界の片隅に」製作委員会

では、どうして絶賛評が後を絶たなかったのか? それはきっと、「面白い」とか「泣いた」とか「質が高い」とか以上に、「これまでになかった」からなのだと思う。冒頭でも述べたように、『この世界の片隅に』は戦争映画の文脈を崩す作品だ。今までスポットが当たらなかった、或いは副次的に描かれることの多かった「名もなき人々」の戦時下生活を主軸に据え、戦争を生活に直結していたものとして提示している。

日常をベースに戦争を描くアニメといえば『火垂るの墓』(88)が挙げられるが、あちらは戦争の悲惨さ・エグ味というものが前面に押し出されており、描かれる内容も壮絶だ。または、放射能で老夫婦が衰弱していく『風が吹くとき』(86)だろうか。こちらも日常生活をベースにしているが、戦争の愚かさを伝えるための逆説的な手段である。『この世界の片隅に』『この世界の(さらにいくつもの)片隅に』は、戦争を描くための映画ではない。人を描くための映画だ。

すずという魅力的な人物を描くことが主軸で、あくまで戦争はサブ的なもの。というよりも、この映画で描かれる「戦争」はすずの目を通したものであり、現代の私たちが持っている「戦争」のパブリックイメージのトレースとはまるで違う。

例えば空中戦のシーンでは、そのカラフルな美しさに「ウチが今、絵の具を持っていれば……ってなんてことを言ってるんやろ」とすずはつぶやく。今の感覚で言えば不謹慎だが、あの当時、あの瞬間あの光景を観たら、人はどう思っただろうか。すずのように、美を感じてしまった人もいたのではないだろうか。

または、空襲の合間に、広島の人々が花見をして気晴らしをしていたことを、私たちは本作を観る以前に知っていただろうか。口紅を塗り、「空襲で焼け死んだら、顔がきれいな人から早く埋葬してくれるらしいよ」とほほ笑むリン。その優しさを、どう受け止めればいいのだろうか。是も非もなく、日常の延長線上に戦争があった時代。そこで生きる人々を批評的な視線を排除して、徹底的に生々しく描いた作品はおよそ他には見当たらない。