2019.12.20

今観ると衝撃的、だが当時は「普通」だった死生観

戦中の「生活」を描く、ということ。諸説あるが、日本における「戦中」とは1941年(昭和16年)から、1945年(昭和20年)。『この世界の片隅に』『この世界の(さらにいくつもの)片隅に』はその真っただ中である1944年(昭和19年)以降が主な舞台になっている。

例えば実録ものの映画は、どうしても「事件」を主軸に起きがちだ。クリント・イーストウッド監督の作品群も事件が前提にあったうえで、関係者に人物像を深く掘り下げていくスタイルをとっているし、観る側の意識や興味も「あの事件の裏ではどんなことがあったのか?」「関係者たちはどんな人物なのか?」といった部分にある。それは戦争を描く映画でも同じだ。本作も実録ものの側面はあるが、ただ考えてみれば、人間の営みがあったうえで戦争が生じたのだし、戦中の数年間、痛ましい事件は頻発していたにせよ、生活は基盤として確かにそこにあったのだ。

『この世界の(さらにいくつもの)片隅に』の構造と共通した部分がありそうなのは、カンヌ国際映画祭でパルム・ドールと監督賞を同時受賞したガス・ヴァン・サント監督の『エレファント』(03)だろうか。一見高校生たちの退屈な生活を無機質に見つめたようでいて、その多くが銃乱射事件で奪われた命なのだと気づかされる強烈な展開。ただし、ここで描かれる学生たちは自らの死を予想すらしていなかったわけで、本作は、(劇中でそう描かれないにせよ)より悲劇的だ。

劇中ですずがつぶやく「戦争はいつ起こるんやろうねぇ」という台詞の禍々しさは、当時と今の、死が持つ意味の違いを強烈に意識させる。うららかな陽気の中、家事の合間にこれをふっと思うこと。つまり、この生活はいずれ戦争に突入すると「知っている」ということ。だが同時に、抑圧された日々の中で貧しくも穏やかな幸せを感じているという事実。死と生が同列とは言わないまでも、両者がすぐ近くにある“感覚”は、やはり本作の衝撃的な部分と言わざるを得ない。

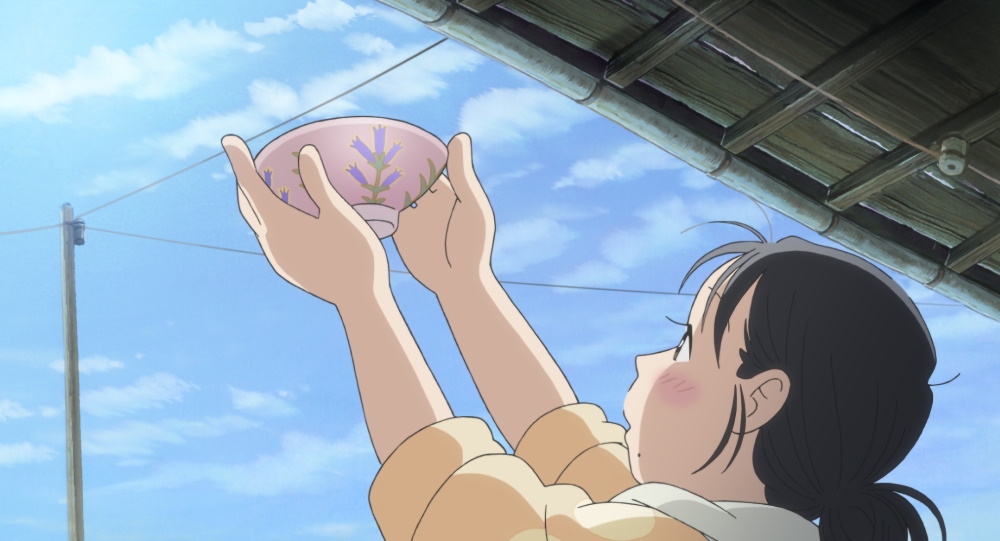

『この世界の(さらにいくつもの)片隅に』(c)2018こうの史代・双葉社/「この世界の片隅に」製作委員会

2016年、多くの人々が『この世界の片隅に』によって戦争に対する認識を改めただろうし(それは戦争の肯定や否定といった次元ではなく、戦争というものが当時の一般の人々にどう映っていたのかという視点の部分において)、大変な時代、困難な時代だということは重々承知のうえで、その時代にしかなかった大切なことを「学んだ」のではないだろうか。

人が人を想う気持ち、誰かを思いやり、気遣い、偲び、また日常の緩やかな幸せを尊ぶ意識。『この世界の片隅に』は、多くの発見に満ちた映画だった。そしてそれは『この世界の(さらにいくつもの)片隅に』で心情描写が細分化されたことで、より強化されている。

この映画の最大の魅力は、きっと、「生きる」ことそのものの気高さや美しさだろう。生きていれば、時代に不満は感じる。どうしようもなく理不尽な思いもするし、嫌な目にも遭う。ただ我々も、すずたちも等しく、生まれた時代を生きるしかない。であればできるだけ、笑顔を絶やさずに過ごそうとするものだ。本作はそんな「心理の真理」を、優しく穏やかに、残酷から目をそらさずに描いている。

我々がすずというキャラクターに恋をしてしまうほど惹かれるのは、彼女がスクリーンの中で確かに1人の「生身の人間」として描かれているからだ。そこに、神の目や手で作り上げられた「被害者」といった作為的な精神は存在しない。当時、本当に生きていた人を切り取って映し出しているようだ。

全く新しい戦争の描き方、丁寧すぎるほど繊細な人物の掘り下げ。この2つが組み合わさった『この世界の片隅に』がここまで話題を集めたのは、当然なのかもしれない。戦争を知らない世代が絶対に行きたくないと思っていた暗黒時代に、確かにあった、今と変わらない「光」を見せつけられたのだから。たとえその想いが変わらなくとも、受け止め方は本作の前後で大きく変わったはずだ。