2020.06.22

今も色あせない魅力

そして、製作から30年以上が経過したが、この映画の成功はキャストに支えられていたと思う。役者としてのウェイツの代表作となっているし、ベニーニは『ライフ・イズ・ビューティフル』でオスカー男優となる前にすでにジャームッシュによって発見されていた。また、ルーリーは、その後、病気をわずらい、今は画家となったが、そんな彼がミュージシャン&俳優として最も輝いていた頃の貴重な記録でもある(蛇足ながら、80年代後半に築地本願寺で目撃したラウンジ・リザーズのライブでのルーリーのパワフルな演奏は今も忘れることができない)。

実は初めて見た時、この映画の本当のツボが今ひとつ分からず、少し戸惑ったが、一度、映画のリズムに乗ってしまうと、何かクセになる魅力を秘めた作品に思える。

ジャームッシュは脚本を執筆する時、物語を先に作るのではなく、会話やディテールといった部分を考え、そうした要素を優先することでキャラクターをふくらませ、最後に物語を作り上げていくという(普通の脚本とは逆の方法で書かれている)。

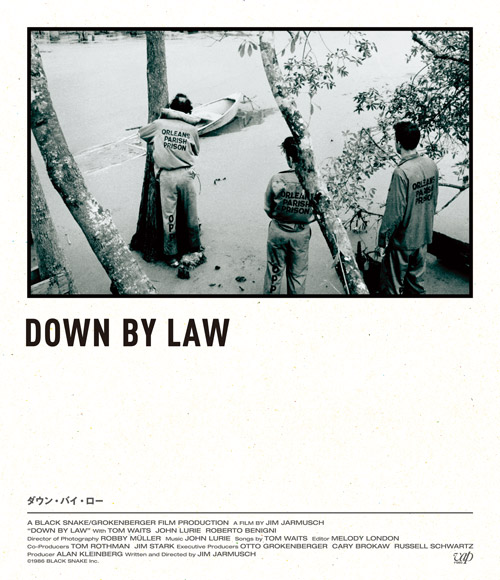

『ダウン・バイ・ロー』(c)1986 BLACK SNAKE Inc.

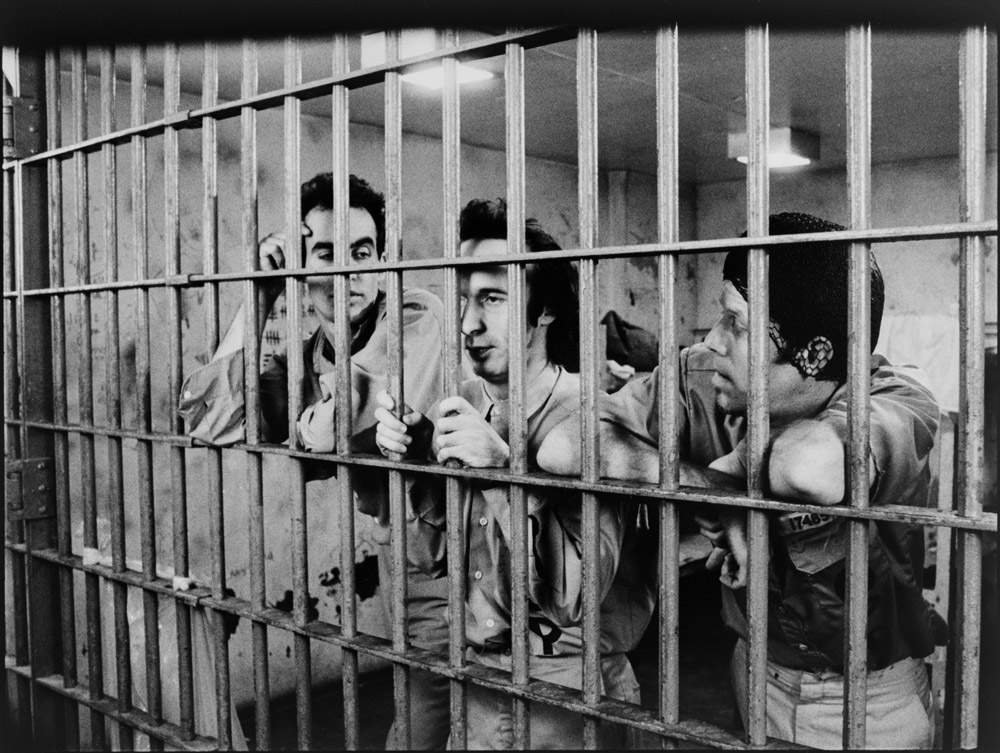

この映画では、3人の見知らぬ男たちのどこかすれ違う関係が、見る人間の笑いを誘う。ふだんはDJという喋ることを仕事にしているザックはほとんど喋らず、すねた態度を見せる。そして、クールな態度を崩さないポン引きのジャックと反目しあっている。ふたりの間にいるのが、英語がうまく話せないロベルトで、無邪気な笑顔を振りまきつつも、どこかズレた答えで、ふたりを戸惑わせる。

3人の監獄でのやりとりは、テレビのバラエティショーでのスケッチにも見えるが、とにかく、演じる3人の個性が独特で、次に何が飛び出すのか分からないスリルがある。そして、「人って、こういうところあるな」と笑って見ながら、そのやりとりに引き込まれていく。

3人とも、けっして世界の中心にいる人物ではなく、かなりはずれたところを歩いている。でも、その愚かさも含めて、最後は愛すべき人物に思えてくる。

ちなみに「ダウン・バイ・ロー」はストリートの俗語で、「とても親しい関係」という意味らしいが、この映画の人物たちは、一緒にいても、いつも少しだけ、ずれている。強い絆もなければ、裏切りもない。そんな不思議な関係が成立していくが、後半、ベニーニ扮する人物が、イタリア出身の食堂のオーナーと恋に落ちると、映画全体が幸せな雰囲気に包まれる(恋人たちが踊る場面で流れる印象的な曲はイルマ・トーマスの「イッツ・レイニング」。恋人役を演じるニコレッタ・ブラスキは、今ではベニーニの長年のパートナーとして知られている)。

主演しているミュージシャン自身が歌(ウェイツ)や音楽(ルーリー)を担当することで、演技と音楽に違和感がなく、映画全体が1枚のアルバム(それもアナログ盤)のように思える。そして、エンドクレジットが出ると、もう一度、アルバムに針を落としたくなる……。

文:大森さわこ

映画ジャーナリスト。著書に「ロスト・シネマ」(河出書房新社)他、訳書に「ウディ」(D・エヴァニアー著、キネマ旬報社)他。雑誌は「週刊女性」、「ミュージック・マガジン」、「キネマ旬報」等に寄稿。ウエブ連載をもとにした取材本、「ミニシアター再訪」も刊行予定。

『ダウン・バイ・ロー』

Blu-ray&DVD 発売中

発売元:バップ

(c)1986 BLACK SNAKE Inc.