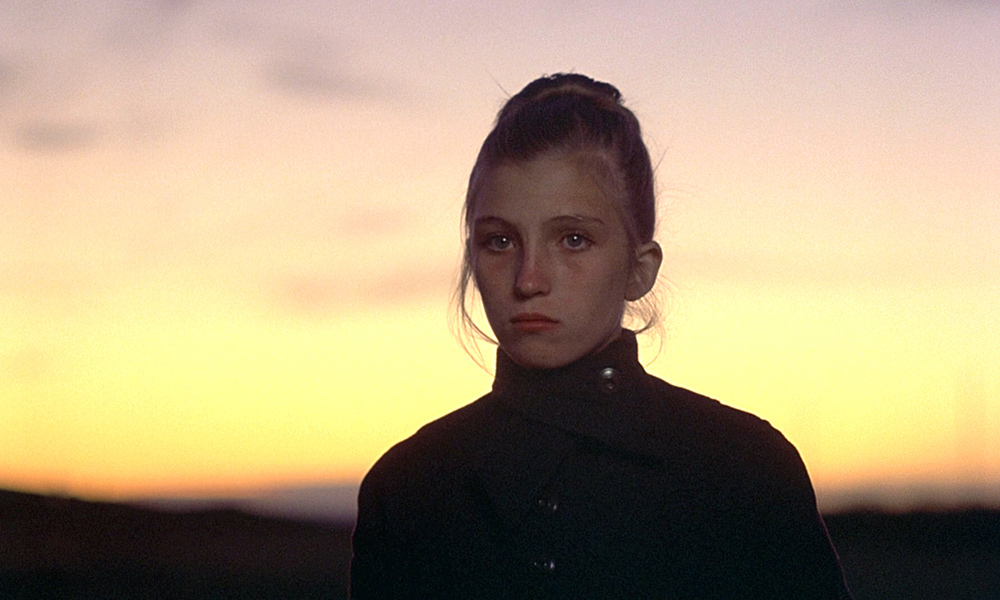

“新しい女”としてのポートレート

『天国の日々』は光に魅せられた者が、光によって追放されていく映画だ。この映画の登場人物たちは、光の中に新たな人生を築く方法を発見する。チャックはアビーに恋をすることで“生き返る”ことができた。ビルはチャックの財産を奪い、“天国の日々”が始まる夢を見た。命を取り戻すような希望、目覚め。しかし人生の築き方、幸せの築き方に方程式はない。ビルとチャックは、希望の大きさに対する自分たちの無力さを知る。

アビーがチャックに好意をもつことが想定外だったように、あらゆる計画は予期せぬ方向に進んでいく。4人の“天国の日々”は、ゆっくりと確実に破綻していく。歯車が狂っていく。イナゴの襲来。広大な畑が炎に包まれる。燃え盛る炎は広がることをやめてくれない。炎は生き物のように、こちらに迫ってくる。黙示録的な風景。あまりにも驚異的な映像だ。人間は炎=光をコントロールすることができなくなる。すべての登場人物がエデン=楽園を追放される。

楽園を追放されたビルとアビーとリンダは、ボートに乗って川を下っていく。リンダは川の岸辺に様々な人影を発見していく。ボートに乗る3人を無言で見つめる人、狩猟銃を抱えている人、焚き火を囲む人たち。過ぎ去っていくアメリカの風景。流れる景色にリンダがコメントを加えていくこのシーンは、映画の冒頭でスライドショーのように映し出されたセピア色の写真群と符合している。そして『天国の日々』はリンダの物語として昇華されていく。

映画冒頭のセピア色の写真には、アメリカ写真史の初期に活躍した女性カメラマン、フランシス・ベンジャミン・ジョンストンの作品が含まれている。フランシス・ベンジャミン・ジョンストンが1896年に撮った「新しい女としての“セルフポートレート”」には、ペティコートを捲り上げ、右手にタバコ、左手にビールジョッキを持った“新しい女”のスタイルが提示されている。テレンス・マリックが『天国の日々』のリンダに投影させたのは、この“新しい女”のスピリッツではないだろうか。

『天国の日々』© 2025, 1978 BY PARAMOUNT PICTURES ALL RIGHTS RESERVED.

ニューヨークのストリートキッズとして育ったリンダ・マンズは、もし『天国の日々』に出演していなければ、いまごろ路上かお墓の中にいただろう語っている。1979年の貴重なインタビューで、テレンス・マリックは「彼女(リンダ・マンズ)が本当は何者なのか、ほんの少しも把握できていないような気がする」と語っている。デニス・ホッパーは監督作である『アウト・オブ・ブルー』(80)で、リンダ・マンズのキャラクターに合わせ、エルヴィス・プレスリーとジョニー・ロットンを崇拝するパンキッシュな主人公として脚本を書き直している。ハーモニー・コリン監督は衝撃的な長編デビュー作『ガンモ』(97)で、引退状態にあったリンダ・マンズに連絡をとり、一度見たら忘れられないエキセントリックな役を用意している。ハーモニー・コリンはリンダ・マンズについて次のように語っている。「彼女は妖精のようだった」。

光が生まれる地点と消滅する地点を描く『天国の日々』。世界が変わっていく推移そのものを描いたこの歴史的な傑作において、テレンス・マリックはリンダ・マンズという10代の少女に“新しい光”の誕生を託した。“新しい女”のポートレート。光の生まれるところ。新しい世紀の光。この映画において、リンダ・マンズは来るべき時代に向けた光そのものだった。この原稿を2020年に亡くなったリンダ・マンズの妖精のように愉快で野蛮な魂に捧げる。

*1 Paul Maher Jr.編「One Big Soul: An Oral History of Terrence Malick」

*2 デニス・シェファー、ラリー・サルヴァート編 髙間賢治、宮本高晴訳「マスターズ・オブ・ライト」(フィルムアート社)

映画批評。「レオス・カラックス 映画を彷徨うひと」、ユリイカ「ウェス・アンダーソン特集」、リアルサウンド、装苑、otocoto、松本俊夫特集パンフレット等に論評を寄稿。

『天国の日々』を今すぐ予約する

『天国の日々 4K』

全国順次公開中

配給:アンプラグド

© 2025, 1978 BY PARAMOUNT PICTURES ALL RIGHTS RESERVED.