2026.01.29

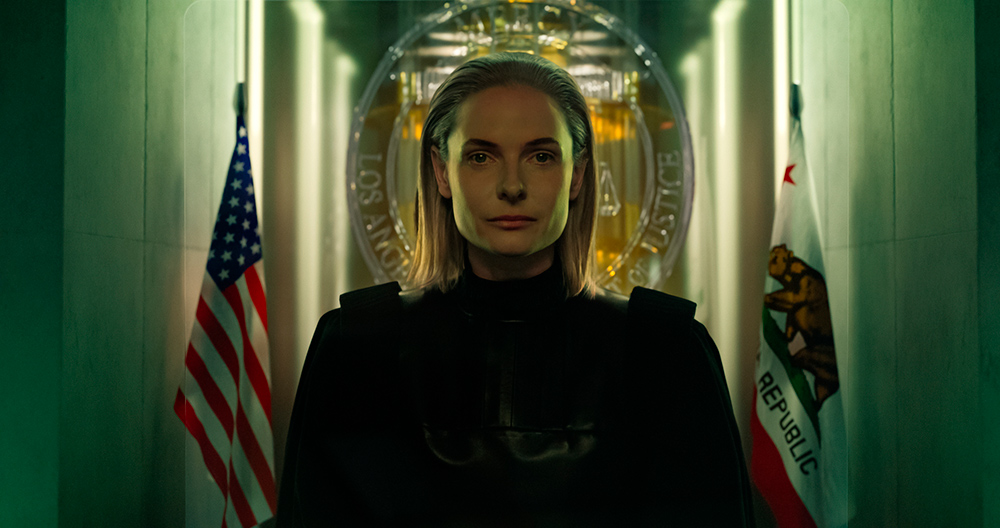

『MERCY/マーシー AI裁判』あらすじ

凶悪犯罪が増加し、厳格な治安統制のためにAIが司法を担うことになった近未来。ある日、敏腕刑事のレイヴンが目を覚ますと、妻殺しの容疑で〈マーシー裁判所〉に拘束されていた。冤罪を主張する彼だったが、覚えているのは事件前の断片的な記憶のみ。自らの無実を証明するには、AIが支配する世界中のデータベースから証拠を集め、さらにはAI裁判官が算出する”有罪率”を規定値まで下げなくてはならない。無罪証明までの〈制限時間は90分〉。さもなくば〈即処刑〉――。

Index

慈悲(マーシー)を内包する、司法というシステム

「逆説的かもしれませんが、テクノロジーには、法を人間味のあるものにし、すべての人にとってより迅速で公平なものにする可能性があります」(*1)

2025年のイベントで、英国のサラ・サックマン裁判所担当大臣は、司法の未来について野心的な展望を語った。その一方で、ジェフリー・ヴォス民事司法長官は、「AIを司法判断に使用できることは明らかだが、大きな問いは、それを何のために使用すべきかだ」(*2)とやや慎重な姿勢を示している。

いずれにせよ、テクノロジーによる司法の変革は急激に進んでいる。英国では、2万5,000ポンド以下の少額民事訴訟を対象としたオンライン解決の仕組みが検討され、メキシコでは、Expertiusというシステムが年金受給資格の有無について裁判官に助言を行っている。休息を必要とせず、膨大なデータを瞬時に処理し、コストも圧倒的に安く済むAIは、もはや「選択肢」ではなく「必然」となりつつある。

しかし、ここには重大な問いが立ちはだかる。 哲学者のジョン・サールは、1980年に提唱した「中国語の部屋」という思考実験において、コンピュータは構文(シンタックス)として0と1の記号操作はできても、その背後にある意味(セマンティクス)を理解しているわけではない、と説いた。

ある閉ざされた部屋の中に、中国語を全く知らない人物がいるとしよう。そこには、「この形の文字が来たら、この形の文字を返せ」という、記号操作のマニュアルが置かれている。 部屋の外から中国語の質問が書かれた紙が差し入れられると、彼はマニュアルに従って記号を選び、回答として送り返す。外部から見れば、部屋の中の人物は中国語を完璧に理解しているように見えるだろう。だが実際には、意味のわからない記号を、ルール通りに並べ替えただけ。

法廷に立つAIもまた、本質的にはこの部屋の住人と変わらない。膨大なデータから「ある単語の次に、統計的にどの単語が来る確率が高いか」を計算し、それらしい言葉を出力しているに留まる。いわば現代のAIとは、数千億パラメータを持つ「限りなく巨大で高速な中国語の部屋」であり、構文(シンタックス)を巧みに操作して意味(セマンティクス)を近似しているに過ぎないのだ。

ここに、司法における決定的なミスマッチがある。法とは厳格なルールであると同時に、時にそれを緩める慈悲=Mercy(マーシー)を内包するシステムだからだ。個別具体的な事情を考慮して刑を減軽する“情状酌量”もまた、司法の重要な機能の一部なのである。

慈悲とは、他者の痛みを理解した上で、あえてルールを曲げる人間的な決断の中にこそ宿る。あらかじめ計算式に組み込まれた減刑アルゴリズムは、慈悲ではなく、単なる手続きだ。どれほど巧みに言葉を操ろうとも、部屋の中にいるAIに、壁の向こう側の痛みは届かない。

映画『MERCY/マーシー AI裁判』(26)が描くのは、まさにこの“計算不可能な領域”を機械に委ねてしまった社会を描く、SFスリラー。効率性と迅速な正義を追求した果てに、我々がたどり着くかもしれない一つの冷徹な終着点を、この映画は容赦なく突きつけてくる。