王道と異端が交錯するロマコメが描いた強烈な“闇”

8歳で世界的な愛されセレブになったドリューは、名優ジョン・バリモアを祖父に持ち、芸能界の名門一族バリモア家の一員としても知られている。しかし父ジョン・ドリュー・バリモアはDVを繰り返して家に寄りつかず、シングルマザーとしてドリューを育てた母は、モデルや子役としてのドリューの仕事が増えるにつれ、自らの女優の夢を諦めてドリューの専属マネージャー的な存在になっていった。

自伝によると、仕事とセレブ生活はドリューにとって現実を忘れる逃げ場所となった。学校には馴染めず、有名人であるという理由でイジメに遭い、太目であることをからかわれ、学業にも集中できず、母との溝は深まるばかりでコンプレックスを増大させていったという。本作の描写は相当にカリカチュアライズされているものの、ジョジーの悲惨な高校時代はドリュー自身の過去の記憶とたやすくリンクしたことだろう。

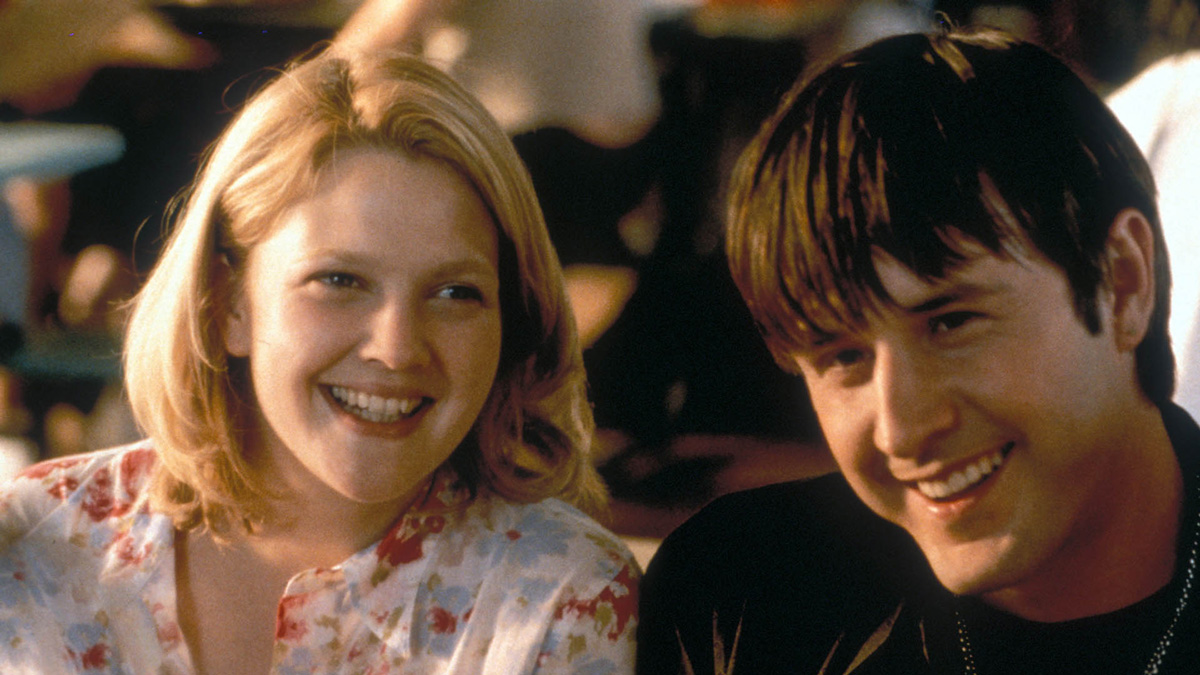

『25年目のキス』(c)Photofest / Getty Images

ドリューは、自らの初プロデュース作として、自らの辛かった時代と真正面から向き合うロマンチックコメディを選んだ。その光と闇の振り幅もすごいが、さらにこの映画は、「決して主人公じゃなかった私たち」という視点から「誰もがロマコメの主人公になれる!」というメッセージを投げかけた。その問いかけが20年経った今も有効であることについては、快哉を叫びたい気持ちと、20年経っても状況が変わらないもどかしさを感じている。つまりは『25年目のキス』は、20年経ってもなお“早すぎた傑作”であり続けているのである。

文: 村山章

1971年生まれ。雑誌、新聞、映画サイトなどに記事を執筆。配信系作品のレビューサイト「ShortCuts」代表。

(c)Photofest / Getty Images