2019.09.22

今の時代を予見していた映画

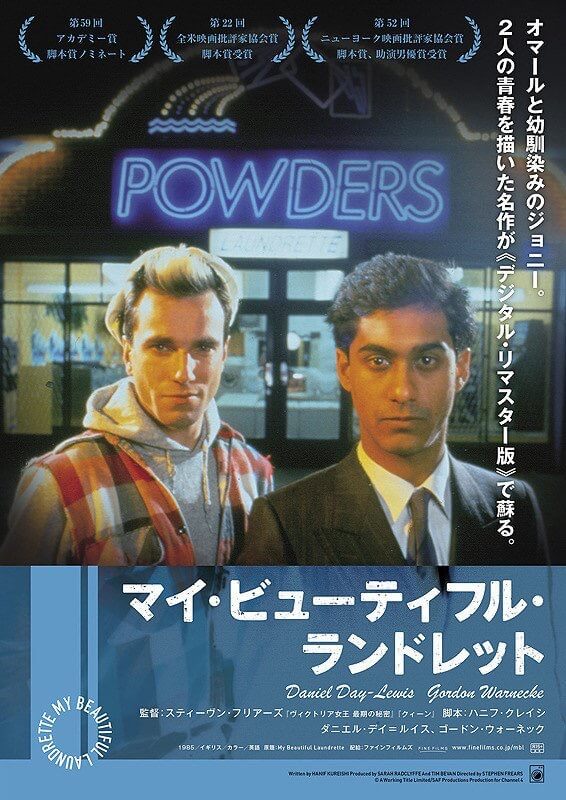

80年代は日本でも話題を呼んだものの、今では少し時代遅れな気がしていた『マイ・ビューティフル・ランドレット』。もう一度、その正体を確かめたくて劇場に行ってみた。若き日のダニエル・デイ=ルイスにも会いたかった。

そして、始まって10分―-。こちらの不安はすぐに吹き飛ぶ。東京の恵比寿ガーデンシネマのスクリーンは、ミニシアターにしては画面が大きく、映像がリアルに迫ってくる。今回はデジタル・リマスターだったので、画質も向上。かつてとおなじように、その世界観にひきこまれていった。

驚いたのは80年代の英国を映し出した物語なのに、ブレグジットで揺れる今の英国に通じる痛切なテーマが描かれている点だ。移民が増え、そのせいで社会に混乱が起きている。30年前に描き出されたそんな構図は古びるどころか、まさに現代に通じる問題になっていた。

実際、2年前に久しぶりにロンドンの地下鉄に乗った時、この国にはこんなにも多様な人種がいたのか、と驚いた覚えがある。フリアーズ家を訪ねた80年代も、人種は多様だったが、その時とはまた状況が違い、さらに人種の幅が拡大している気がした。そう考えると、『マイ・ビューティフル・ランドレット』の移民をめぐる問題は、来るべき世界を予見していたともいえる(この移民の問題は今後の日本でも無視できないと思う)。

オマールは純粋な若者で、叔父のように事業家として成功することを夢見るが、ジャーナリストだった父は彼に洗濯屋で終わるのではなく、大学に進学して学問を身に着けてほしいと考えている。物質主義と教養主義の対立が叔父と父の葛藤に託されていくが、ふたりは兄弟としては愛を感じ合っている(政治家まで経済優先になった今の時代に見ると、理想に生きる父と現実を直視する叔父の対比がよけいに身にしみる)。

オマールとジョニーの関係も矛盾をはらんでいて、オマールは幼なじみのジョニーに憧れ、ジョニーも彼をずうっと憎からず思っていたはずだが、それでもジョニーは移民排斥デモに参加したことがあった、という設定だ。愛し合っていても、どこか危うさも含んでいる。

叔父は「イギリスという国には愛と憎しみ、両方を感じる」と言うが、人間関係にも愛と憎しみが複雑な形で絡まり合う。叔父の娘は愛する家族の束縛から逃れるために家を出るし、叔父の愛人も彼の家族を犠牲にすることに次第に耐えられなくなる。完璧な幸せなど、どこにもなく、ささやかな夢や小さな愛があっても、それは永遠のものではない。そんな人間社会の光と影をフリアーズはがっちりした骨太の演出で見せていく。

フリアーズが尊敬するケン・ローチ監督のワーキング・クラス物に通じるところもあるが、フリアーズはもっと職人的な要素が強く、後のスリラーの傑作『グリフターズ』につながる犯罪映画の要素も入っている。音楽(スタンリー・マイヤーズとハンス・ジマーがルーダス・トナリス名義で参加)も不思議な響きで、ランドリーのチャコポコいう水の音でリズムを刻むことで映画全体にオフビートな感覚が漂う。

もともとはテレビ用に作られた映画ゆえ、テレビサイズのスクリーンが合うかと思いきや、実はその複雑な心理の動きは大きなスクリーンで見てこそ本当の醍醐味が味わえる。オマールとジョニーのヒリヒリするような関係を通じて、今の世界のありようについて観客に問いかけてくる『マイ・ビューティフル・ランドレット』。低予算の小品だが、そこに秘められた大きな力に改めて心打たれた。

文:大森さわこ

映画ジャーナリスト。著書に「ロスト・シネマ」(河出書房新社)他、訳書に「ウディ」(D・エヴァニアー著、キネマ旬報社)他。雑誌は「週刊女性」、「ミュージック・マガジン」、「キネマ旬報」等に寄稿。ウエブ連載をもとにした取材本、「ミニシアター再訪」も刊行予定。

『マイ・ビューティフル・ランドレット』

東京・YEBISU GARDEN CINEMAにて公開中