夢が現実に侵食する『パプリカ』

人工的な虚構である映画に対し、人間の原初的な虚構である夢が主題となるのが『パプリカ』である。精神医療総合研究所に勤めるサイコセラピストの千葉敦子は、天才科学者・時田浩作が開発した他人の夢に入り込める装置「DCミニ」を使って、容姿も人格も異なる「パプリカ」として患者の夢に現れ、その悪夢の原因を探る夢探偵でもあった。『パーフェクト・ブルー』で恐ろしげに描かれたもうひとりの自分というテーマが、ここでは物語のポジティブな原動力、天真爛漫なヒロインとして発展していることにも注目したい。敦子の姿がガラスなどに映った際にパプリカの姿が現れるが、『パーフェクト・ブルー』で電車の窓や鏡などに映る未麻の姿がアイドルの未麻に変化するシーンを思い出させる。しかし、敦子は虚像として現れたパプリカと会話もできるし、自由自在に自分自身をパプリカに切り替えることもでき、第二の人格と一応の共存を果たしている。

物語は、キーとなる装置DCミニが研究所から盗み出されるところから動き出す。DCミニを使えば他人の夢に干渉できるため、悪用されれば恐ろしいテロが起こることだろう。実際に研究所では悪夢によって精神を攻撃された犠牲者が出てしまい、敦子たちは犯人を追跡して夢から夢へと駆け抜けていくことになる。

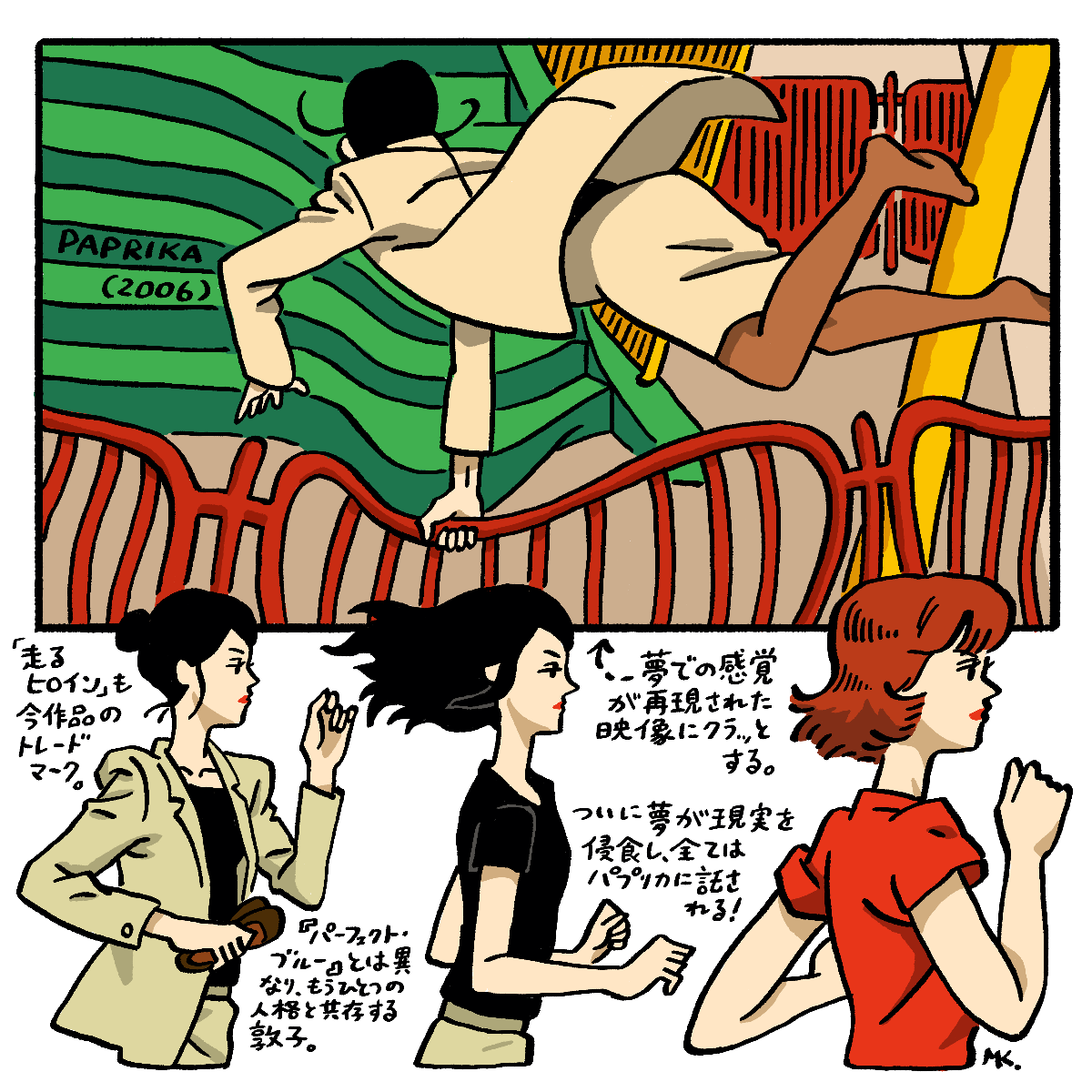

本作ではキャラクターたちも一層魅力を増しているが、やはり一見現実に見えた景色が夢として形を崩していく感覚が妙にリアルだ。つまりは夢の中の感覚をよく再現しているということだが、特に敦子がなんでもない柵を乗り越えようとした瞬間、柵をはじめ景色がぐわあんと歪み始め、実はマンションの上階のベランダの柵を乗り越えようとしていたということが明らかになるシーンは、夢の中で落下するときの恐ろしい感覚がよく出ている。または、パプリカが治療を引き受けた悩める刑事・粉川が、自身の悪夢の中で「犯人」を追って走る際、廊下の床が波打って思うように前に進めないシーンも、やはり夢の中で身体が思うように動かないときの感覚を思い起こさせる(クリストファー・ノーランの『インセプション』に似たシーンがあることでも有名)。

他人の夢に干渉できるとあって、DCミニの暴走はやがて夢による現実世界にも及んでいく。夢の中の存在だったカオスで支離滅裂なパレードが現実の道路に現れ、人々の顔や身体が変身し、実際の街並みに破壊が起こる。ついにパプリカさえも敦子の前に実体を持って現れ、ふたりは黒幕を倒すために共に疾走する。これまで『パーフェクト・ブルー』では妄想と現実、『千年女優』では映画(記憶)と現実の境が曖昧になっていく様子が描かれてきたが、『パプリカ』ではついにはっきりと夢が現実を侵食し、両者がひとつになる。ふたつの世界のエージェントとして、パプリカは象徴的なキャラクターだ。

粉川警部の言葉を借りれば、パプリカは夢の中の映画女優でもある。ここで挙げてきた3作全てに女優としてのヒロインが共通しており、また映画というのも重要な要素のひとつだ。映画制作を志すもやめてしまった粉川警部の後悔の念が生み出す悪夢の数々は、どれも粉川自身が主演の映画として描かれるが、映画とは人工的な虚構であると同時に、人工的な夢なのかもしれない。そう考えると、『千年女優』における千代子の映画と現実の融和も、千代子の願いと夢が形に現れたものなのではないか。

これらの虚構と現実の物語を描く媒体がアニメーションであることにも意義を感じる。最初に書いたように、物語の大枠もまたアニメという幻影であり、いくつも重なったレイヤーの中で、どれが物語において現実のことか曖昧になってくるところが、今敏作品の醍醐味、魅力のひとつだろう。未麻も千代子も、そしてパプリカもこ、本当の意味でこれらの作品の主演女優と言える。

もっと観たかったと心から思える今敏監督の作品。しかし、決して数の多くないそれらは、ひとつひとつが貴重でかけがえのない作品たちだ。アニメーションはもちろん、絵の見方、現実の見方さえも変えさせてくれたような作品たちとの出会いを、幸福に思うばかりである。

イラスト・文:川原瑞丸

1991年生まれ。イラストレーター。雑誌や書籍の装画・挿絵のほかに映画や本のイラストコラムなど。「SPUR」(集英社)で新作映画レビュー連載中。