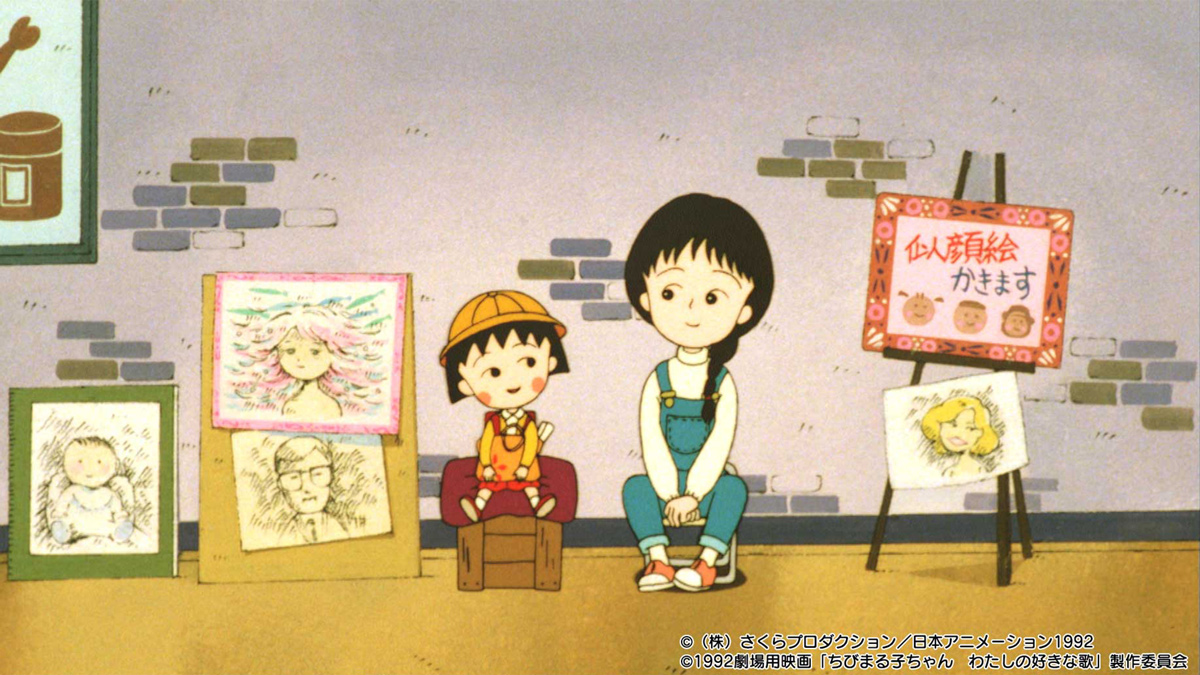

(C)(株)さくらプロダクション/日本アニメーション1992 (C)1992劇場用映画「ちびまる子ちゃん わたしの好きな歌」製作委員会

『ちびまる子ちゃん わたしの好きな歌』伝説の音楽アニメに込められたもの 後編

2022.08.09

昭和の時代における〈結婚〉という呪縛とは?

では本作を「昭和を描いた映画」として捉えてみてはどうか。男女雇用機会均等法の前身となった勤労婦人福祉法が制定されたのが1972年。まだまだ女性は社会の働き手として認識されておらず、結婚して家庭に入るのが当然であり幸せであるという社会通念がまかり通っていた時代だった。

さくらももこのエッセイを読むと、1970年代当時に、彼女自身や彼女を取り巻く人々が女性の結婚をどう考えていたのかがわかる。例えば中高生だった思春期を回想した『ひとりずもう』には、18歳にして「まともな人生」について考えるこんな一節がある。

「このまま地元の短大に推薦入学をし、二年間学生をし、その間に恋をしたり就職活動をし、地元の会社に就職し、上司に叱られながらもOLとして働き、結婚をして退社し、主婦となり、円満な家庭を築き、年を取って安らかな死を迎える、そんな人生でもいいじゃないか。何ひとつ悪くない人生じゃないか。結婚さえすれば八百屋を継がなくてもいいのだ。あとは円満な家庭になるようにがんばって明るい奥さんとして生きるのだ。」(181~182頁)

『ひとりずもう』は後に描かれた漫画版もあって、そちらのセリフはこうなっている。

「私…なんのとりえもないし…就職しないんなら進学しなきゃね

そんでまじめな会社に就職して、まじめな人と結婚して、まともな人生を送らなきゃ…

(中略)

25年ローンで静岡市内に一戸建てを購入し、週に一度くらいは夫婦で外出して

一生に2~3回ぐらいは家族でハワイに行ったりするんだ。

いいじゃん!! 少しも悪くないじゃん。わたしゃ今やっとハッキリ目が覚めたよ。」

(下巻114~115頁)

さくらももこと大きく世代の違わない筆者は、ここに書かれた価値観が当然として捉えられていた当時を知っている。もちろん例外的な人生を送る人も少なからずいたが、ある種の一般常識として庶民の思考を縛りつけていたのだ。

『ひとりずもう』漫画版では、両親がことあるごとに「まともな人生さえ歩んでくれればいい」「普通の人生が一番」と、まだ価値観の定まらない思春期のさくらももこに釘を刺す。上巻には、高校生のさくらももこが「たぶん夢はかなわないから、それでもどうにか幸せな将来でありますように」と願う場面もある。

親たちの何気ない言葉は、見方によっては呪いであり、知らず知らずのうちに女性たちには諦めの心が植えつけられ、先人たちの価値観が刷り込まれていく。『わたしの好きな歌』でまる子が無意識のままお姉さんに「家に入る幸せ」を押しつけてしまうのも、昭和の時代の空気とは無縁ではない。