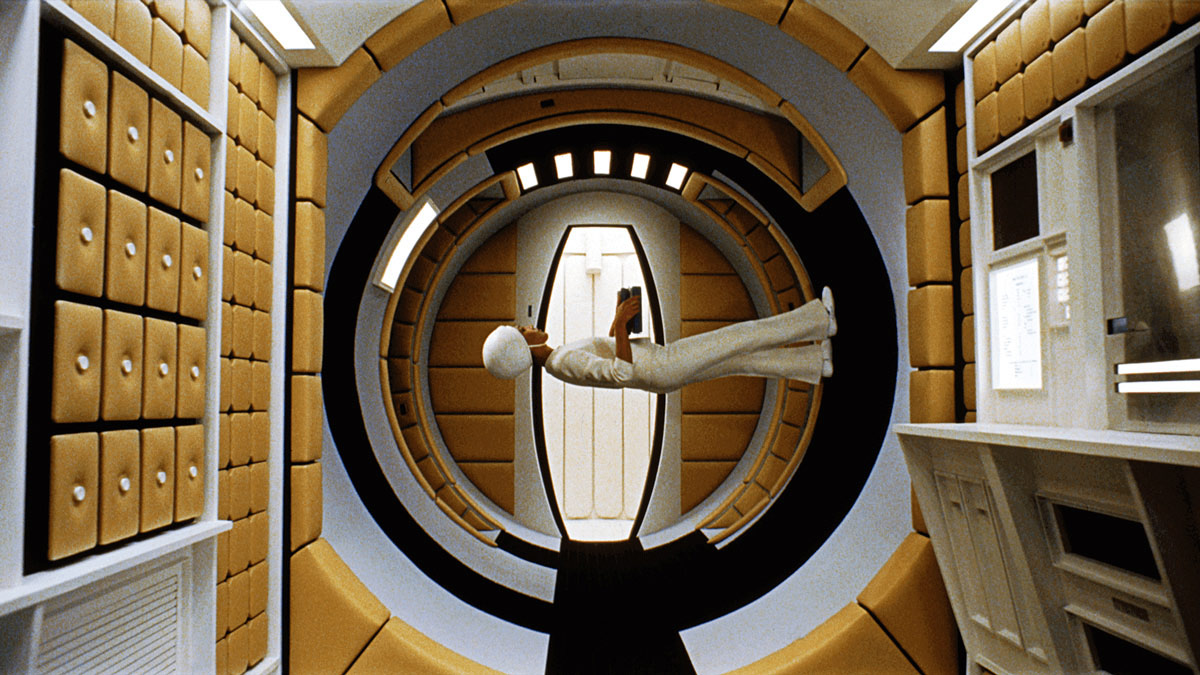

(c)1968 Turner Entertainment Co. All rights reserved.

『2001年宇宙の旅』を70mmプリント、IMAXデジタルで鑑賞する意義とは?

『2001年宇宙の旅』が70mmで製作された理由

ところでなぜ『2001年宇宙の旅』は70mmで製作されたのか?

広範囲な取材で関係者にあたった研究書「映画監督スタンリー・キューブリック」(ヴィンセント・ロブロット著/晶文社・刊)によると、キューブリックは当初「ビスタビジョン」を撮影に使おうと考えていたという。しかし本作のエンドシークエンスを撮影したロバート・ガフニー(シネマトグラファー。シネラマ〔a.k.aシネミラクル〕映画『大西洋二万哩』(58)のカメラ設計に関与)が、他にも優れたフィルムがあるとキューブリックに提案し、70mmに行き当たったそうだ。ここでいうビスタビジョンとは、35mmフィルムを横に駆動させ、約2コマ分の面積を撮像に充てて高画質を得る大型フィルム規格のひとつ。アスペクト比率は縦横1対1.66で、同方式で撮影された作品には『ホワイト・クリスマス』(54)や『めまい』(58)などがあり、また『スター・ウォーズ 帝国の逆襲』(80)では合成ショットの作成にも使用されている。

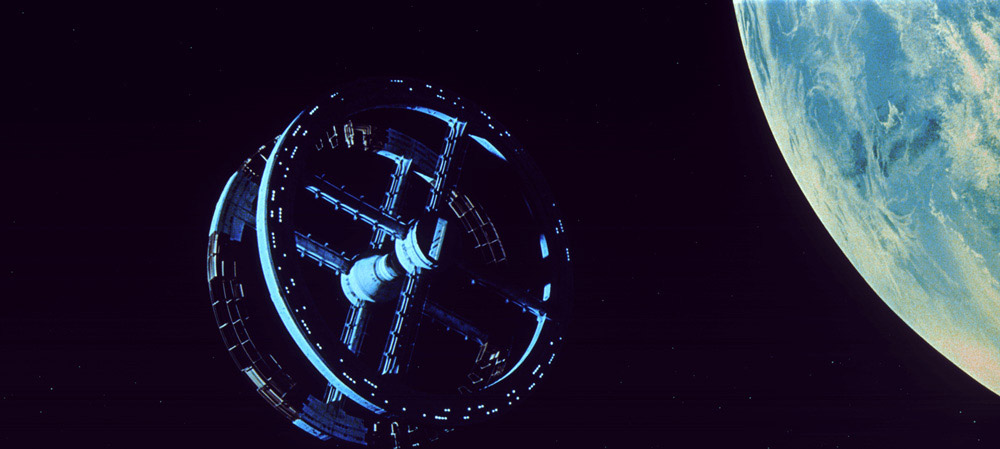

そんなビスタビジョンで撮られた『2001年宇宙の旅』も観てみたかった……と筆者は思うが、この規格をキューブリックが起用しようとした時点で、本作の大型フィルムへのアクセスは不可避なものだったといえるだろう。当時、人類が月へと向かうNASAの「有人宇宙飛行計画」がメディアを賑わし、人々の宇宙に対する関心も強かった。そんな未知の領域への進出をダイナミックなワイド画面を使い、映画で展開させようという考えは作り手の中に毅然としてあったのだ。もともと本作の参考作品に、シネラマ社による360度パノラマの体感型映画『To The Moon And Beyond』(64)があり、『2001年宇宙の旅』が宇宙空間を疑似体験させるために、大型映画という手段をとったのは自然な流れといえる。

『2001年宇宙の旅』(c)1968 Turner Entertainment Co. All rights reserved.

さいわいにも『2001年宇宙の旅』の製作元であるMGMとシネラマ社は、共同で『西部開拓史』そして『不思議な世界の物語』(同62)という2本のシネラマ劇映画を手がけ、他に比べて大型映画に対するアドバンテージがあった。余談だが、キューブリックと原作者アーサー・C・クラークは『2001年宇宙の旅』の初期ワーキングタイトル(作業時の仮題名)を“How the solar system Was Won(太陽系はどのようにして勝ち取られたのか)”と呼んでいたという。これは『西部開拓史』の原題“How the West Was Won”に引っかけたもので、大型映画への布石としてよくできたエピソードだ。

なにより『2001年宇宙の旅』は特殊撮影を多用する作品であることから、合成や加工で画質を劣化させぬためにも、70mmの採用は適切だったといえる。しかしキューブリックは、何回も複製が必要なオプチカル(光学)合成を避け、多重露出(ひとつのコマに複数の画像を写す手法)を用いたり、また手持ちカメラで臨場感を演出するシーンでも、軽量な35mmカメラではなく65mmカメラを徹底して操作するなど、70mmを創作リスクの低減にではなく、そのスペックをより引き出す形で駆使している。

『2001年宇宙の旅』(c)1968 Turner Entertainment Co. All rights reserved.

こうしたキューブリックの姿勢に対し、誰もが今回の監修者クリストファー・ノーランと同じ創造的志向を覚えるに違いない。ノーラン自身『ダークナイト』(08)や『ダークナイト ライジング』(12)など、超大型サイズのIMAXフィルムで作品を手がけてきた人物だ。IMAXが映し出す被写体や景観の迫力を第一に、デジタルによる加工を極力おさえたり、また重量のあるIMAXカメラを手持ちで使うといった取り組みは、まさしく『2001年宇宙の旅』でのフィルムアプローチに近似する。

さらには『インターステラー』(14)という、ポスト『2001年宇宙の旅』というべきサイエンティフィックな宇宙探索映画を監督したノーランだけに、単なる文化事業として今回のプリント再上映に関わったとは思えない。自らもフィルム信奉者であり、大型フィルムを最大限にまで活かしたキューブリックに対し、嫡流のごときクリエイター意識を感じていることだろう。こうした新旧映像作家による「創造スタイルの継承」を確認できるのも、今回のフィルム上映がもたらす意義といえるかもしれない。