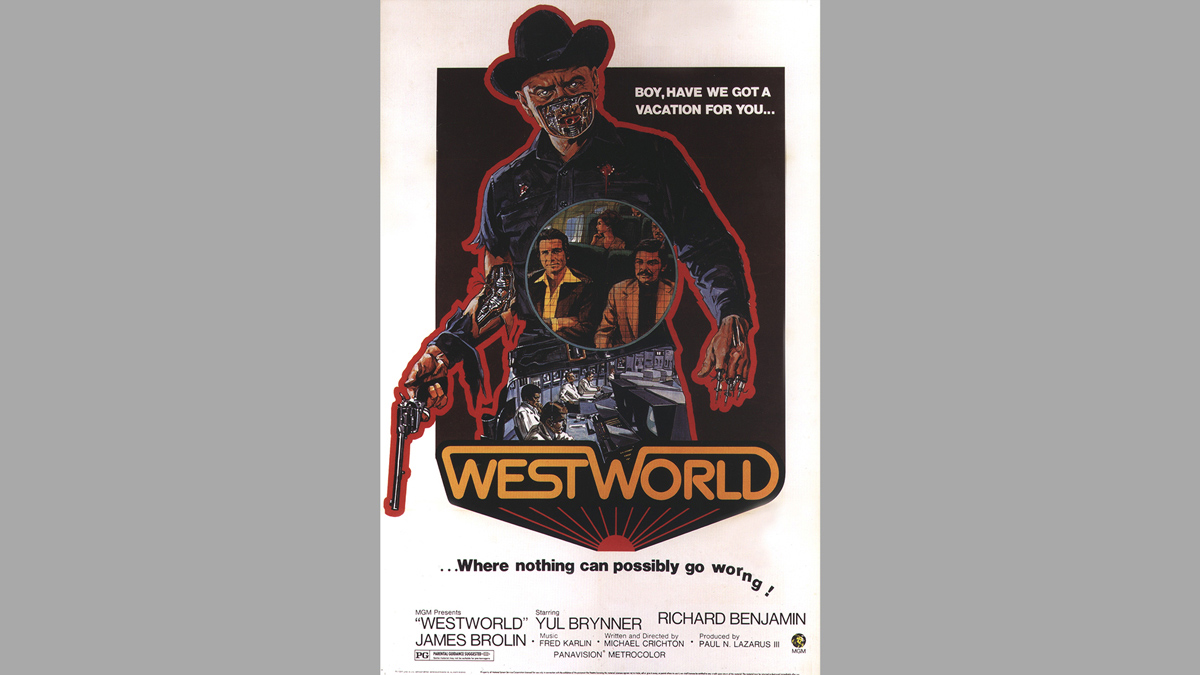

不気味な現実との一致

実は筆者は最近まで、あまりこの映画を高く評価していなかった。後編で述べるCGや画像処理に対する先駆的試みがなかったら、ほとんど注目すらしていなかったのだ。その理由は、ロボットたちが突然暴走し始めたことに対し、説明を完全に放棄している点にある。SF作品であれば、力ずくでも理論武装して、観客を納得させるべきだと思うからだ。

だが、コンピューターが感染症に似た状態に罹り、手が付けられなくなっていく状況は、現在ならウイルスソフトで説明可能だ。当時クライトンは、その出現を予想していなかっただろうが、偶然にも現実になってしまっている。

もう一つは、主任管理者の「ここで扱っているのは生物と同じぐらい複雑な機械で、コンピューターがデザインした部分も多く、我々はその仕組みすら知らない」というセリフだ。これは現在の高度化したAIの仕組みを、開発者ですら理解できないことに似ている。

例えば、振り子の先にもう一つの振り子を連結した“二重振り子”というものがある。一見単純な構造に見えるが、その挙動にはカオスと呼ばれる、複雑で非周期的な運動が発生する。この運動の理論解析は困難なため、二つの振り子それぞれの角度と角速度からなる4個の変数を用いて、コンピューターで数値的に求めるしかなかった。

ところが22年に、コロンビア大学クリエイティブ・マシン研究所が、AIに二重振り子の動画を学習させたところ、「必要な変数は4.7個である」と回答してきた。この中途半端な値は人の頭では理解できないが、実際にシミュレーションを行うと、現実の動画とほぼ同じものが表示された。つまりAIは、人にとって未知の物理学を発見してしまったことになる。だが極めて複雑化したAIが、どのようにしてこの答えを導き出したのか、専門家でも説明できない。

https://www.youtube.com/watch?v=XRL56YCfKtA&t=304s

だから、AI制御による自動運転車や、自動eVTOL、人型ロボットなどが社会に普及した時、それらが一斉に暴走を始めても、人間には原因が特定できない時代が来るかもしれない。生前のクライトンは、こうも早くAIが進歩するとは予想していなかっただろうが、もし生きていれば必ずネタにしていたと思われる。

後編に続く

1980年より日本エフェクトセンターのオプチカル合成技師。1982年に日本初のCGプロダクションJCGLのディレクター。EXPO'90富士通パビリオンのIMAXドーム3D映像『ユニバース2~太陽の響~』のヘッドデザイナーなどを経て、フリーの映像クリエーター。NHKスペシャル『生命・40億年はるかな旅』(94)でエミー賞受賞。VFX、CG、3D映画、アートアニメ、展示映像などを専門とする映像ジャーナリストでもあり、映画雑誌、劇場パンフ、WEBなどに多数寄稿。プロ向け機関紙「映画テレビ技術」で長期連載中。東京藝大大学院アニメーション専攻、女子美術大学専攻科、日本電子専門学校などで非常勤講師。主要著書として、「3D世紀 -驚異! 立体映画の100年と映像新世紀-」ボーンデジタル、「裸眼3Dグラフィクス」朝倉書店、「コンピュータ・グラフィックスの歴史 3DCGというイマジネーション」フィルムアート社

(c)Photofest / Getty Images