喜八監督がこだわった“自分らしい時代劇”とは?

両監督の最も表層的な違いを挙げるなら、重厚な画作りの黒澤映画と、軽快に短いカットを積み重ねる喜八作品ということになるだろう。すでに巨匠となっていた先輩監督とは違うアプローチで勝負しなくてはならない事情もあっただろうが、もっと根源的なところで、それぞれが描く主人公像には決定的な違いがある。

『椿三十郎』は、明確に武士の物語として描かれている。三船敏郎演じる三十郎は豪傑系のヒーローだが、侍社会に収まることができず、主君を持たずに流浪の暮らしを送っている。そしてライバル的な敵キャラ、室戸半兵衛(仲代達矢が演じた)を一騎打ちの決闘で倒した後、自分が助けた若侍たちに「こいつ(半兵衛)は俺と同じだ、抜き身だ。だが本当にいい刀は鞘に納まっている。お前たちもせいぜい鞘に納まってるんだな」と告げて一人で去っていく。

三十郎には自分は理想の武士ではないという鬱屈がある。そして自分がなれなかった侍像を、まだ純粋さを失っていない若者たちに託したといえる。作品全体から侍社会への批判や皮肉は感じ取れるものの、物語の主体はあくまでも武士であり、そこには「侍とは高潔であるべき」といういささか権威的ともいえる美意識や、理想化され概念化された武士道への愛着が感じられる。

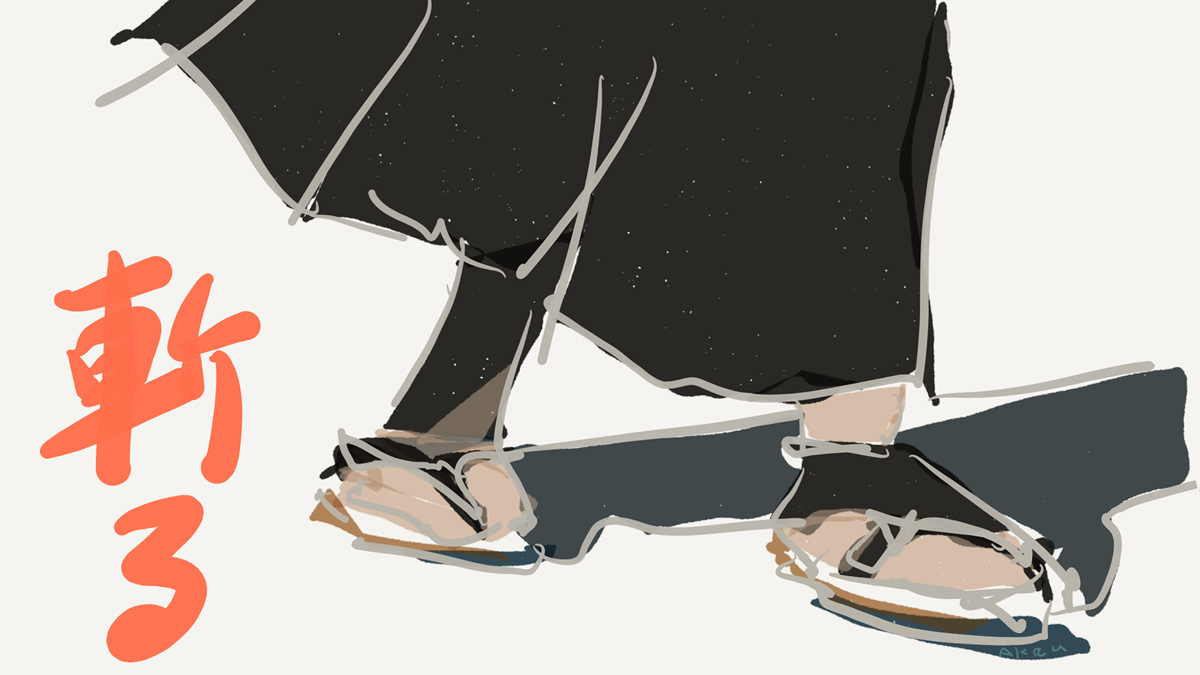

『斬る』イラスト:村山章

一方の喜八監督は、徹底して権力者に抗い、枠からはみ出してしまった名もなき者たちに心を寄せようとする。源太は侍社会にうんざりして無宿者となり、持っている刀は竹光で、誰かを“斬る”つもりがそもそもない。農民であることを捨てた半次郎も、夢見ていた世界とは程遠い侍たちの現実を目の当たりにして、大いに戸惑う実直者だ。

岸田森が演じた浪人組の組長・荒尾十郎太は、主役2人に次ぐ印象を残す名キャラだが、彼もまた主家を自ら捨てた男で、女郎屋に売られた許嫁を身受けするためにカネ目当ての傭兵に身をやつしている。彼らそれぞれの生き様と意地には、喜八監督が抱いている“理想像”が大いに反映されているように思えるのだ。